診断に有用な高品質波形の記録を家庭向け携帯型心電計で実現する本体形状と接触検知機能の検討

心電図の取得は、これまで12誘導心電計やホルター心電計が主だった。しかし患者によっては常に波形に症状が表われるわけではなく、従来の心電計による数秒~数日の記録では症状を捉えることのできない事例も存在する。症状が出た際に家庭で記録できる携帯型心電計は、従来の機器では症状を捉えることのできなかった患者、医師にとって重要度が増している。しかし現在の携帯型心電計の大きさはポケット等での携帯には大きく、さらなる小型化が求められている。それには、機器上で波形を表示していたディスプレイの廃止が効果的だが、記録姿勢の安定に効果のあった記録中の波形表示がなくなることと、機器自体が小型化し安定記録姿勢が取りづらくなることから、波形品質の悪化が想定される。本論文ではディスプレイなしでも高品質な波形を記録するための本体形状の検討と、安定した接触抵抗のための接触検知機能の検討結果について述べる。

1. まえがき

1.1 背景

診断に使用する心電図の取得は、古くから医療現場で使われてきた12誘導心電計やホルター心電計が主だった1)。

- 12 誘導心電計:四肢及び胸部に取り付けた10個の電極から12種類の誘導波形を記録する。記録時間は10秒程度の短時間であり、病院で仰向けの安静姿勢で記録する。

- ホルター心電計:リード付き心電計で2または3種類の誘導波形を記録することを基本とし、主に24~48時間の心電図を記録する。電極の貼り付けは医療機関にて行う。

しかし症状によっては常に波形に表れているわけではなく、不安を抱え医師の診断を仰ぐも確定診断に至らない場合も多く存在する。前述の通り従来の病院中心の心電図記録では症状を捉えることができない患者が存在するため、家庭での心電図記録の需要が高まっている。そのため、下記のように家庭で心電図記録をする機器の種類も増え、症状を捉えることのできなかった患者、医師にとって有用な存在となっている1)。

- 貼付型心電計:小型、軽量で胸部に直接貼り付ける。24時間以上の長期の継続的な記録を目的とする。誘導数は1つで、リード線がなく防水で動きの制約が少ない。

- 携帯型心電計:主に1~6種類の誘導波形を記録し、持ち運びが容易で、患者自身が必要に応じて手や胸に押し当てて心電図を記録する。一度の記録時間は30秒程度であり、肌への常時貼り付けも必要なく、記録時以外の患者負担が軽い。

- 装着型心電計:近年普及し始めている心電計で、スマートウォッチ型が主流である。主に1種類の誘導波形を記録し、一度の記録時間は30秒程度である。常に装着しているため、自覚症状のない患者や症状の頻度の低い患者に有用。

- 植込み型心電計:胸部の皮下に植込み、1種類の誘導波形心電図を継続的にモニターする。長時間心電図でも検出困難な病態の検出に用いる。

日常生活での携帯性による患者への負荷の面から、携帯型心電計や装着型心電計の小型化需要は今後も増加することが予想される。

1.2 課題

前述の通り、携帯型心電計の小型化は、家庭での心電図記録による患者の早期治療のために求められている。これまで家庭で心電図を記録する用途では、図1で示す携帯型心電計の「HCG-801」や「HCG-901」(共にオムロン ヘルスケア株式会社、京都府、日本)が医療現場で多く使用されてきた。これらの機種はディスプレイで波形を見ることで安定した波形記録ができる反面、ディスプレイが機器のサイズの制約にもなっている。ディスプレイなしでも安定した心電図波形を記録できるようにすることで、機器を小型化し携帯性向上が実現できる。

しかし病院で安静にして記録する12誘導心電計や、パッチ電極を医師が貼りつけるホルター心電計に比べ、携帯型心電計や装着型心電計では波形品質が悪化しやすい。その原因は患者が自ら肌に電極を押し当て記録する必要があるため、患者の体動や体に力が入ることで波形に、後述のようなノイズが発生しやすくなることである。そのため、記録中の安定姿勢が難しい携帯型心電計を小型化することで機器の保持が難しくなり、記録姿勢の不安定から波形品質の更なる悪化が懸念される。

本論文では携帯型心電計の小型化と、波形品質の両立のための検討を行う。

2. 心電図波形品質

前章で課題として挙げた心電波の波形品質を低下させる要因とそれに対応した解決策を考える。

2.1 ノイズ要因

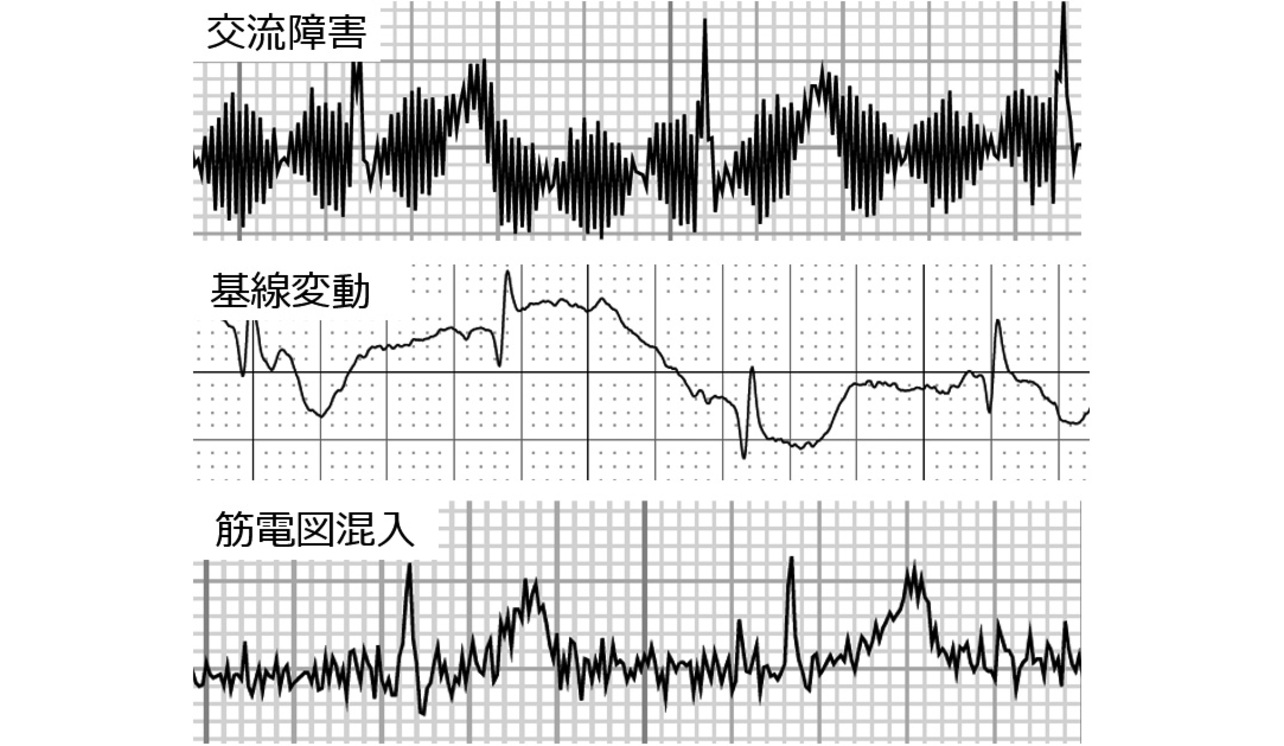

心電計の波形のノイズ要因としては、主に下記3種があげられる。具体的な波形は図2で例示する。

- 1)交流障害(ハム)

- 高さと幅が一定した規則的な細かいノイズ。電気機器から発生する磁力線が原因となる。本論文で目的としている小型化はハムに影響しないため、以降の検討の対象としない。

- 2)基線変動(ドリフト)

- 電極と皮膚間のインピーダンスが変化することによって生じる。患者の体動や大きな呼吸、会話などにより、電極と肌が動き発生する。患者の緊張や体力、関節の可動域や、患者の肌の乾燥状態も影響を与える。

- 3)筋電図混入

- 患者の緊張・不安からくる硬直・振戦などの不随意運動や、寒さによる震えによって生じる。背中が曲がっている場合、手足に震えが生じる疾患を有する場合、衣服で手足が締め付けられている場合にもよく見られる。

12誘導心電計、ホルター心電計に比べ、携帯型心電計では患者自らが機器を操作するため、2)の基線変動と3)の筋電図混入が起こりやすい。立位/座位で患者が機器を押し付ける際、機器を保持するだけで腕に力が入りやすく、これが筋電ノイズとなる。また記録時間中の姿勢の変化や呼吸から肌への押しつけ具合も変化しやすく、これらの体動は基線変動として現れる。12誘導心電計やホルター心電計との違いとして、電極にペーストを用いないことから、接触抵抗が大きくなることも安定性に影響を与えている。

上記ノイズ発生原因は、患者の手の大きさ、筋力、年齢、使う環境など多岐にわたる。また今回小型化を目的にディスプレイをなくすため、記録時に波形を患者自ら見ることができず、波形が悪化していても気がつかないリスクもある。

2.2 ノイズ低減

本論文では携帯型心電計の中でも特に、胸部誘導の中の1種類の誘導波形を記録する機器(右手で機器を保持し胸部に押し付ける機器)に対して、ノイズを低減し、品質の良い波形を入手するため、下記2つの対策を実施する。

- ① 誰もが保持しやすく、無駄な力が入らない、体が安定する機器の形状を実現する。

- ② 記録開始時に肌と電極の接触安定性を検知し、接触が安定してから記録を開始する機能を実現する。

以下、①については3. 筐体形状によるノイズ低減検討で、②については4. 接触検知によるノイズ低減検討でそれぞれ詳しく考察する。また、本論文では量産性(コストや部材調達性)の観点から、電極材料と電極面積は固定して検討を行った。また、今回の機器は1種類の誘導波形を記録する前提のため、波形記録に使用する2枚の電極と、グラウンド電極の1枚の、合計3枚の電極を用いて検討を行った。

3. 筐体形状によるノイズ低減検討

3.1 形状検討方針

検討した形状を説明し、試作結果からわかった波形安定のためのポイントをまとめる。2.1節で述べた2)基線変動、3)筋電図混入が起こらないよう、保持した機器がふらつかないこと、保持した腕や体幹に力が入らないことを目的とし、波形安定に寄与する要素として下記4つを考慮した。

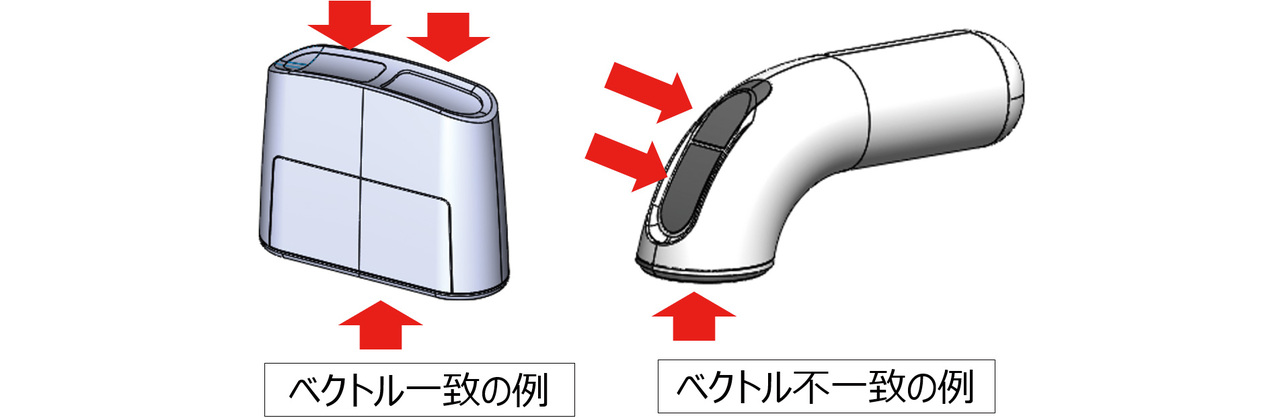

- 要素1:各電極への押付け方向が同一ベクトル上にあること。ベクトルが違う向きにあると、患者は各指や腕をそれぞれ別の方向に力をかける必要があり、被験者の条件(例えば指の力、手の大きさ、指の長さ、関節の可動域など)によっては、電極ごとに力のかかり方が偏ることや体の力みに繋がることが想定される。その例を図3に示す。

- 要素2:本体保持部と電極部が近くにあること。距離があると、記録中に保持をした姿勢で機器に回転方向の力が働きやすくなり、安定性が損なわれることで被験者によってはふらつきの要因となることが想定される。その例を図4に示す。

- 要素3:機器の保持姿勢が、関節の自然な向きや湾曲、可動域など人体の構造に合っていること。例えば指の関節が固くなっている患者や腕や体幹の筋力が落ちている患者が、無理をした姿勢で機器を保持した場合、電極を肌へ正確に接触できない、または無理な姿勢で力が発生し筋電図が混入する恐れがある。

- 要素4:電極接触部が、性別や体形に影響を受けず、誰でも同じように肌に接触できる形状であること。胸部や腹部は体形の差が大きく表れやすい。例えば、女性は乳房を避ける必要があるため電極と肌の接触面積が限られるうえ、筐体の高さが低いとどこに接触しているかが目視しづらくなる。また太って肉が重なっている人、痩せて骨ばっている人も、電極を接触する面が平面になりづらくなる。

3.2 サンプル形状

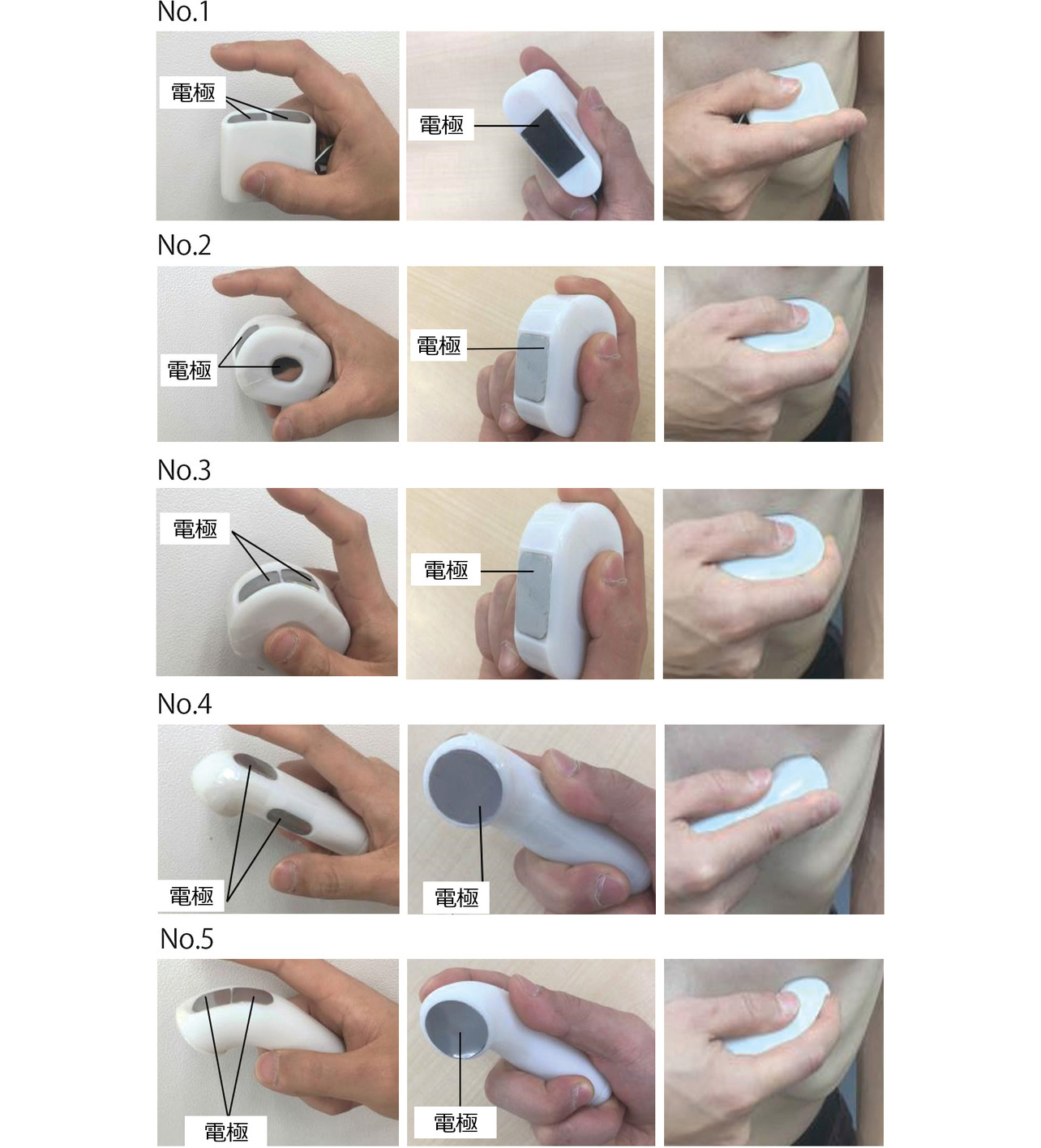

人体の構造を考慮し、自然な姿勢で保持、電極接触を行うことのできる形状として、下記No. 1~5を検討して試作した。その具体的形状は図5に示す。

No. 1 : 既存製品であるHCG-801をベースとして、全体を小型化したサンプル。

No. 2, 3 : 手首の角度、指のカーブを人体にとってより自然なカーブとなるよう設計したサンプル。

No. 4, 5 :電極を当てたい箇所へ明確に狙って当てることができるよう設計したサンプル。

No. 2, 3とNo. 4, 5はそれぞれ同じ保持姿勢を取る筐体で、No. 3と5はグラウンド電極と片方の記録電極を隣に並べたもの、No. 2と4は3枚の電極を近づけることなく設置したものである。

各サンプルと検討要素の関係を表1にまとめる。〇はサンプルが該当要素を満足することを示し、×はサンプルが該当要素を満足しないことを示す。

| サンプル | 要素1 | 要素2 | 要素3 | 要素4 |

|---|---|---|---|---|

| No. 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| No. 2 | × | 〇 | 〇 | 〇 |

| No. 3 | × | 〇 | 〇 | 〇 |

| No. 4 | × | × | × | 〇 |

| No. 5 | × | × | × | 〇 |

3.3 評価方法

各サンプルを対象として、波形品質を下記の基準で評価した。

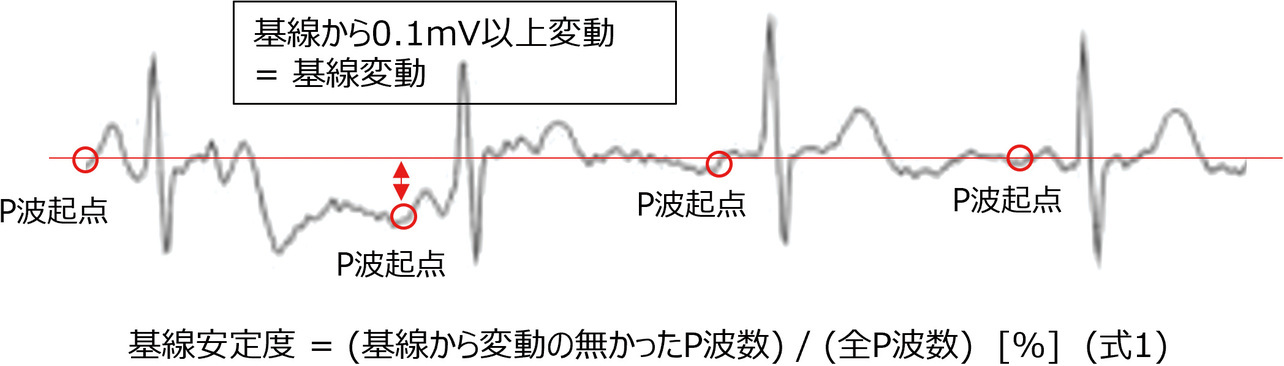

①基線変動:基線から各P波起点への変動幅を確認し、基線から0.1 mV以上変動している場合を変動ありと判定した。0.1 mVの基準については従来からの経験上、機器の良否を判別するのに適当と判断し採用した。30秒間の基線からの変動度合いを式1(図6参照)で数値化し、100%に近い変動の少ない波形を、体動影響の少ない安定した波形と判断した。

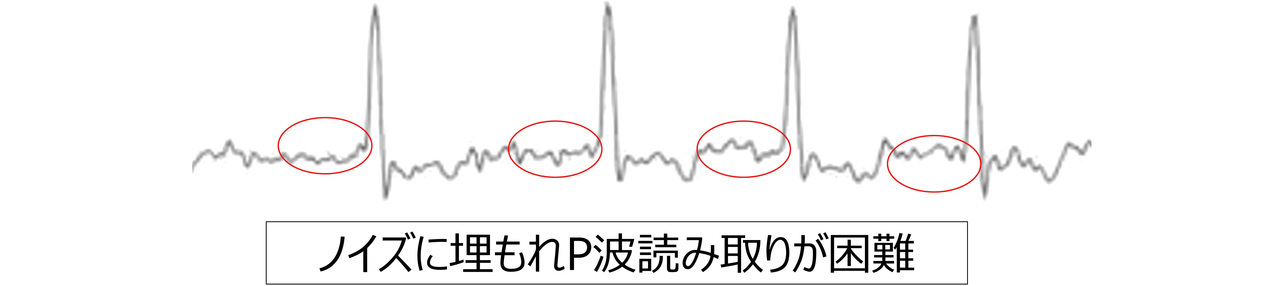

②筋電図混入:波形を目視し、P波の読み取りに支障が出るレベルのノイズの有無を確認した。ノイズによりP波が読み取れない場合、診断へ使用するには品質が不十分な波形と判断した。P波の読み取り困難な波形の例を図7に示す。目視は複数の開発者により実施した。

被験者は次のような人々であった。なお評価にさきがけて自社の倫理審査委員会の認可を受け、被験者に十分なインフォームドコンセントを実施した。

- 人数:10名(男性5名、女性5名)

- 年齢:68歳~81歳

- 実施期間:2019年2月25日~3月4日

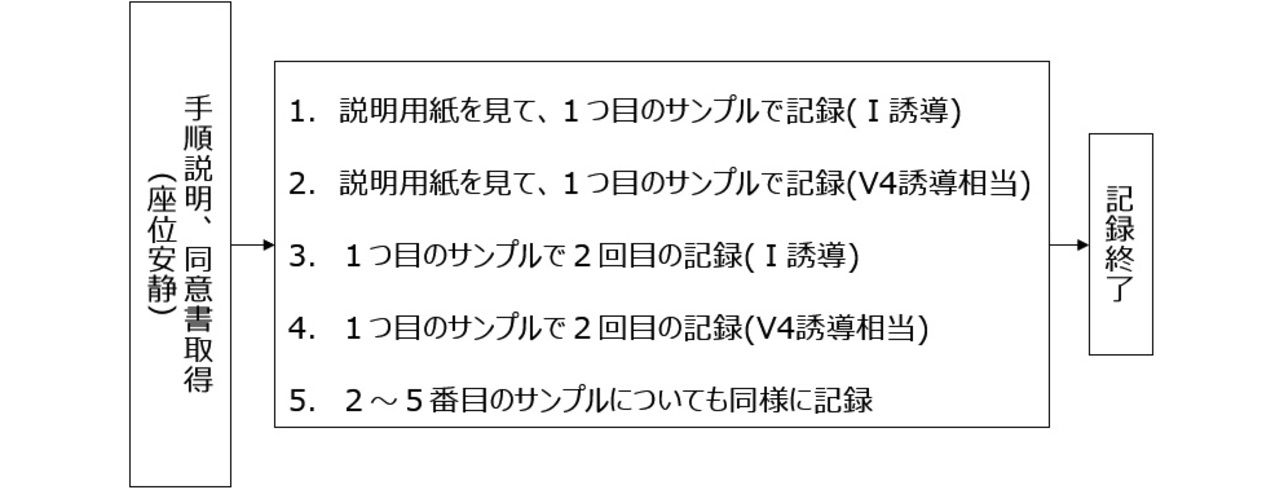

- 評価手法:回路は既存製品を使用し、筐体のみを切替えた。その上で、図8のとおり、各被験者に対して全てのサンプルで30秒/回で2回記録した。サンプルの評価の順番は、乱数表を用い被験者毎に順番を変更した。記録姿勢はⅠ誘導(右手-左手間)とV4誘導相当(右手-胸部間)の2種類で記録した。

3. 筐体形状によるノイズ低減検討、4. 接触検知によるノイズ低減検討の評価は、形状の優劣を目途付けする位置づけであり、10名前後の被験者にて検討を行った。最終的には5. 製品波形品質の検討により、機器の有効性を確認した。

3.4 評価結果

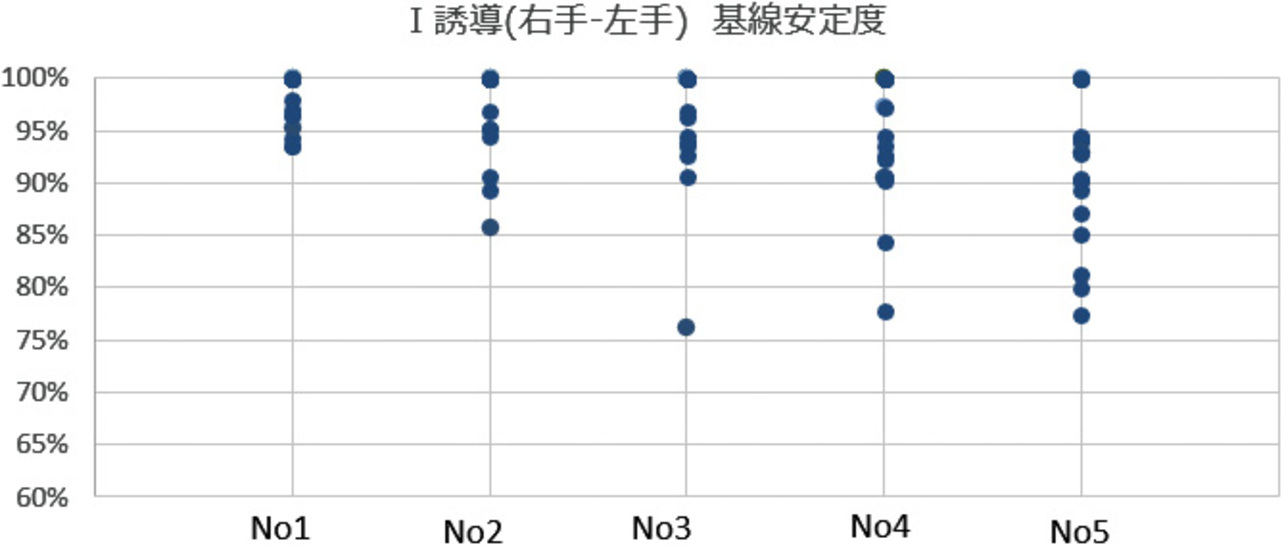

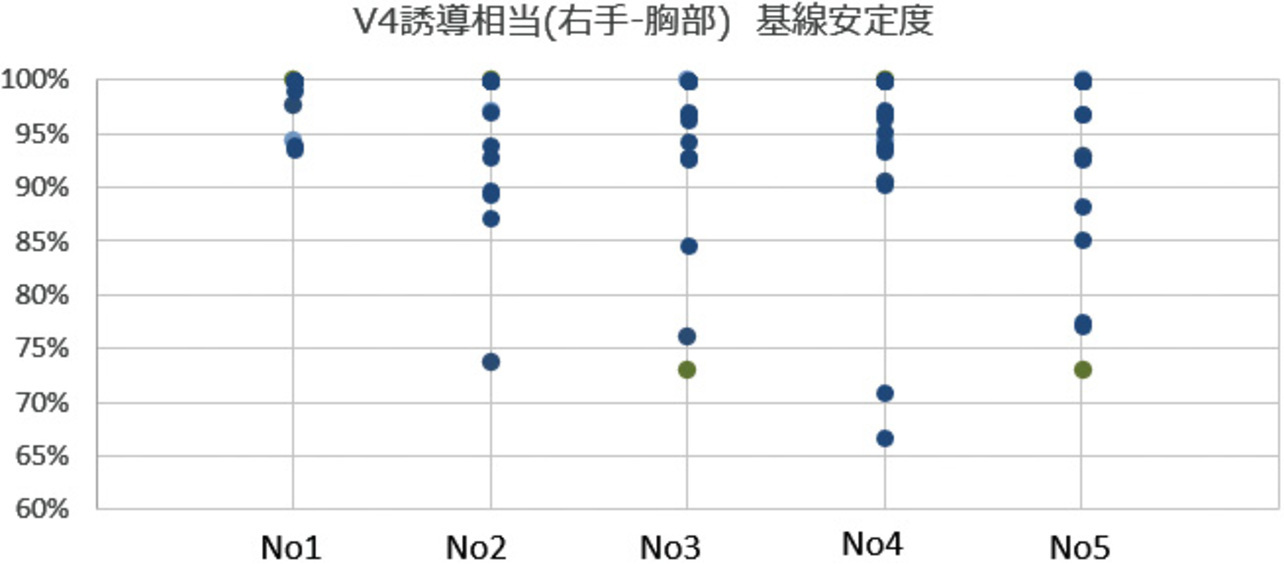

基線変動の評価結果を図9、表2で示す。基線安定度は、No. 1>No. 2, 3>No. 4, 5という傾向がみられる。4つの要素を満足するNo. 1は基線安定度が一番良く、かつ被験者によるバラつきも少ない安定した形状であった。No. 2, 3も基線安定度が良い結果となったが、特にV4誘導相当での記録時に被験者によるバラつきが大きかった。No. 4, 5は被験者によるバラつきがどちらの記録姿勢でも大きく、多くの患者が使用するには適さない形状である。

| サンプル | 要素1 | 要素2 | 要素3 | 要素4 | 基線安定度 |

|---|---|---|---|---|---|

| No. 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | A |

| No. 2 | × | 〇 | 〇 | 〇 | B |

| No. 3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | B |

| No. 4 | × | × | × | 〇 | B |

| No. 5 | × | × | × | 〇 | C |

(基線安定度 A:全て90%以上、B:半数が90%以上、C:半数が90%以下)

基線変動がどこまで許容されるかは、医師の熟練度や目的によって変わるため、一概に決めることは出来ないが、より安定した波形であるほど、使用できる医師や目的の許容範囲を広げることができる。よって、被験者間のバラつきが少なく、安定した結果を示したNo. 1が、携帯型心電計としてもっとも適した形状であると判断した。

以上より表2に示すとおり、事前に想定した4つの要素すべてを満足することが波形品質を向上する上で重要であることが確認できた。

- 要素1: 電極押付け方向が同一ベクトル上にあること。

- 要素2: 本体保持部と電極部が離れ、回転方向での不安定さがないこと。

- 要素3: 機器の保持姿勢が、関節の自然な向きや湾曲、可動域など人体の構造に合っていること。

- 要素4: 電極接触部が、性別や体形に影響を受けず、誰もが接触できる形状であること。

なお、筋電ノイズに関しては評価の結果、形状による差が見られなかったため、今回は基線変動の結果のみを参照した。

4. 接触検知によるノイズ低減検討

4.1 接触検知の考え方

皮膚と電極の接触力が弱い場合や皮膚が乾燥している場合、体動により皮膚と電極の間の接触抵抗が変化しやすくなり、心電図波形に基線変動ノイズが乗りやすくなる。そのため安定した接触状態が保たれたことが確認された後に、自動で記録を開始するように設計する。このことによって正しく電極に接触できていない状態での記録を防止し、品質の良い波形の取得に繋げる。

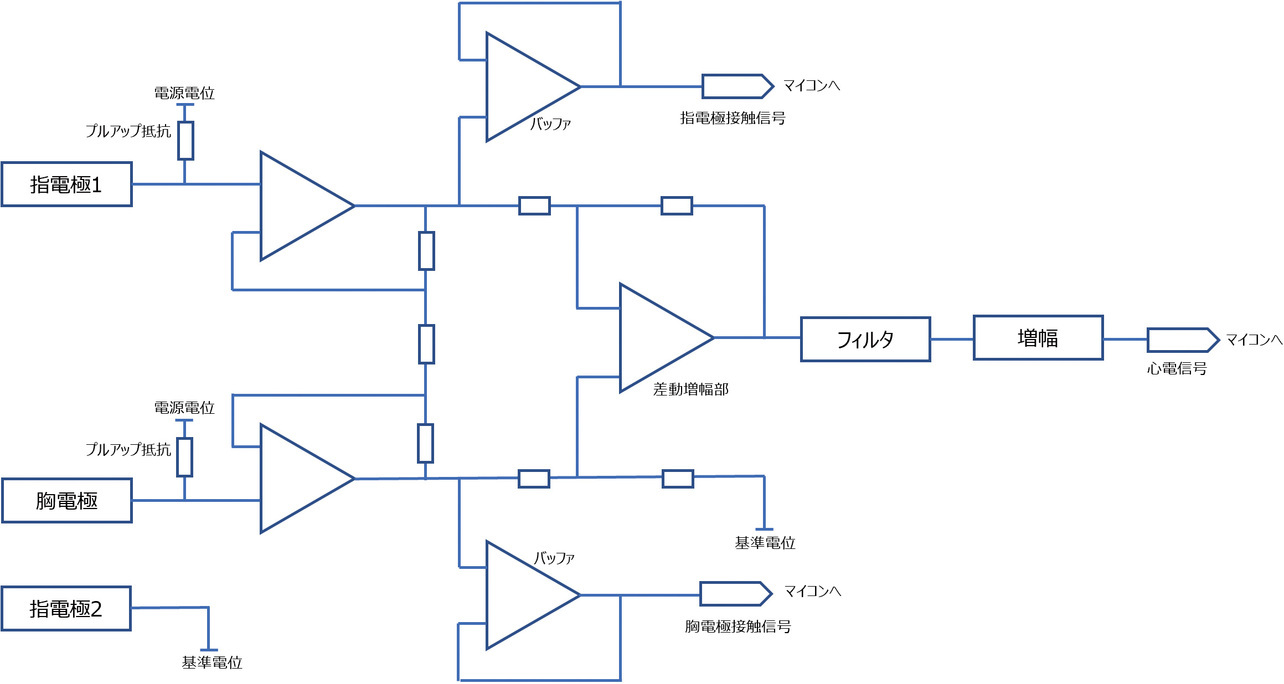

接触検知回路のブロック図を図10に記載する。接触検知中はプルアップ抵抗により心電入力用の電極(指電極, 胸電極)を電源電位へ接続させる。具体的には、電極に肌が接触した際、これらの電極電位は電源電位をプルアップ抵抗と人体抵抗で分圧した電位となる。電極と肌の接触が安定し接触抵抗が十分下がっていれば、電極電位は低下する。この機能によって、判定基準の電圧まで低下したことが確認された場合、接触が安定したと判断し心電図記録が開始される。

4.2 接触検知基準の決定方法

4.1節記載の接触検知回路を用いた心電計で被験者の心電図波形を記録し、同時に接触抵抗値(電極電位から計算)も計測しておく。心電図波形の記録品質を点数化したものと接触抵抗値を見比べ、許容できる心電図波形を記録できる接触抵抗の基準を導き出す。以下の被験者群にて評価試験を行った。なお評価にさきがけて自社の倫理審査委員会の認可を受け、被験者に十分なインフォームドコンセントを実施した。

- 人数:8名

- 実施期間:2023年3月1日~3月25日

- 評価手法:被験者に心電計を渡し、自宅で心電図を記録するよう依頼した。起床後、就寝前、安静時2回の合計4回/日を必須とし、3日間記録した。

4.3 評価結果

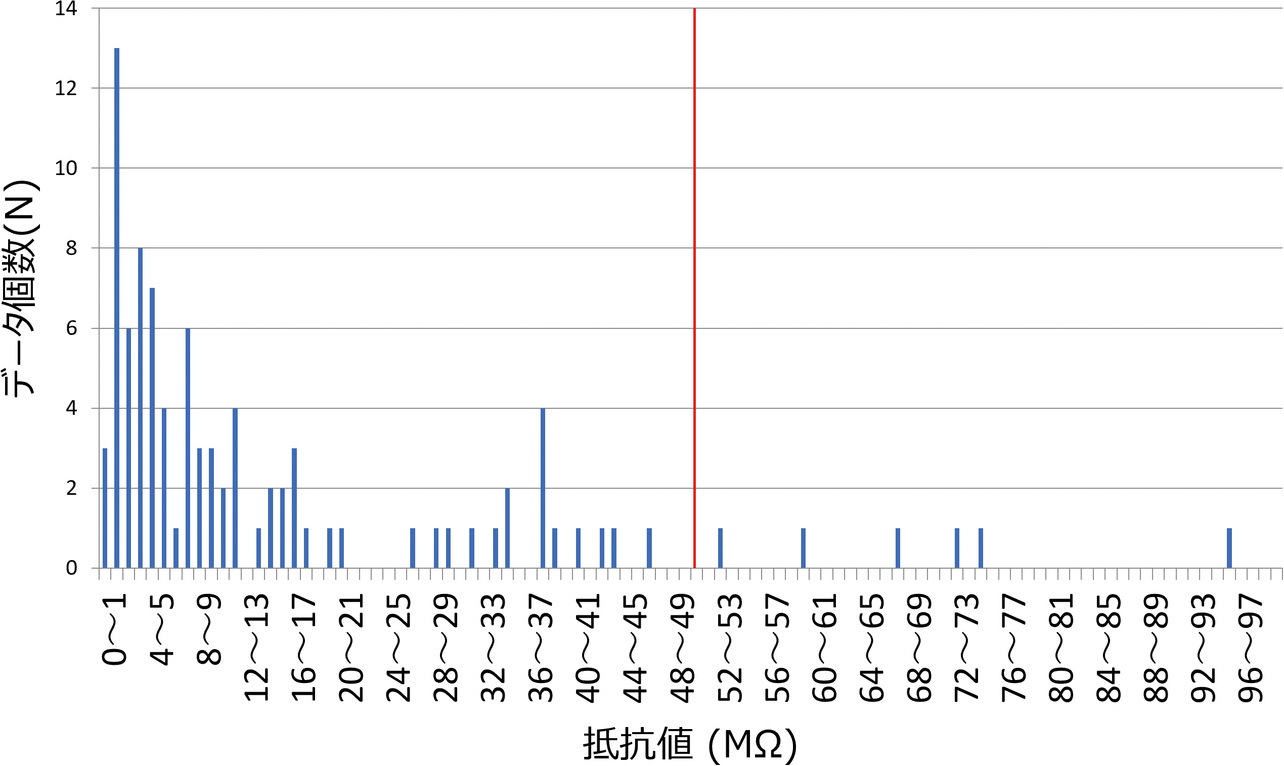

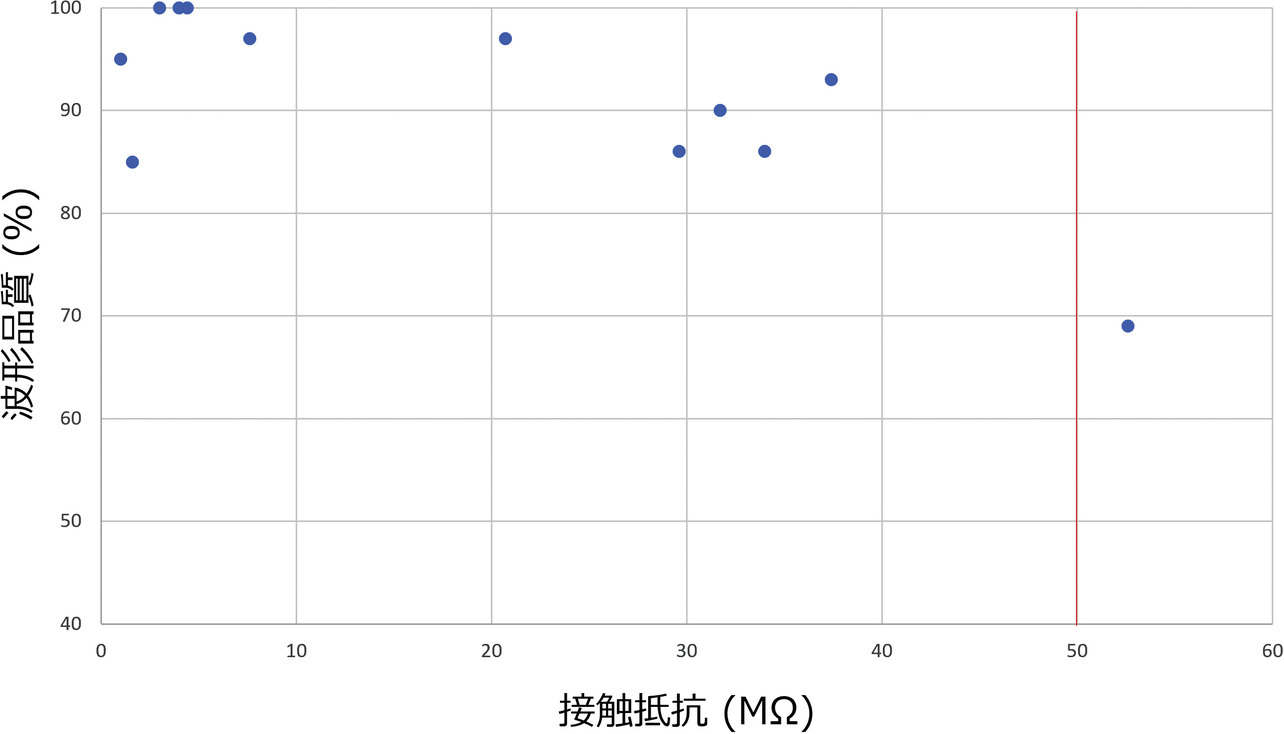

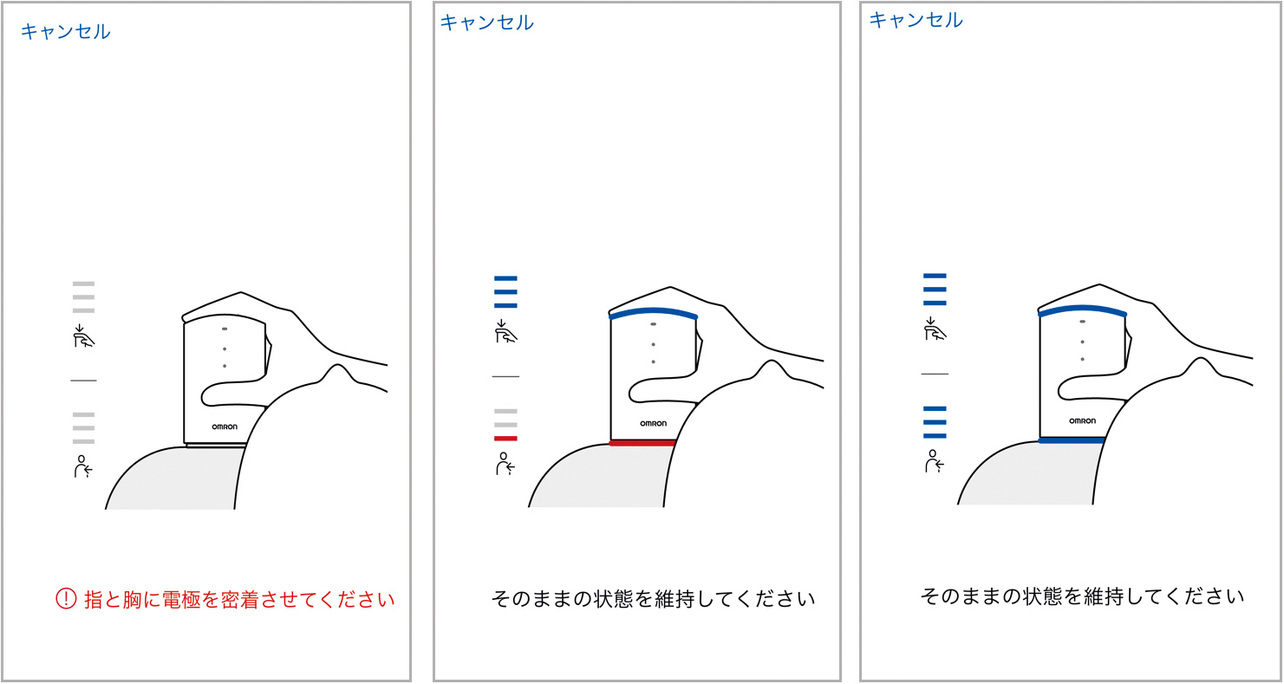

評価結果から、接触抵抗値と波形品質の関係を確認した。被験者全員の指と胸の接触抵抗の分布を図11に示す。必須の4回以上記録した被験者もいたため、記録数は93データとなった。また接触抵抗と波形品質の関係を図12に示す。図12には全被験者の内、特に波形品質が悪い被験者4名のデータを使用した。波形品質は3.3節の評価方法と同様の手順で点数化しており、30秒の心電図記録波形の内、基線が安定している時間の割合を示している。読図の観点からは記録された心電図波形の内、開発部門の目安値である8割以上の時間で基線が安定していることを基準とした。指の接触抵抗と胸の接触抵抗の間には波形品質への影響度の差異が無かったことから、指と胸は区別せずに結果をまとめた。接触抵抗値は20 MΩ 以下に集中しているが、20 MΩ 以上100 MΩ 以下にも分布していた。また50 MΩ 以上の状態で記録された心電図は波形品質が悪化する結果が得られた。接触抵抗が大きい場合、心電図波形の減衰が起こりやすく、体動の影響を受けて心電の基線が変動しやすくなる。そのため、接触抵抗の基準値を設定し、基準値より大きくなった場合には皮膚と電極の接触力を強くすることや、皮膚を水で湿らせることをユーザーに促すことで記録品質を向上できると考えられる。今回開発した機種「HCG-8010T1」2)/「HCG-9010U」3)では、接触抵抗50 MΩ を基準抵抗とし、接触抵抗が基準より大きい場合には心電図記録を開始しないことで(例外あり)心電図波形品質を向上させた。またアプリと接続して使用する「HCG-8010T」では、図13に示すように、接触状態が好ましくないことをアプリ上でユーザーにフィードバックするようにした。皮膚と電極の接触状態を色や3段階のレベルバーで通知することによって、より好ましい接触状態へ誘導することができる。

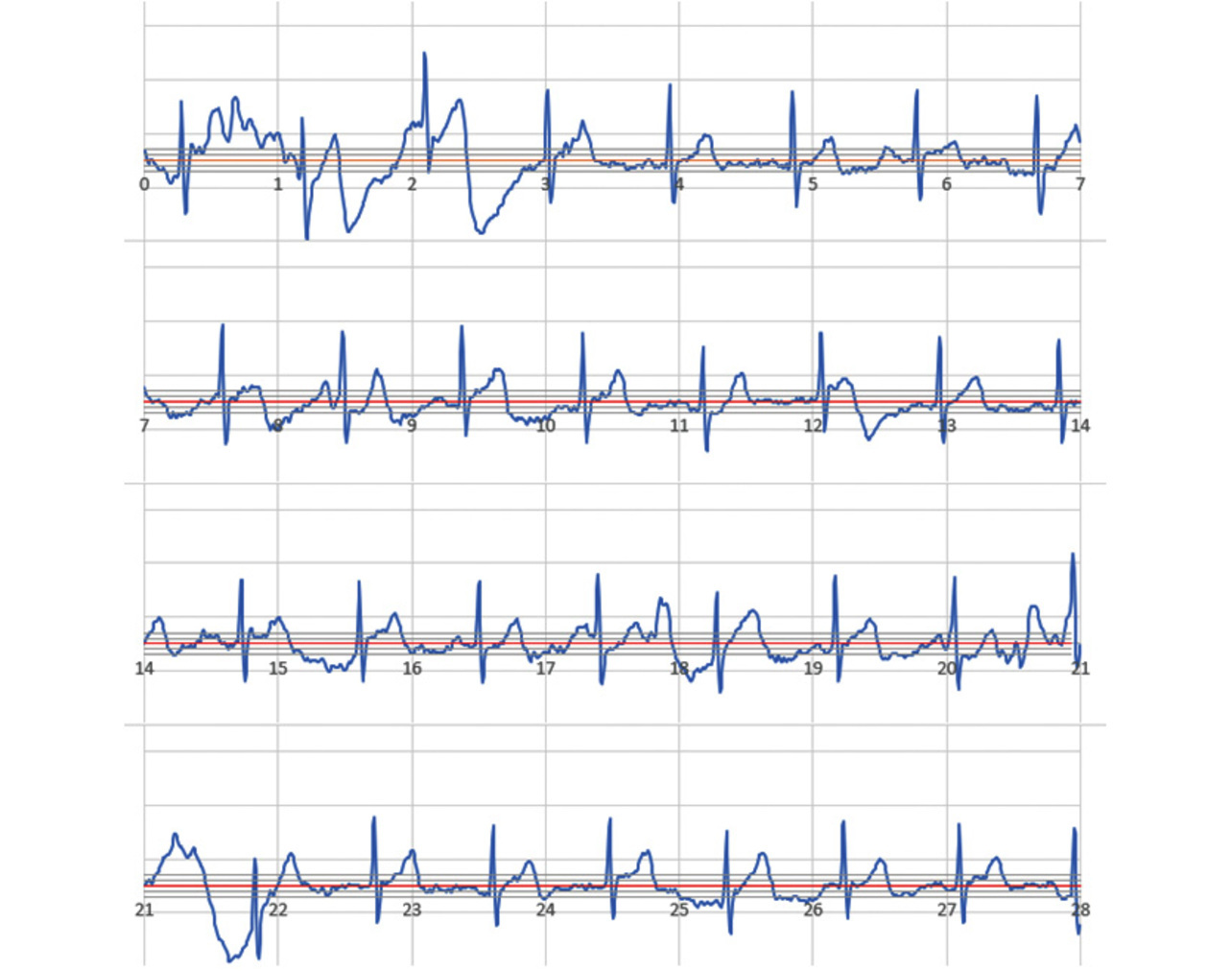

参考として、接触抵抗が高い場合の心電図記録例を図14に示す。この心電図は接触抵抗が50 MΩ 以上あった時の記録例である。基線変動が発生しており、心電図が読図し難い記録結果となっている。今回の接触検知機能により、このようにノイズの大きな波形の記録を防ぎ、診断に有用な波形を得ることができる。

接触抵抗が高い場合において、必ずしも基線変動が発生するわけではないが、記録中の体の動きによる影響を受けて心電図波形品質が低下しやすい状態になることが評価結果からわかっている。

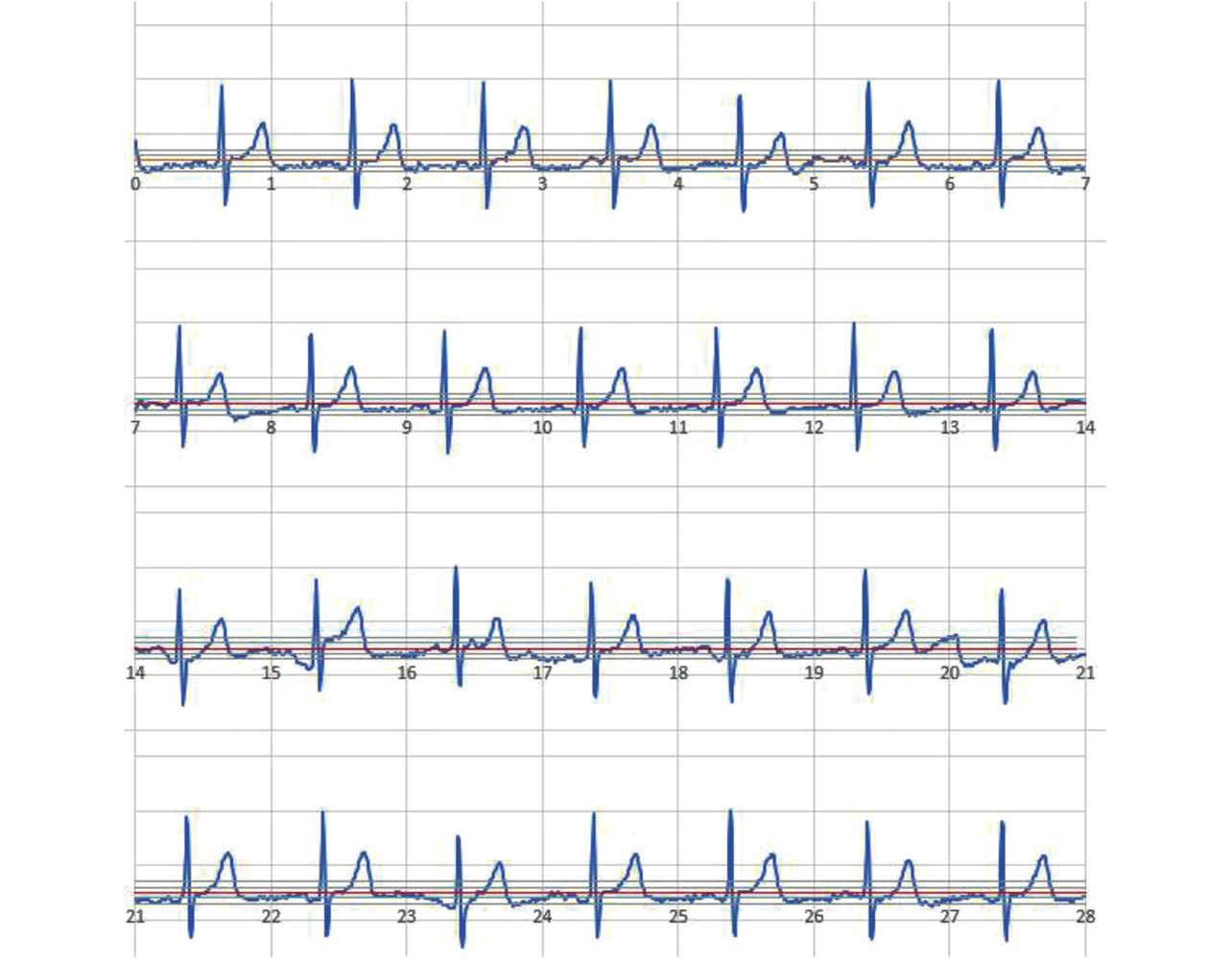

同じ被験者における、接触抵抗が低かった場合の心電図波形記録例を図15に示す。この記録回の接触抵抗は9.7 MΩ と低く、基線に沿った心電図波形が記録できていることが分かる。

5. 製品波形品質

本論文の検討内容を反映した実機 HCG-9010Uの試作機を用いて、波形品質を確認した。図16 a)に示したように、既存機種からディスプレイを除いた形状となっている。製品による心電図波形記録の対象となる症状を持った患者の心電図波形を記録し、その実用性を検証した。なお評価にさきがけて試験実施病院の倫理審査委員会の認可を受け、被験者に十分なインフォームドコンセントを実施した。

5.1 検証内容

- 実施場所:康生会クリニック(日本 京都府京都市)

- 被験者人数:27名

検証の結果、医師が診断した症状の内訳は下記の通りだった。

- -正常 8名

- -頻脈/徐脈 3名

- -心房細動 5名

- -期外収縮/上室期外収縮 5名

- - ST上昇/ST下降/陰性T波 4名

- -その他(房室ブロック、T波平低)2名

- 実施期間:2023年6月17日~7月26日

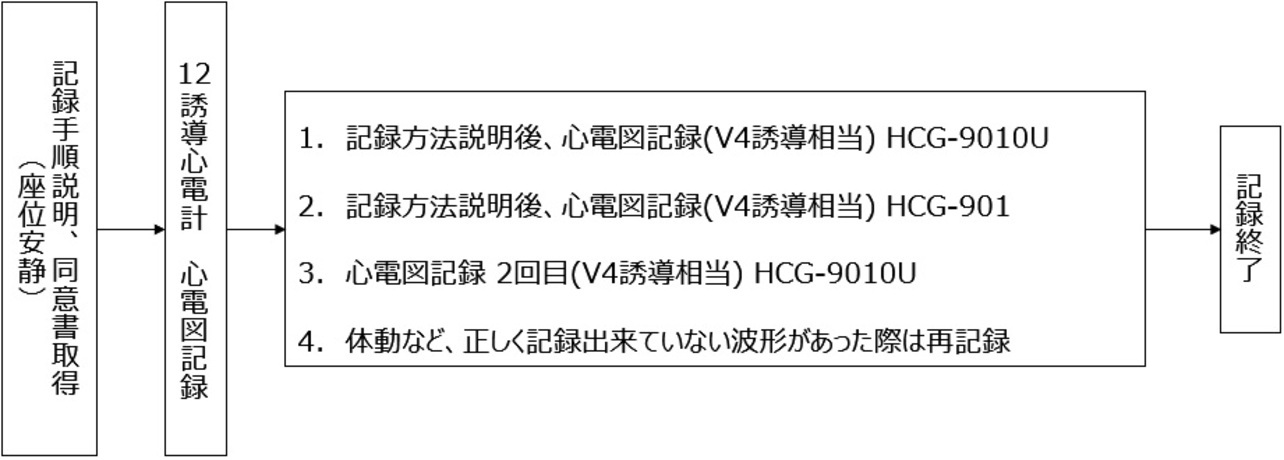

- 記録手順:図17の通り、12誘導心電計で心電図を記録後、本論文の機能を反映した「HCG-9010U」と既存の心電計「HCG-901」でも心電図を記録する。

- 記録姿勢:12誘導心電計は仰臥位、携帯型心電計は座位と、実際に使用される際と同じ姿勢で記録する。

- 結果の判定:12誘導心電計の波形と携帯型心電計の波形から、診断に影響を及ぼす波形品質の悪化が新機種で見られるかどうかを医師が確認する。また、12誘導心電計と携帯型心電計の波形から症状を判読し、差が見られた場合には、既存の心電計と比較し、従来と同等の結果であることを確認する。

5.2 検証結果

医師による12誘導心電計波形と携帯型心電計波形の比較の結果、27件中26件は両波形からの診断結果が一致し、症状を正しく読み取れることを確認した。不一致となった1件は、12誘導心電計ではT波平低が見られ、携帯型心電計では正常波形だった。この差は、12誘導心電計がV6誘導でT波平定を読み取ったことに対し、携帯型心電計はV4誘導相当のみのため波形に病態が現れなかったことが原因であり、従来機器でも同様の結果を示した。これは対象とする誘導の違いの影響であり、機器の波形品質の影響ではない。結果、携帯型心電計は、正しい診断が可能な波形を記録できていることが確認できた。また医師のコメントから、誤診断に繋がるような品質の悪い波形がないことも確認できた。

6. むすび

検討の結果、波形品質の安定には、「電極押付け方向が同一ベクトル上にあること」、「本体保持部と電極部が離れ回転方向での不安定さがないこと」、「機器の保持姿勢が、関節の自然な向きや湾曲、可動域など人体の構造に合っていること」、「電極接触部が、性別や体形に影響を受けず、誰でも同じように肌に接触できる形状であること」をすべて満足することが重要であると確認した。また安定した波形を記録するために必要な接触抵抗を明確にし、必要な接触抵抗が保たれることを確認した後に自動で記録を開始する機能も検討できた。これらの対策により、記録中に波形の品質を確認することができないディスプレイなしの携帯型心電計でも、品質の良い心電図波形記録を可能にし、小型化による携帯性向上を実現した。

3章で紹介した本体形状は、研究当時、オムロン ヘルスケア株式会社 商品事業統轄部 デザイン部に所属していたBrian Brigham氏、井上皓介氏の協力により完成しました。両氏の貢献に感謝いたします。

また5章で記載した評価において、康生会クリニックの桝田出医師及び心電技師や看護師のみなさんに多大なご協力をいただきました。ご協力に感謝いたします。

参考文献

- 1)

- 池田隆徳 他, “2024年日本不整脈心電学会/日本循環器学会 携帯型 /装着型心電計の適切使用に関するコンセンサスステートメント,” 心電図, vol. 44, no. 4, pp. 275-307, 2024.

- 2)

- オムロン ヘルスケア株式会社. “携帯型心電計 HCG-8010T1.” オムロン ヘルスケアストア. https://store.healthcare.omron.co.jp/category/28/HCG_8010T1.html(Accessed: Jan. 15, 2025).

- 3)

- オムロン ヘルスケア株式会社. “携帯型心電計 HCG-9010U.” オムロン ヘルスケアストア. https://store.healthcare.omron.co.jp/item/HCG_9010U.html(Accessed: Jan. 15, 2025).

本文に掲載の商品の名称は、各社が商標としている場合があります。