オムロンは確立した技術経営の知見を活かし事業創造プロセスを構築

オムロンは、創業者立石一真が提唱した未来を予測する「SINIC理論」を経営の羅針盤に置き、世に先駆けたソーシャルニーズの創造で社会的課題を解決し成長を遂げてきました。NEXT2025においても、22年度に打ち出した長期ビジョンSF2030で掲げる3つの社会的課題、「カーボンニュートラルの実現」「健康寿命の延伸」「デジタル化社会の実現」の達成に向け、世に先駆けたソーシャルニーズを創造し続ける姿勢に変わりはありません。しかし、急激な事業環境の悪化に対して、オムロンを持続的な成長軌道へ戻すために、私たちがNEXT2025で取り組むべきことは、これまでの「技術経営」確立の過程で得た知見を事業における開発にまで落とし込むことです。

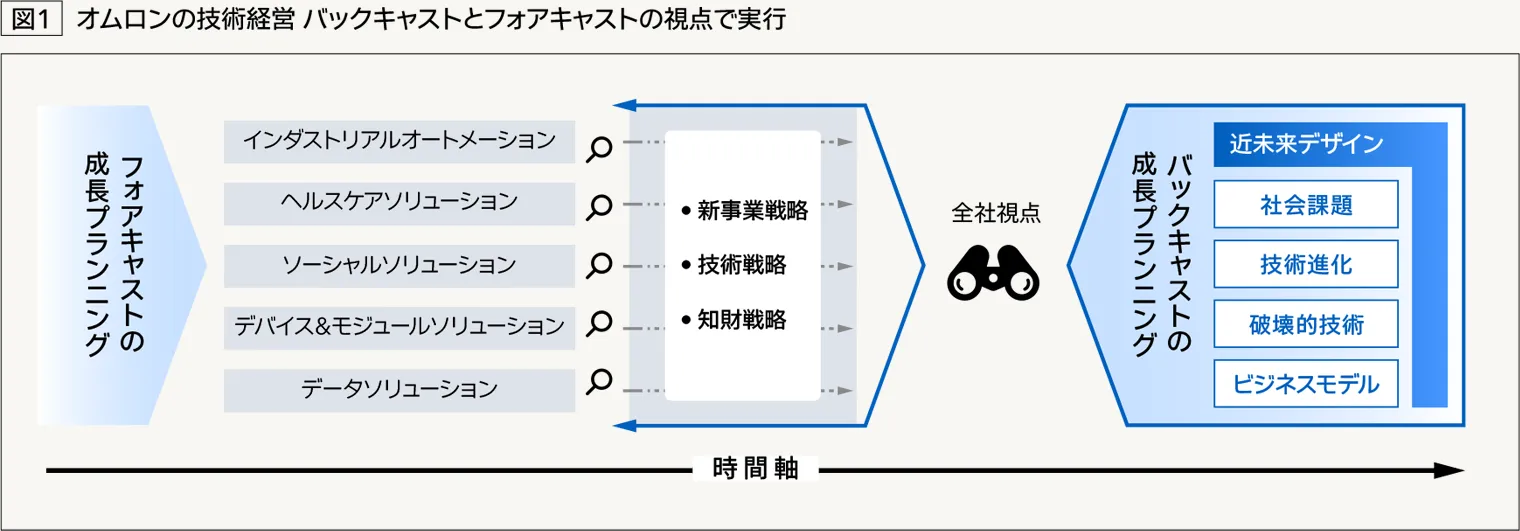

私は、CTO就任以来、フォアキャストと、近未来のありたい姿を具体的に描く“近未来デザイン”からのバックキャストの2つの視点による成長戦略(図1参照)が重要と捉え、事業、技術、知財の各戦略を立案し実践する「技術経営」の確立に挑戦してきました。その技術経営を具現化する組織が3つあります。

1つ目は、オムロンのイノベーション創造プラットフォームであるイノベーション推進本部(IXI)。2つ目は、コア技術「センシング&コントロール+Think」の進化と知財・無形資産戦略の立案と実行を担う技術・知財本部です。そして3つ目が、近未来デザインからの研究をオープンイノベーションで推進するオムロン サイニックエックス株式会社(OSX)です。この3つの組織は、変化の激しい近年において近未来デザインからのバックキャストにより、新たな事業や技術をアジャイルに創出するプロセスづくりに取り組んできました。そして、その一環として、IXIやOSXの活動を通して、社会的課題の解決につながる新たな事業と技術が生まれ始めています。

例えば、IXIでは、「モノ」から「モノ+サービス」にビジネスモデルを進化させるなか、自立支援事業や、製造現場のDX支援事業を新たに立ち上げました。これらは、オムロンのビジネスモデルを進化させる事業部門として新設したデータソリューション事業本部(DSB)で、更なる成長に向けた取り組みを進めています。

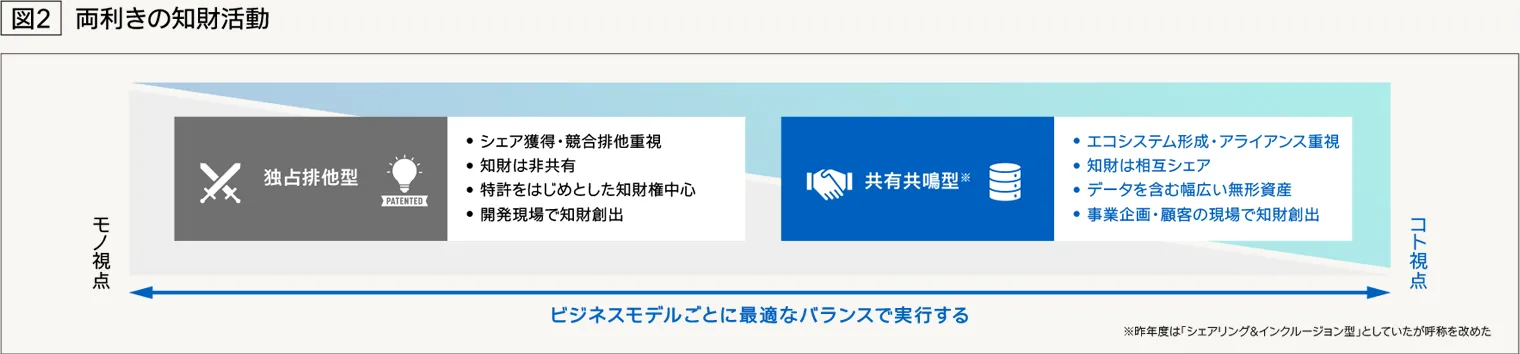

また、技術・知財本部では、事業の成長と強化を実現するためのコア技術の開発に取り組むことに加え、OSXでは、最先端のAIやロボティクスを活用した研究成果を着実に蓄積してきました。現在、これらの研究成果を社会実装するため、顧客や事業部門との連携を強化しています。そして事業戦略やビジネスモデル、技術戦略を起点とした「競争優位性」と「持続性」を決定づけるのが知財・無形資産です。

知財・無形資産の活用については、クローズ戦略とパートナーとのオープン戦略を実行するため、「独占排他型」と「共有共鳴型」を両利きの知財活動(図2参照)の方針と定め、自社センシング技術の特許網の構築や健康経営アライアンスの実行などにおいて、この両利きを使い分けて実行しています。これまでの挑戦をふまえると、技術経営とは“近未来デザイン”からのバックキャストにより、事業、技術、知財の各戦略を具体的に描き、その実現を共に享受できるパートナーをよび込み、それらをビジネスモデルとして強固に連結して、事業を創造し続ける「事業創造プロセス」の構築そのものではないかと捉えています。

NEXT2025で取り組む経営課題は顧客起点での成長戦略の再構築

確立した技術経営をベースに新たな事業や技術の芽が育ち始めた一方、今回の業績悪化の中で見えてきた課題は、既存事業の開発生産性の低下です。背景には、市場環境の変化やビジネスモデルの変化が早くかつ大きくなってきているにもかかわらず、我々は特定業界の顧客や事業にリソースを集中する戦略を重視しすぎたことがあげられます。その戦略によって、ターゲットとした業界や顧客へは事業としての成果を享受できたものの、市場での幅広い顧客ニーズを迅速かつ正確につかみきれない状況に陥りました。結果として、残念ながら市場の要望にお応えできる商品投入ができていませんでした。

また、時間がかかる重厚な開発プロセスが、開発テーマの長期化と競合他社のスピードに遅れを取る原因となっていました。言い換えると、本来なら顧客起点でフォアキャストし、そのうえで成長戦略、商品戦略を立案すべきところを、目の前の特定顧客ニーズに対応するプロダクトアウト型の商品企画・開発に重きを置きすぎたことがオムロンの課題の本質です。

事業部門との連携を強め技術経営力を結集しNEXT2025完遂をサポート

NEXT2025では、各事業部がフォアキャストの成長戦略を立案する時点から本社部門が深く議論に入り、根本からの成長戦略・商品企画・開発テーマなどの見直しを行っています。これまでバックキャスト視点で培ってきた技術経営の知見を取り入れることで、顧客起点のソーシャルニーズ創造に取り組みます。具体的には次のとおりです。

これまでも、各事業部がフォアキャストから成長戦略を立案し、技術・知財本部と連携してコア技術と知財・無形資産の強化を図ってきました。しかし、NEXT2025では、成長戦略の立案を各事業部だけに任せるのではなく、技術経営を描いてきた本社部門が事業部門との連携をさらに強化することで、事業と技術を強固に連結するパイプラインの構築に全社一丸となって取り組んでいます。

例えば、NEXT2025の中の制御機器事業の立て直しにおいては、「商品・技術戦略」タスクフォースに私自身や技術・知財本部長も参画し、バックキャストで技術経営を行ってきたプロセスや知見をもとに、戦略の再構築をけん引しています。また、事業スピードを加速するにはパートナーとの共創も有効な選択肢です。従来、各事業に関するテーマは各事業部門主導でパートナーとの共創を進めてきました。今後は、さらなる成果を獲得するために本社の予算やリソースも積極的に投入し、対応のスピードを上げていきます。

技術戦略については、技術・知財本部が責任部門として技術責任者を設定し、各事業部の技術戦略の構築を開始しています。ここでも各事業のプロダクト主導の技術開発に陥らないように、企画・営業・技術が一体となってサプライチェーンとエンジニアリングチェーンをつなぎ、事業戦略と強固に連結する技術戦略を立案します。そして、これら各事業部の技術戦略をまとめあげ、全社の技術戦略として統合します。オムロンの特徴である社会的課題を起点とした複数事業の展開では、事業横断的に差別化に寄与する影響度の高い技術を特定し、投資対効果の高い研究開発へ経営資源を集中的に投下することを目指します。また、顧客への価値提供に対するビジネスモデルの特性に合わせた、研究、技術開発、商品開発の3層から構成される全社開発体制と、その実行プロセスの改革にも取り組み始めています。

SF2030の実現には新時代の「技術経営」を担う人財育成が重要

フォアキャストからの成長戦略を前述のように再構築してNEXT2025を完遂させ、フォアキャストとバックキャストの両輪により、顧客起点でのソーシャルニーズの創造を加速させます。これまで技術経営においては、事業・技術・知財の各戦略を立案できる「アーキテクト人財」の育成に力を入れてきました。今後は、それに加え、成長戦略の方向性を描くことができる「ビジョン人財」の育成を行います。なぜならば、オムロンを持続的に成長させるためには、SINIC理論をベースに近未来をデザインし、社会の変化を敏感に捉え、多様な情報や人をつなぐことで事業創造プロセス全体を見渡したビジョンを描ける人財が不可欠だからです。言い換えれば、社会(顧客)、事業、技術それぞれの境界を越え、顧客価値や技術の本質を理解し、翻訳できる人財です。

例えば、技術戦略においては、研究から社会実装にいたるスピードを高めるためには、顧客が持つ課題、研究成果の価値の本質を見極め、これまでの枠にとらわれない仮説を立てる力が求められます。これは、「生成AI」に聞いても出てくるものではありません。このような力を備えた人財を育てるためには、これまでの若手社員が配属された各事業部で独自に企画された教育プログラムでは十分ではありません。若いうちから多様な部門に異動させたり、大きな責任がともなう業務に挑戦させたりして、トライ&ラーンを繰り返し経験させ鍛え上げていくような、全社として意思を持った体系的な能力開発が欠かせません。このような観点から、オムロンの新時代の「技術経営」を担う人財を育成するプログラムについて経営レベルで議論を開始しています。

創業者が提唱したSINIC理論では、私たちの社会は2025年に向けて、「最適化社会」から「自律社会」へ転換していく過渡期に入るとされています。現在のオムロンもSF2030実現に向けてまさに大きな転換点を迎えています。私はCTOとして、これまで取り組んできた技術経営を更に進化させることでNEXT2025を完遂し、社員一人ひとりが顧客起点でソーシャルニーズを創造できるようオムロンの構造改革を推し進めていきます。そしてステークホルダーの皆様と共に、自律社会をたぐり寄せる新たな事業や技術の創出にこれからも取り組んでいきます。