オムロンは、企業理念の実践における大切な価値観「Our Values」のひとつとして「人間性の尊重」を掲げ、様々な考えを持った多様な人財が、個性や能力を存分に発揮し活躍できる企業になることを目指しています。社員一人ひとりが企業理念を原点に志を一つにしてチャレンジすることで、多様性がもたらすイノベーションの創造を可能にし、事業を通じた社会的課題の解決が実現できると考えています。

SF2030では、「価値創造にチャレンジする多様な人財づくり」を5つのサステナビリティ重要課題のひとつとして掲げ、人財戦略ビジョン「会社と社員が、“よりよい社会をつくる”という企業理念に共鳴し、常に選び合い、ともに成長し続ける」のもと、企業価値向上につながる人財戦略を長期視点かつグローバルで展開してきました。今後も、この人財戦略ビジョンに基づき、多様な人財の能力を引き出し、「一人ひとりが主体的に動き、持続的に成長する強い組織」づくりを進めていきます。

この方針のもと、2024年度からスタートした構造改革プログラム「NEXT2025」に取り組むにあたっては、今後の持続的な事業成長に向けた人財戦略のさらなる進化の観点から、3点を課題と認識し、「人員・人件費構造の最適化」と「組織能力の転換」を実現するための具体的な施策に着手しました。

変化の激しい事業環境でも耐性のある人員・人件費構造とし、収益を伴った成長を実現していくために、グローバルで人員・人件費構造の最適化に取り組みました。2024年度に、グローバル合計で2,526名(国内1,206名、海外1,320名)の人財が新たなキャリア実現に向けて、退職または、退職に合意しました。これにより、2024年度末の人件費は2023年度実績に比べ172億円減少しました。今後は、変化に耐性のある人員・人件費構造を維持するとともに、「人財の能力やスキルに関する変革・強化」と「組織カルチャーの変革」を迅速に行うことで、次なる事業成長につなげていきます。

課題認識であげた、「SF2030で掲げたビジョンを実現するために、必要不可欠な組織能力へと転換するスピードとインパクトの不足」の解決および「多様な人財の能力・意欲を十分に引き出し、顧客ニーズを的確に捉えて価値を提供するチーム」の構築を行うために、「人財の能力やスキルに関する変革・強化」と「組織カルチャーの変革」に取り組んでいます。(表1:参照)

| 取り組みの方向性 | 主な施策 | |

|---|---|---|

| 1.人財の能力やスキルに関する変革・強化 | 育成 |

|

| 獲得 |

|

|

| 2.組織カルチャーの変革 |

|

|

SF2030の実現に向けた組織能力への転換を加速させるためには、組織を率いるリーダーがマネジメントスタイルを顧客起点に変革し、現場レベルで自律的に活動することが求められます。リーダーが自組織を的確に把握し、多様な人財の力を引き出していくことで、社員一人ひとりが主体的かつ機動的に顧客ニーズを捉えられる組織へと進化し、顧客に価値を提供し続けることが不可欠です。

この課題を踏まえ、従来からリーダーに求められてきたパフォーマンスマネジメントに加えて、「多様な人財の力を引き出すピープルマネジメント」を両立するマネジメントスタイルへと変革するため、全マネージャーに対して、ピープルマネジメントスキルの習得と実践を求めています。

ピープルマネジメントの実践においては、3つの重要なスキルを明確にしています。

1. 納得感を得るストーリーテリング

事業が目指すゴールと戦略、およびチームの業務とのつながりについて、リーダーが自らの言葉でストーリーとして語り、チームメンバーの理解を促す

2. フラットなコミュニケーション

リーダーがメンバーの多様な意見を引き出し、双方向でコミュニケーションを行う

3. 一人ひとりの力を引き出すエンパワーメント

それぞれのメンバーの状況に応じて、責任と権限を適切に与えることで、メンバーのパフォーマンスを引き出し、成長を促す

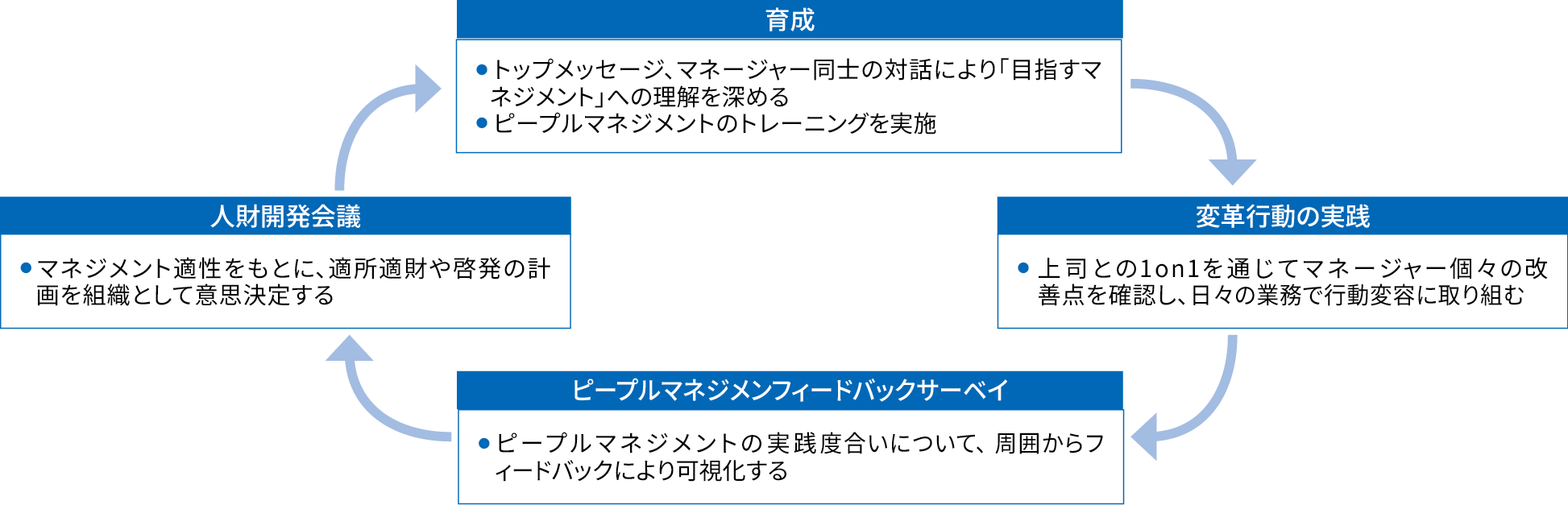

2024年度は、日本国内を対象にピープルマネジメントを強化する仕組みを導入しました。(図1:参照)

まず、マネージャー一人ひとりが上司と対話し、目指すマネジメントについての共通認識を醸成し、自らのマネジメントスタイルの変革・強化を自己宣言しました。次に、ピープルマネジメントスキルの基礎を学ぶトレーニングをマネージャー向けに実施しました。2024年度は、日本国内の部下を持つマネージャーの91%が、ピープルマネジメントのトレーニングに参加し、基本スキルの習得を完了しています。

習得したスキルを日々の業務で実践し、その実践状況を可視化するために、部下や同僚からのフィードバックを得る新たなサーベイも導入しました。このサーベイを通じて得られた周囲からのフィードバックに基づき、上司との対話や自己内省を行うことで、更なる行動変容につなげています。さらに各マネージャーについて、複数の観点から議論を行い、育成や配置の計画を決める「人財開発会議」という全社共通のプロセスもスタートしました。これは全マネージャーを対象に、各々が目指すマネジメントを実践できているかどうかを重要な確認項目とし、部門内の人財ポートフォリオに基づいて個々人の育成計画の立案と実行を促進させる仕組みです。

2024年度はこれらの取り組みを通じて、ピープルマネジメントの3つのスキルにおけるマネージャー個々人の課題が明確になりました。2025年度は、習得したスキルを現場で応用することに特化した個別スキルのトレーニングを実施し、実践力を強化します。今後は、同様の取り組みをグローバルに展開し、オムロングループ全体でのマネジメントスタイルの変革を進めます。

リーダー人財の育成においては、オムロングループが今後目指す事業成長を牽引するリーダーを現在から将来にわたり確保し、長期的な事業成長を支える人財基盤を構築するため、経営と事業を牽引する重要ポジションをグローバルコアポジションと位置づけ、最適な人財の充足と、将来に向けた後継者候補の育成、人財パイプラインの拡充に注力してきました。

これまでの取り組みを通じて、コアポジションに対して、平均2名以上の後継者候補を確保しています。一方で、ビジネスモデルの変革や成長スピードの加速に向けて、組織を率いるコアポジションに求められる要件・スキル・資質のレベルは高まりつつあります。また、事業上の意思決定を行う幹部層の多様性がより重要になっていることから、これからの事業成長に向けて、若手や女性のリーダー候補の早期育成を重点課題として取り組んでいます。

■若手リーダーの育成

事業成長を現場組織で牽引しているマネージャー層を対象に、中長期的にオムロングループのコアポジションを担うことが期待される人財への成長を加速する選抜型プログラムを実施しています。これまでのプログラムで育成に注力してきた「ビジョン・ミッションを描き伝える力」に加えて、2024年度のプログラムでは、リーダーに求められるスキルとして次の点を進化させました。

1. 事業責任者としての視座・視点を高めるための、「意思決定力の向上」

2. 多様なメンバーの力を引き出して事業成果につなげるための、「組織を鼓舞する力の向上」

プログラムでは、オムロンのこれまでの大きな決断を題材にしたケーススタディーや経営者との対話、社員エンゲージメントサーベイ「VOICE」の自組織の結果を用いたエンゲージメント向上策を企画・実行するリアルな経験学習を通じて、スキルの実践を促しています。

今後も、事業環境が大きく変化する中においても事業成長に向けて組織を率いることができる若手リーダー人財の育成を進めていきます。

■女性リーダーの育成

企業価値向上には、経営を含むあらゆる意思決定に、女性を含む多様な視点や意見を取り入れることが不可欠という考えのもと、これまで女性マネージャーやマネージャー候補者の育成を進めてきました。その結果、2024年度末時点でのオムロングループにおけるグローバル女性マネージャー比率は20.5%となりました。今後は、より経営層に近いポジションにおける女性の活躍が課題と捉えています。この課題を踏まえ、事業の重要な意思決定を行うグローバルコアポジションを担う女性リーダーの育成に向けて、グローバルの女性マネージャーを対象とした選抜型プログラムを実施しています。

プログラムでは、以下3点を主な狙いとして、女性経営者との対話やキャリアアップに対する意識改革を促すカリキュラムを導入しています。

1. 経営幹部ポジションを目指すことへの自信と意欲の醸成

2. グローバルリーダーとなるための視野の拡大

3. 自身の価値観に基づくキャリアビジョンの形成

2024年度は、「女性リーダーの活躍を支援するためにオムロンは何をすべきか」をテーマに、プログラム参加者と経営層で対話を実施しました。地域横断での議論を通じて共通課題を抽出し、参加者間での連携強化や、女性特有の課題に対する経営層の理解促進につながりました。これまでのプログラムを経て、経営幹部ポジションを目指す女性リーダーの増加や、事業・国を越えた女性リーダーのネットワーク形成という成果も現れています。また、本プログラムを通じて自身のキャリアを考える機会を得たことで、今後のキャリアアップに向けて視野を広げるために、新たな役割を希望し自ら挑戦するなどの例も出始めています。オムロングループにおける女性リーダー育成の重要な柱として、本プログラムは今後も継続・進化させていきます。

2nd Stage以降の再成長に必要な能力を明確にし、社員の能力向上を計画的に推進しています。

SF2030実現に向けて、オムロンはデータドリブンな経営とデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に重点的に取り組んでいます。DXは、ビジネス環境の変化に対応し顧客課題や社会的課題をより深く捉え、本質的な価値を提供することで、新たな事業機会と持続的な成長を生み出す源泉となります。オムロンが目指すDXの3要素は以下で構成されます。

1. 顧客ニーズや社会的課題の解決

2. 製品・サービス・ビジネスモデルの変革

3. データとデジタル技術の活用

これを推進するためには、DXスキルを備え、自ら変革をドライブできる人財が不可欠です。SF2030では、価値の作り方を「モノ」から「モノとサービス」へと進化させ、社会的課題の解決と新しい価値の創造を推進しています。「モノとサービス」での価値の実現には、その基盤となるデータプラットフォームの構築とデータを活用できる人財が不可欠です。また、ビジネスモデルにおいても、データ・デジタルを前提としたものに変革し、全社員がDXを当たり前のものにしていくことも重要です。このような事業変革のドライバーとして、社員のDXスキルを高めるための取り組みを計画的に進めています。

■全社員のDXスキルの底上げ

全社員が一定のレベルでデータやデジタル技術を活用できるよう、DXスキルの習得・強化に向けた「DX研修」を2023年度から各エリアで段階的に開始しており、業務改革などで研修の成果が現れ始めています。

【日本におけるDX人財の現状とこれから】

日本でのDX研修開始に際し、現状把握のために、社員のDXスキルを可視化するためのアセスメントを実施しました。国内社員の92%がアセスメントを受講した結果、個々人の強み・弱みが明確になり、組織全体の課題も確認できました。例えば、DXスキルをランク付けし、事業ごとに可視化したところ、デジタル部門(日常業務でデジタルを積極的に活用している部門)以外では、DXスキルが低い傾向にあることがわかりました。そこで、DX研修を通じて全社員のスキルを一定のレベルに引き上げることに加えて、事業のDXをリードできる人財を「DX専門人財」と定義し、専門的なスキルの強化にも取り組んでいきます。また、研修だけではなく、得たスキルを活用・実践する場を設定することで、成功体験を獲得し、DXを実践できる人財として育成していきます。今後は国内社員の約20%をDX専門人財とすることを目標に、育成を進めます。

■生成AI活用推進プロジェクト「AIZAQ(アイザック)」によるDX人財の育成

生成AIの効果的な活用を企業成長の一つの鍵ととらえ、2023年に全社横断型の生成AI活用推進プロジェクト「AIZAQ」を立ち上げました。本プロジェクトでは、生産性改善に向け、業務における生成AIの活用検証を通じたDX人財の開発を進めています。社員は自発的にプロジェクトに参加し、デジタル活用能力に加え、業務上の課題を自主的に解決する能力を習得します。2023年度より約1年半にわたりプロジェクトを推進し、国内社員の約10%に相当する延べ1,000名が参画、80近い業務改善テーマが検証されました。プロジェクトを通じたDX人財の育成と生成AIの利活用により、業務効率化による時間短縮といった定量的な成果に加え、心理的負担の軽減や属人化の解消といった質的な改善も進み、AIZAQを通じた業務プロセスの変革が顧客価値の創出に結びついています。さらに、組織を超えたコミュニケーションの促進や、プロジェクト参加者の成功体験を通じた主体性の醸成により、カルチャー変革の推進にも寄与しています。

2025年度以降は、より一層の顧客価値向上に向けて、現場起点での業務プロセス変革から、経営起点での経営課題解決を通じたオムロンの変革へと、DXの対象を広げます。新たな取り組みでは、経営課題の解決を重視し、各ビジネスカンパニー長や本社部門長のコミットにより、定めた予算と期間で課題解決を推進していきます。経営と現場の両輪でDXを進めることで、オムロン全社でのDX人財の育成・活用・能力強化を実現します。

全社で注力する「カーボンニュートラルの実現」につながる様々な成長事業を支えるパワーエレクトロニクス領域の専門能力の拡充を進めています。2030年に、関連事業において2,000億円の売上達成を目指すには、現在在籍するエンジニア数から100名程度が不足していると判断し、エンジニアの採用を進めています。また、獲得したエンジニアの長期的な活躍を支えるため、エンジニア一人ひとりのキャリアプランについて、マネージャー層による議論と本人との面談を通じて、適所適材の配置や業務を通じた成長を促しています。例えば、自ら開発した技術を携えて事業部に異動し、商品化や社会実装に取り組んだ後、実践的な知見を活かして再び技術開発をリードする、といった人財還流を実施し、人財の成長を加速させるとともに、オムロンの技術開発力の強化につなげています。また、エンジニアが自らのキャリアプランに応じてスキルを高められるよう、研修支援制度も展開しています。注力事業を支える他の専門領域についても同様の施策を行い、専門能力の拡充を進めていきます。

2016年度より、経営陣がグローバル全社員の生の声を聴き、オムロンが持続的に成長し続けるための経営課題の特定と、課題解決のためのアクションにつなげる取り組みとして、エンゲージメントサーベイ「VOICE」を実施してきました。

これまでは、全社共通の課題に着目してきましたが、変化が激しい事業環境を踏まえ、現場で起きている課題を適時に把握し、社員自らが自律的かつ迅速に課題に対処するため、2024年度は「VOICE」を大きく進化させました。(表2:参照)

1. 事業環境の変化スピードに合わせ、より短いサイクルで組織の状態性を捉え、迅速に課題に対処するため、実施頻度を1年に一度に変更

2. 経営主導の全社共通の取り組みに加え、現場主導で各組織の個別課題に対処できるよう、組織ごとに異なるエンゲージメント課題やその要因を具体的に把握できる設計に変更

3. 組織別の個別課題を可視化したレポートを各組織に共有し、組織ごとに対話(エンゲージメントワークショップ)を行い、現場主体での組織開発を加速

| これまでのVOICE | 進化版VOICE | |

|---|---|---|

| 実行頻度 | 2年に一度 アクションの実行と変化観測の時間を見据えて実施 |

1年に一度 より短いサイクルで組織の状態性を捉え、 新たな課題を見つけてスピーディに解決 |

| 改善アクション | 経営主導の実行促進 全社共通課題へのアクションを経営主導で実施し、解決に導く |

全社員一体での取り組み 経営主導の取り組みに加え、 現場主導で各組織ごとの課題解決に取り組む |

■2024年度の「VOICE」結果から見えたオムロンの強みと課題

【強み】

「企業理念への共感」については、2024年度の調査においてもオムロンの最大の強みであることが示されました。これまでの企業理念実践を支える様々な活動の成果であると認識しています。また、構造改革下においても、「職場の仲間や上司・顧客といった身近な人とのつながり」が、多くの社員の行動意欲につながっており、オムロンの強みであることが確認できました。

【課題】

2024年度に実施したVOICEのエンゲージメントスコア(※1)は63ポイントと、2022年の76ポイントから低下しました。エンゲージメントに影響を与えている要素については、「顧客起点の行動を阻害する要因が組織内にある」ことが、全社で共通する課題と確認できました。阻害要因については各組織で異なるため、それぞれが個別課題に対処できるよう、組織単位で課題を特定できる仕組みにアップデートしました。組織ごとの課題には、「組織を超えた連携の不足」や「顧客へのアクションに向けた時間を確保できていないこと」などが挙げられ、全社におけるマネジメント変革の取り組みと並行して、全ての組織で組織長のリードのもと、課題解決と、エンゲージメントを向上するための取り組みを進めています。

(※1) エンゲージメントサーベイ(VOICE)は2024年度実施分から調査内容と指標を変更し、変更後のスコアは66ポイントでした。本文に掲載する63ポイントは、経年比較のために過去の算出方法を用いて換算したスコアです

■現場起点での組織課題解決

オムロンには様々な事業があり、組織によって抱える課題もそれぞれ異なります。エンゲージメント向上に向けて、各組織が現場起点で改善活動を進めています。各組織での改善活動は全社共通のプラットフォームに登録され、各組織で議論された内容や活動を全社で可視化できるようにしています。2025年9月時点では、グローバル全体で約1,000件の改善活動が登録されています。例えば、新規事業創出チームでは、顧客起点の行動を阻害する要因として、社内の報告や、資料作成といった「内向きの活動」が多いことが問題であると特定しました。新規事業の創出においては、顧客の本質的課題や新たな提供価値を見出すために、組織外に向いた活動を増やすことが重要であるという議論のもと、顧客や市場と向き合うためのリソースや時間をより多く確保することを改善活動として実行しました。具体的には、社内向けの資料や会議を最小限まで廃止する、生成AIなどのテクノロジーを活用し、業務を効率化するといった取り組みを通じて、顧客との対話や実証実験など、価値創出に直結する活動のための時間を優先的に確保しています。また、組織内外でのオープンコミュニケーションを推進し、組織外の知見や技術を積極的に取り入れることで、新たな事業・顧客価値の創出スピードの加速に取り組んでいます。このように、組織の個別課題に対して現場起点での改善活動の立案および実行を進めることで、エンゲージメントの向上および主体的に行動できる組織カルチャーの醸成に取り組んでいます。

TOGA(The OMRON Global Awards)は、日々の仕事を通じた企業理念の実践をグローバル全社員で共有し、共感・共鳴の輪を拡げる取り組みとして、2012年から10年以上にわたり実施してきました。

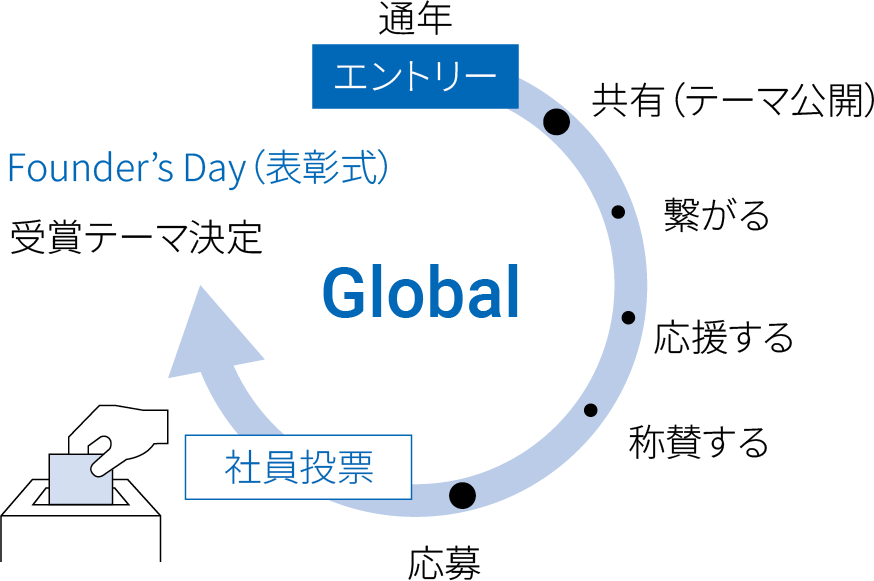

2024年度に実施したTOGAに関する社員アンケートでは、多くの社員から「TOGAを通じて企業理念実践が促された」「共鳴や共感の輪が広がった」との回答があり、日々の企業理念実践において、大きな原動力になっていたことが再確認されました。2025年度は、TOGAを通じて、組織間の連携をさらに促すために、新たな変革に着手しました。(図2:参照)

新たなTOGAの進化ポイント

1. オープンでリアルタイムな共有

従来は選考プロセスを経て選ばれた一部のテーマのみが選考会の場でグローバルに共有されていましたが、新たなTOGAでは、エントリーと同時に全てのテーマが全社員に共有される仕組みとすることで、他の社員の取り組みから学びを得る機会を増やしました。

2. 「TOGAアプリ」を通じたコミュニティの形成

新たなプラットフォームとして「TOGAアプリ」を構築しました。アプリ上で他チームの企業理念実践のチャレンジを知ることで、同じ目的や想いを持った社員同士がつながり、部門や国を超えた連携や仲間集めを自由に行うことができるようにしました。

3. 社員投票による表彰

これまでは主に経営陣が表彰テーマを選定していましたが、社員投票により表彰テーマを決定することでより一体感を感じることができる形に変更しました。表彰テーマ数も大きく増やし、より多くのチャレンジに焦点を当てます。

「社員が主役となり、社員がワクワクする」という新たなコンセプトでスタートしたTOGAを通じて、社員・組織のつながりを醸成するとともに、主体的にチャレンジする組織カルチャーへの変革を促していきます。

従来から実施してきた女性活躍推進や障がい者活躍などの「オムロン独自のD&Iの推進」の取り組みも継続しています。

また、全社的に推進してきた健康経営の取り組みを、従来の「健康づくり」から、「一人ひとりが能力を発揮し続ける基盤づくり」へと進化させています。 詳細は以下をご覧ください。