We are Shaping the Future! 私たちが手繰り寄せる未来ストーリー

Session 3:FUTURE EDGE TALK 自然社会からたどる近未来 ―コントロールからの解放へ―

大阪・関西万博で、2025年10月10日(金)に開催した未来共創のキックオフ「2050年コントロールから解放される"自然社会"と人間」。全3回にわたってお送りしている開催レポート、最終章は、Session 3: FUTURE EDGE TALK 「自然社会からたどる近未来 ―コントロールからの解放へ― 」の模様をお伝えします。

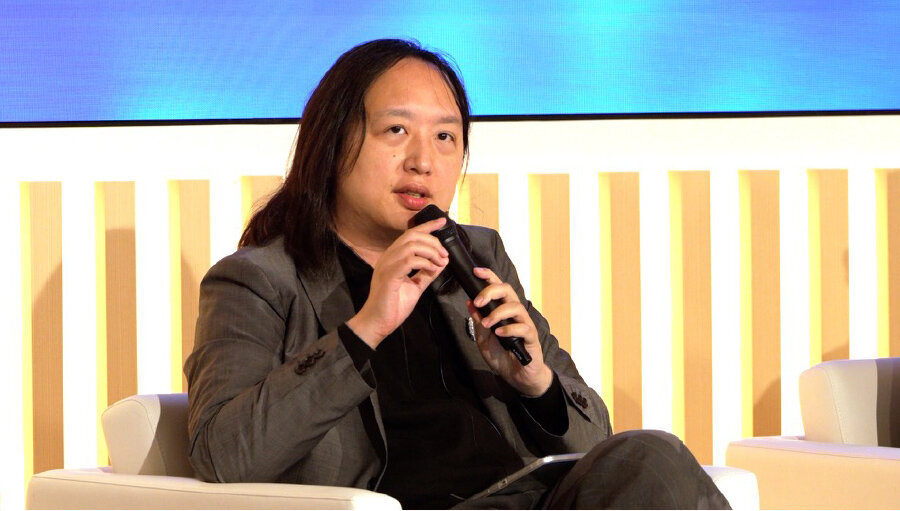

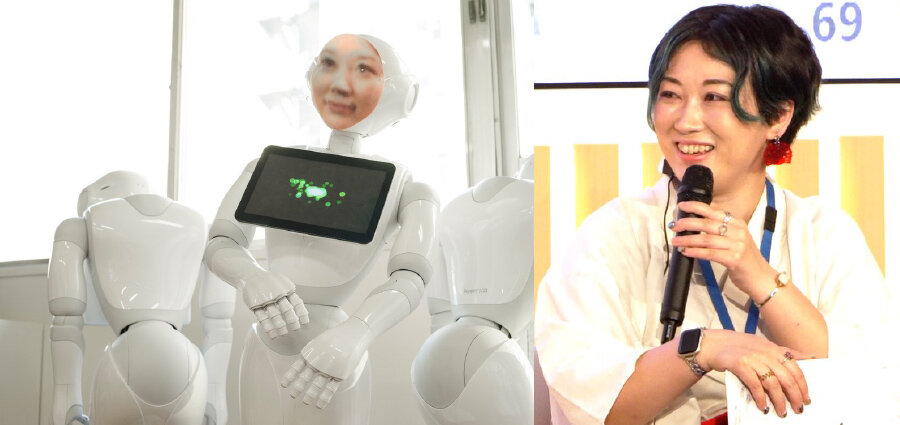

登壇したのは、デジタル技術を民主主義に実装してきた功績を称えられて、2025年10月1日に"第2のノーベル賞"ともいわれている「2025 Right Livelihood Award Winner」を受賞したオードリー・タン氏、現代アートから未来を問う美術家で、2025大阪・関西万博 日本館 基本構想クリエイターの市原えつこ氏、世界経済フォーラムYoung Global Leadersに選出された"産業僧"で、"グッド・アンセスター(よき祖先)"となるべく、"長期思考"で未来を創る重要性を説く松本紹圭氏。そしてオムロンからは、ヒューマンルネッサンス研究所 中間真一、オムロン株式会社 技術・知財本部長 諏訪正樹、オムロン サイニックエックス株式会社 牛久祥孝が登壇しました。

テクノロジー、仏教、アート、民主主義、様々な切り口から交わされた未来談義の様子を映像でご覧ください。

中間:

人類史の2周期目、自然社会に向けたキックオフ。素晴らしい登壇者の皆さんにそれぞれの"望遠鏡"を使っていただいて、未来談議を繰り広げたいと思っています。

スパイラルな進化というところに、すごくSINIC理論の特徴があると思うんですよね。何を差分にして上がっていっているのか。 そして何を差分にして2周目を迎えるのか。

市原:

コロナ禍の前から漠然と思っていたのは、おそらくテクノロジーの進化の果てに一周回って、原始社会的なものに回帰して、"ハイパー原始社会"になるんじゃないかということです。 貨幣のあり方について研究されている先生と話したときにフィードバックとしてもらったのですが、狩猟採集社会では、1人の人間が自らいろんなことをしていました。でも"お金(貨幣制度)"が生まれて、お金を払っていろんなことを専門家に頼むようになりました。しかし近年になってAIの影響で、1人の人間ができることが、またすごく多岐にわたるようになりましたよね。1人の人間がまた万能性を取り戻すことによって、また新しい狩猟採集社会が再来することもあるのかなと考えています。

諏訪:

"コンロールの解放"という前に、「コントロールって何?」 っていう問いがまずありますよね。実は自然もコントロールはちゃんとあるんですよ。 地球がこれだけ快適な温度で保たれているのは、太陽の光が来て、放射熱で宇宙に全部出て行っちゃうと、もう-20℃の極寒の地球なんですけど、そうならないのは、温室効果ガスが適度にあって、放射熱を適度に地球に戻してくれるから。この絶妙なコントロールによって、今の温度が保たれている。 これ、自然のすごいコントロールなんですよね。

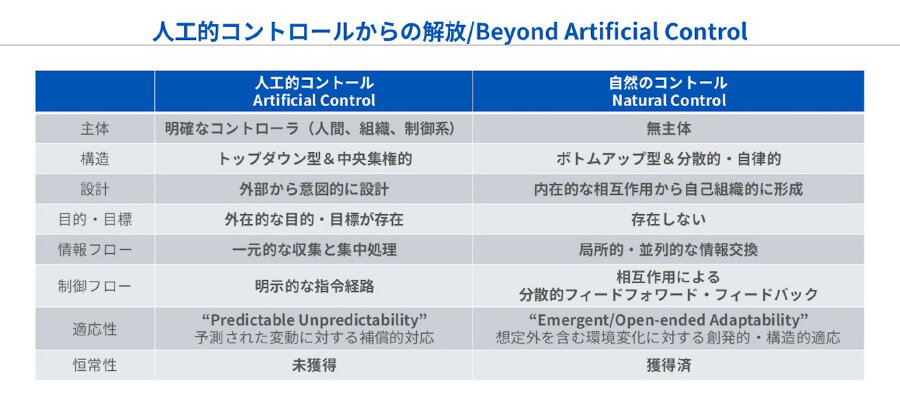

ところが人工的なコントロールは、産業社会からずっと作られてきましたが、CO₂を出してしまう。実はこれが、自然が今までやってきたコントロールを邪魔している。ここにコンフリクトが起こっているっていうのが問題で、そこをどうするかっていうのがポイントになってくるかなと。 そのときに厄介なのは、人工のコントロールと自然のコントロールって、全てにおいて毛色が違うということなんですね。

例えばコントロールの主体について、人工的なコントロールでは、必ず人間とか組織とか、社会とか、明確なコントローラーがあるんですけど、自然はまさにエージェントフリー。主体なきコントロールで成り立っている。 構造も人工的なコントロールは、トップダウン型であり、中央集権的になっているのに対して、自然のコントロールって極めてボトムアップ型で、分散的で自立的。 情報の流れも、 人工的なコントロールは、一元的な収集と集中管理で進んでいるんですけども、自然は局所的であり並列的であり、オードリーさんもSession2で言われたような情報交換がなされる。このように、人工的なコントロールと自然のコントロールは本質的に全然違う。自然社会においてコントロールとどう付き合っていきますかというのが、私にとっての"コントロールからの解放"の意味。ノンコントロールではないんじゃないかなと。

中間:

やっぱり、コントロールは自然社会を考えていく上で、キーワードですよね。

中間:

オードリーさんは新しい民主主義のあり方を考えている。 そういう立場から、今のようなコントロール観と少し違うコントロール観をお持ちかもしれないと思っています。

オードリー:

On your keyboard there is a key called "control", and then, next to the "command" key, there's a very large key called "space". Two different kind of control, but the "command" is idea of control through artifice. But then there's also a different kind of control, which is to "cultivate a space". And if you cultivate a space like permaculture, you have a ecology in which everything also check and balance everything else. And so, there is no command, but there is still control, but it is a control with no controller. So, the control is achieved by making sure the space. It is very good at check and balance. And this kind of space is exactly what an autonomous society is trying to strive to what is to make sure everything can check and balance everything else, first by extending and finally by integrating.

<日本語>

キーボードには「Control」キーがあり、「Command」キーの横には「Space」という大きなキーがあります。それらは異なるコントロールのあり方を体現しています。「Command」は人工的な手法によるコントロールを意味しています。一方、「Space」は、余白・空間によって抑制と均衡をもたらしてくれます。自然のエコシステムに倣って、持続可能な暮らしを送る「パーマカルチャー」のように"空間"を育み、あらゆるものの抑制と均衡を保つならば、「Command」はないが、コントロールすることができる。つまり、コントローラーのないコントロールです。空間そのものを整えることで、コントロールが達成されます。このことは相互抑制と均衡を保つのに非常に有効です。そしてこの種の空間こそが、自律的な社会をめざすものであり、拡張し、最終的に統合することで、あらゆるものが互いに抑制し、近郊を保つ状態を実現しようとするのです。

このキーボードの配列って意味があったんですね。

諏訪:

先ほどのオードリーさんの話を聞いて納得したのは、自然のコントロールって主体なきと言いながら、実は余白とかマージンとかスペースみたいなのが主体者として陰にいるんだなっていうのは、なるほどなと思いました。

牛久:

もちろんエネルギーであったり、CO₂の排出を抑える話であったりは常に研究課題になり続けている。 一方でそうではない、AIやそうではないロボットがブレイクスルーを起こして、またそれを再び省エネにしたり、カーボンフリーにしたり...そういうある種のバランスが起きている。 そういう意味で、まさに我々(サイエンティストの)の研究の方向性は、スペースキーに近いなって思いました。

諏訪:

どう自然のコントロールをテクノロジー的に社会実装していくかは、これから大きな問題だと思うんですけど、 ポイントはいくつかあるかなと思ってて。① エネルギーはあんまり使わない ②CO₂はできるだけ出せない ③みんなが使える・参加できる・コントロールに参加できるみたいな、いくつかのキーワードはあると思うんですけど、いかにテクノロジーで実装していくかっていうのは考えないといけないのかなって。

中間:

自然という漢字二文字。これは単なるNaturalではありません。自然(じねん)という読み方がある(仏教用語)。紹圭さん、この自然(しぜん)と自然(じねん)をどういうふうに融和させたり、あるいは区別して考えたりすることが、自然社会に向けて必要なのか、ヒントをいただけませんか。

松本:

Natureはやっぱり人間と対立的な置かれ方をしがち。 だけれども、自然(じねん)って言ったときには、人間がただ切り離されて独立して存在しているんじゃなくて、一部ではあるけれども、かけがえのない構成要素としてそこにある。そういう有り様を自然と呼んでいたんだと思うんですねInterbeing Societyというのが、私は結構こうしっくりくるなと。 それをまさに社会に実装しようとしているのが、オードリーさんの取り組みだと見ています。

オードリー:

There is very famous quote from the Taoist scripture that says "humanity follows the heaven and heaven follows the way, the Tao, but the Tao follows what is as 自然, which is the same 2 words to kanji that we're talking about here. The "interbeing" is very interesting, because interbeing is also a way just to say interbecoming. There is no difference between saying that our relation or this we has its own in her subjective "being", but that is also like the becoming, right? So, there is no real difference between the two. If we analyze on what is naturally occurring. It is only when we say, oh, between this relationship, this is me and this is you do being and becoming start make a difference. So this non-duality I think is where we're point toward.

<日本語訳>

道教の経典にこんな有名な一説があります。

「人は地に法り 地は天に法り 天は道に法り 道は自然に法る」

Interbeingという考え方はとても興味深い。Interbecomingと言い換えることもできます。私たち"We"の関係性を主観的にbeingと言うのかbecomingと言うのか、本質的にはどちらでも違いはありませんが、もし自然に起きていることを分析するならば、「これが私であり これがあなたである」と関係性を認識するとき、初めて beingとbecomingの区別がつき始めます。この非二元性こそが 私たちが目指すべき姿だと考えています。

中間:

"Be"="ある"だということを考えると、今までは人間と自然の関係でやってきたわけですけれども、先ほどのハイパーみたいな話になってくると、今度は精神世界と、もう一つの世界として、テクノロジーの世界、これがこのBeingの世界に入ってくるっていうのも、ある意味、自然の広がりかなという気もするんですけど、そこのところはどうですか?

松本:

AIなら、AIと向き合ったときに、そこに何か精神を見出そうとする、人間としての私がいるということ。 そして実はそれを、私たちは何気なくやっている。 例えばお墓に行ったときに墓石の前で、何か報告をなんか喋ってる人がいるときに、「ああ、この人、石に何か喋ってて大丈夫かな」っていうふうには思わないと思うんです。「ああ、やっぱり何か亡くなった方に語りかけてるんだな」と。 それは、そこに精神を見出している人がいるということですね。 だからそれはAIに向き合うときも同じなんだと思うんです。 そして、テレパシーや幽霊の出現と(SINIC理論では)書かれている。幽霊というのは目に見えない存在ですよね。目に見えない存在も、本当にそこに何かがあるようにして接するイマジネーションとか感覚が人間にあるということですし、またテレパシーというのもそれこそ、物理的には、決して接することのできないところにいる何かに対して、やっぱりそこに共感であったり、思いを届けようっていうような感覚を持ち、まあそこに何らかの精神を見出すって言ってもいいと思いますけど、それがものすごく大きな、人間の特徴なんだと思います。

市原えつこ氏の作品「デジタルシャーマンプロジェクト」

市原:

私はデジタルシャーマンプロジェクトという作品で、死者の意識を、死後に残せないかっていうことをやろうと思ったんですけど、今のテクノロジーでできることがどんどん広がっていって、例えば誰かの人格らしきものを残すってことも、全然今だったら想像つくじゃないですか。 音声合成もすごくしやすくなって、誰かの声でしゃべるAIもすごく解放されてきたので、もしかすると、2033年になったら、霊体が技術で実現可能になっていって、マジ霊体が残せるようになっているかもしれないなって、SINIC理論にそのよう記述があったということを信じて、もしかしたらそういうことが、今見たらとんでもない概念かもしれませんけども、あるのかもしれないという一抹の希望を無責任に投げておきます。

中間:

今のような話を聞いていると、やっぱりスペースという概念がますます大事になってくる。

牛久:

今までの情報化社会、最適化社会では、そこのゆとりがなかったんだろうなって思うわけですね。それは例えば中央集権的なコンピュータに依存するもの、中央集権的なAIに依存するものだったわけなんですけど、それぞれの人同士のコミュニケーションの間に入るAIであったり、それぞれの協調のために間を働くロボットであったりが出てきているっていうのが、ある種それぞれの自然としての今までの物理的な拘束を受けながら、人同士が何かやりとりをしているってときにできなかったものをどんどん今できるようにしていける時代に入りつつあるのが、この自律社会から自然社会に向けた準備をする今の時期なのかなと思うわけです。やっぱりそこはテクノロジーがないと、今までのような自然の中では自然(じねん)を発生させることができなかったっていうことなんじゃないかなと、AIの研究者の一人としては思います。

諏訪:

テクノロジーの方向としては、今の牛久さんの話からの続きでいくと、 AIの持っている世界観をちゃんと知っておかないと、それを道具として見たときには使いこなせないですし、うまい活用ができないんじゃないかなっていうのは、そっちの方向じゃないのかなっていうのも思いました。

松本:

ここからバシッと自律社会が始まりますということではなくて、グラデーションです。同じこの瞬間にもう自律社会に入っている人も、自然社会の言葉をしゃべっている人もいれば、まだ情報化社会の言葉にとどまっている人もいる。 でもそのときに、「彼らは古い人なんだ。置いていこう」ではなくて、どうちぎれずに、ズルズルっとみんなでちょっとずつ進んでいけるか、名詞としてラベルを貼ってしまって分断を起こしてしまうような、これまで私たちがずっと繰り返してきた罠を乗り越えていけるかという知恵だと思うので、そこに気をつけて。

市原:

未来の価値観って、だいたい今の基準からすると不気味だったり、受け入れられないようなものもあるかもしれないんですけど、まあそれも含めてて適応進化していかないとなという気持ちだけ残しておきます。

牛久:

AIやロボットも含めたこれからのテクノロジーの力によって、自然(しぜん)と自然(じねん)の見分けが再びつかなくなることが、これから先行われるべき方向性なのかなと、今日のお話を聞いていて思いました。

諏訪:

自然社会で1ついるなと思ったのは、テクノロジーとのコネクトもそうなんですけど、全員参加、全員コネクトする、全員テクノロジー使えるとか、 全員が触れられるみたいなことがキーワードとして浮かびました。

オードリー:

Important to realize that the industrialisation which is the black line, it is like a downward hill, is like driving downhill. It's just very easy to accelerate, very difficult to stop. Even though we are supposedly at the bottom of optimization society and going upward to the autonomous society, we need to understand there are other places that's not Japan that are already accelerating toward a Cliff. If the society goes so polarized, so chaotic that people cannot be autonomous anymore, it's like accelerating off a Cliff that is of course very fast, even faster, but then the steering wheel loses its function. So I think the role that we here in Japan in the Expo is to show that we can be the steering wheel. That by building the steering wheels to steer away from this super accelerating super intelligence singularity and into what SINIC theory say is a more autonomous natural society. We're saving the rest of the world from falling off a Cliff and showing a positive vision. Because without a positive vision, there is no positive action. Thank you.

<日本語>

工業社会という黒い線が下り坂のように見えるのは、まるで下り坂を運転しているようなものだ。加速するのは非常に簡単ですが、止めるのは非常に難しい。現在 底である最適化社会に立っていっていて、自律社会へ向かって登っているところですが、日本以外の地域では既に下り坂に差し掛かって加速しているところがある点を押さえておく必要があります。社会が二極化し混沌として 自律性が失われるなら、それは加速しながら崖から飛び降りるようなものです。当然ながらその速度はどんどん増していき、ハンドルは機能しなくなります。だからこそ 万博で居合わせた私たちが果たすべき役割は、私たちがハンドルとなり得ることを示すことなのです。そのハンドルを構築することで、この超加速するシンギュラリティ(技術的特異点)から逃れ、SINIC理論が提唱する自律的で自然な社会へと舵を切る。そうすることで世界が崖から転落するのを防ぎ、前向きなビジョンを示すことができるのです。なぜなら、前向きなビジョンなくして前向きな行動は生まれないからです。

中間:

おっしゃっていただいたように、今、急坂を降りてきたところかもしれない。それで今、皆さんで登っていこうとしている。 人間の生き方もそうだけれども、それを支えていくテクノロジー・サイエンス。みんなが動員されて「ケア」というのが、これからますます大事になるんだろうなというふうに感じます。 自然社会への道筋はこれからです。 キックオフです。 みんなで一緒に未来つくっていきましょう。 未来を創造していきましょう。 今日はどうもありがとうございました。

イベントの模様は、世界的ビジネス誌WIREDでも取り上げられています。詳細は以下のリンクをチェック!

■オードリー・タンらが議論、「SINIC理論」を通して浮き彫りになった"自然社会"の輪郭 | WIRED.jp