We are Shaping the Future! 私たちが手繰り寄せる未来ストーリー

あなたは、どんな未来を思い描くでしょうか?

進化するテクノロジー、変わり続ける社会、そして深まる環境課題。AIやロボットが人間の仕事を担う時代が現実のものとなり、私たちはどのように生き、どんな社会を築いていくのかを問われています。

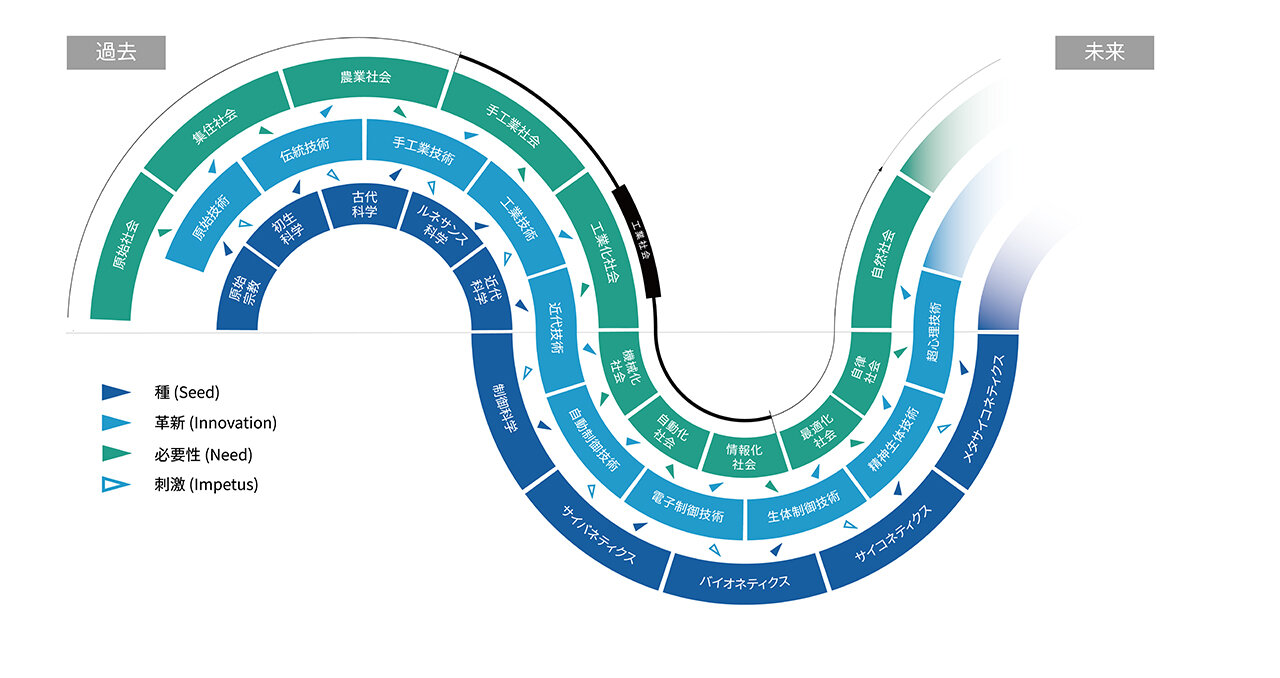

1970年にオムロン創業者・立石一真らが発表した未来予測理論「SINIC理論」では、2025年を「自律社会の元年」と位置付け、2033年以降を「自然社会」への移行期間と定義しています。

この理論をもとに、ヒューマンルネッサンス研究所 主催、オムロン株式会社、NPO法人ミラツクの共催により、多様な専門家や実践者が集まり、未来社会について議論を深める場が設けられました。

2023年の会議に続き、第2回目の開催となった今回は、「自律社会」に加えて、次なる未来社会像である「自然社会」が議論の中心に据えられました。科学・技術・社会の交点に立ち、よりよい未来の可能性を探るために、企業、自治体、アカデミアから約150名が集結。その半数が初参加者であり、この取り組みが広がりを見せていることが伺えます。

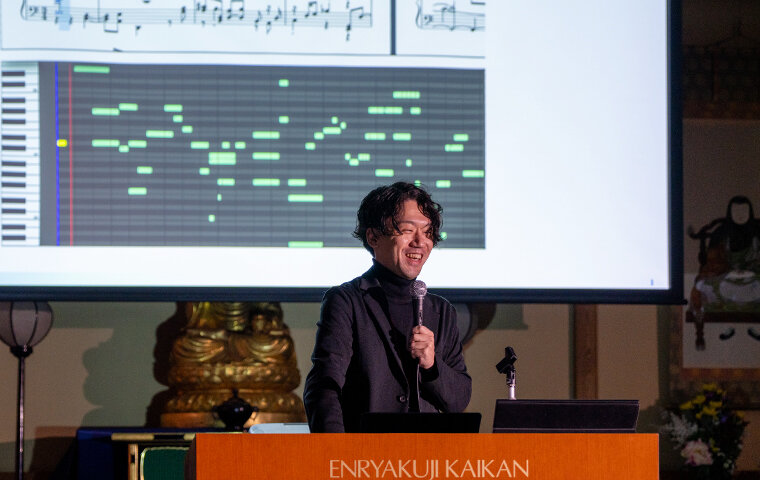

パフォーマンス&トーク 「未来音楽の探求」大黒 達也氏

パフォーマンス&トーク 「未来音楽の探求」大黒 達也氏

会議は、比叡山延暦寺の今出川行戒氏が「一隅を照らす」という最澄の教えを紹介し、一人ひとりが社会の中で光を放つことの大切さを説くところから始まりました。

オープニングアクトでは、東京大学の大黒達也准教授が登壇。AIによる音楽生成技術を披露し、機械が創造性を持つ未来の可能性について参加者と共に考察しました。

その後、オムロン 代表取締役 執行役員副社長 CTOの宮田喜一郎が未来予測とその実践を通じて社会に新しい価値を創出する重要性や、多様な"知"が集い、実践に向けた議論を行う「比叡山未来会議」の意義について語りました。

基調講演 「自然社会と生環境構築の未来」 松田 法子氏

基調講演 「自然社会と生環境構築の未来」 松田 法子氏

基調講演では、京都府立大学大学院の松田法子准教授が登壇され、「生環境構築」の概念を通じて、人間が築いてきた環境の歴史と地球の動的変化との関係についての考察が共有されました。現代社会が直面する都市環境の脆弱性を指摘し、建築と地球環境の関係を再考し、より持続可能な生環境の構築が必要であることが示され、持続可能な未来に向けた地球との新たな関係を模索する視点について問いかけました。

パネル対談(1) 「自律社会から自然社会へのBridgingと生環境の構築」

パネル対談(1) 「自律社会から自然社会へのBridgingと生環境の構築」

自律社会から自然社会へのBridgingと生環境の構築をテーマにした最初のパネル対談では、京都府立大学大学院の松田法子准教授、宇沢国際学館の占部まり氏、石見銀山群言堂グループ代表の松場忠氏、建築家の土谷貞雄氏が登壇。持続可能な地域再生や環境保護、建築、医療、観光など、それぞれの分野での先進的な取り組み、実践例を紹介し、未来の社会デザインに向けた議論が行われ、自律社会と自然社会の間をつなぐための実践的なアプローチが提案されました。

パネル対談(2) 「自律社会の近未来デザイン」

パネル対談(2) 「自律社会の近未来デザイン」

次のパネル対談では、未来のビジョンを描くだけではなく、それを社会実装するための具体的なステップも議論されました。カリモク家具取締役副社長の加藤洋氏、ADX代表取締役の安齋好太郎氏、VUILD代表取締役CEOの秋吉浩気氏、オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社で森林資源をテーマにした新規事業創出に挑んでいる宮田俊太朗によるパネルディスカッションでは、森林資源の活用、持続可能な家具製造、デジタル技術と環境保全の両立など、多様な視点から自律社会のあり方や事業展開のヒントが話し合われました。よりよい未来創出に向け、企業の枠を超えて連携し、新たな価値を生み出そうと取り組む姿勢が印象的でした。

それぞれのパネル対談の後には、参加者が数人ずつグループに分かれ、具体的な課題とその解決策について話し合うワークショップも行われました。会場のあちらこちらで実践的なアイデアが出し合われ、「これからの社会に必要なデザインとは何か?」などを探りました。

株式会社ヒューマンルネッサンス研究所 代表取締役社長 立石郁雄

株式会社ヒューマンルネッサンス研究所 代表取締役社長 立石郁雄

クロージングでは、ヒューマンルネッサンス研究所 代表取締役社長の立石郁雄が1日の議論を総括した後、次のようなメッセージを残しました。

「未来は私たち自身が創り上げるものです。今日比叡山に集ったことで、多くの深い議論とエネルギーが生まれました。比叡山未来会議は始まりに過ぎません。各々が得意分野を生かし、情熱をもって具体的に実践することが重要です。未来を共に創る仲間として、これからも対話を深め、実践的な行動を続けていきましょう。」

オムロンは、これからも未来を共に創る仲間と共に、さまざまな時間軸で未来を見ながら、よりよい社会創出に向けた挑戦を続けていきます。