オムロンの歴史は、創業者・立石一真の情熱と志からはじまります。一真は、1933年、大阪で立石電機製作所を創業。継電器や自動制御装置の製造販売を開始し、現在まで続くオムロンの礎を築きました。1945年に戦災を逃れるために疎開した京都に本社を移転して以来、戦後の混乱を乗り越え、その後、オートメーション市場を開拓するなどして社業を拡大させました。

当時、企業経営において最も重要なことは会社のバックボーンとなる経営理念を持つことだと考えていた一真は、1956年に出席した経済同友会総会で「経営者の社会的責任の自覚と実践」と題した所見に触れ、「企業は社会に奉仕するためにある」という考えに至りました。そこから「企業の公器性」を経営のバックボーンとするべきと考え、1959年に社憲「われわれの働きで われわれの生活を向上し よりよい社会をつくりましょう」を制定しました。

一真は社憲に、2つの意味を込めたと言われています。1つは「事業を通じて社会の発展に貢献する」という企業の公器性です。そして、もう1つは、「自らが社会を変える先駆けとなる」という決意です。社憲を定めたことで全社に一体感が生まれ、その後の飛躍的な成長につながりました。

立石一真は「オムロンがベンチャー企業として、事業を通じてよりよい社会をつくるには、ソーシャルニーズを世に先駆けて創造することが不可欠になる。そのためには未来をみる羅針盤が必要だ」と考え、自ら未来研究を行い、理論を構築しました。そして、1970年、独自の未来予測理論である「SINIC(サイニック)理論」を第二回未来学世界大会で発表しました。SINIC(サイニック)とは、Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolutionの略で「イノベーション(技術革新)の円環論的展開」を意味します。パソコンやインターネットも存在しなかった高度経済成長のまっただ中に発表されたこの理論は、当時の近未来として情報化社会の出現、さらに21世紀前半までの社会シナリオを描き出しています。

オムロンはこの理論を元に、社会に対し常に先進的な提案をしてきました。今もなお、経営の羅針盤として、長期ビジョンを策定する際の未来社会の予測などに役立てています。

様々な世界初・日本初のイノベーションを生み出すことで成長を遂げたオムロンは、1980年代ごろから事業規模の拡大やグローバル化の進展に伴う課題に直面することになります。一真の後を継いだオムロンの経営陣はこの課題解決に向け、もう一度創業の原点に立ち返り、ベンチャー精神を発揮して、グローバルに持続的な成長を続けていくための仕組みづくりに向け、経営の舵を切りました。

その一つ目が、「企業理念」の制定です。全社員が、自律して創業以来のDNAである「ソーシャルニーズの創造」と「チャレンジ精神」を発揮するための精神的な拠り所として、社憲を礎とした企業理念体系を1990年に導入しました。企業理念制定以降も、オムロンがベンチャー企業として成長し続けるため、時代に適応できるよう企業理念も都度、改定・最適化を実施し、全世界の社員が拠り所となる求心力を高め続けています。

二つ目が、長期ビジョンの策定です。一真が示したSINIC理論を経営の羅針盤として「未来から現在を見直す」というバックキャスト手法を本格的に導入し、1990年には初の長期ビジョンを策定しました。これは、未来社会のありたい姿から逆算して現在の行動を定める革新的な発想で、短期的な課題解決に留まらない未来志向の経営を可能にしました。

三つ目が、企業理念を軸とした未来志向のチーム経営を支えるガバナンスの進化です。1990年代以降、オムロンは時代の変化や経営の進化に合わせて、段階的にガバナンスの体制を構築し続けています。現在では、2015年に改訂した企業理念とともに設定した「経営のスタンス」に則り、「長期ビジョンを掲げ、事業を通じて社会課題を解決すること」、「真のグローバル企業を目指し、公正かつ透明性の高い経営を実現すること」、「すべてのステークホルダーと責任ある対話を行い、強固な信頼関係を構築すること」を掲げ、企業理念の実践を通じた持続的な企業価値の向上を目指しています。 (図1:参照)

「企業理念」

変わることのない、

わたしたちの判断や行動の拠り所であり、

求心力であり、発展の原動力。

「経営のスタンス」

私たちは、「企業は社会の公器である」

との基本的考えのもと、

企業理念の実践を通じて、

持続的な企業価値の向上を目指します。

SINIC理論が描いたシナリオでは、いまの私たちは「最適化社会」から「自律社会」へと移行する大きな時代の変換点を迎えています。世界は、甚大化・頻発化する自然災害、超高齢社会への突入、経済格差の拡大、地政学リスクの高まりなど、不確実で、これまでに経験したことのない多くの社会変化に直面しています。そして、社会・科学・技術の変化はかつてないスピードで加速し、複雑性も増しています。

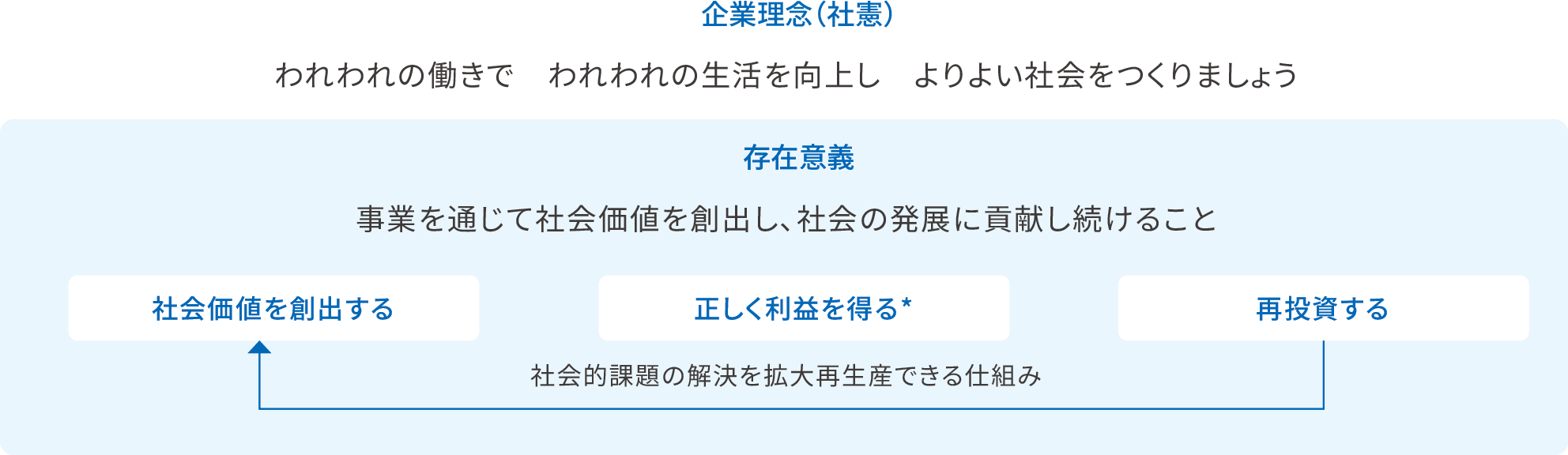

そのような状況の中でも、今後もオムロンがオムロンらしくあり続けるために、2021年、自社の存在意義を「事業を通じて社会価値を創出し、社会の発展に貢献し続けること」と再定義しました。 (図2:参照)

オムロンは、これからも自社の存在意義を果たしていくために、企業理念を軸として、変化に柔軟に対応しながら社会的課題を捉え、社会価値を創出すると同時に、社会価値を経済価値に変えることで、企業価値を最大化していくことを目指していきます。

※ 正しく利益を得るとは、自社の利益のみを優先するのではなく、社会的責任(安心安全な製品・サービスの品質確保、

カーボンニュートラルの実現、人権尊重など)を果たすことを前提とした企業活動により適切な利益を得ること

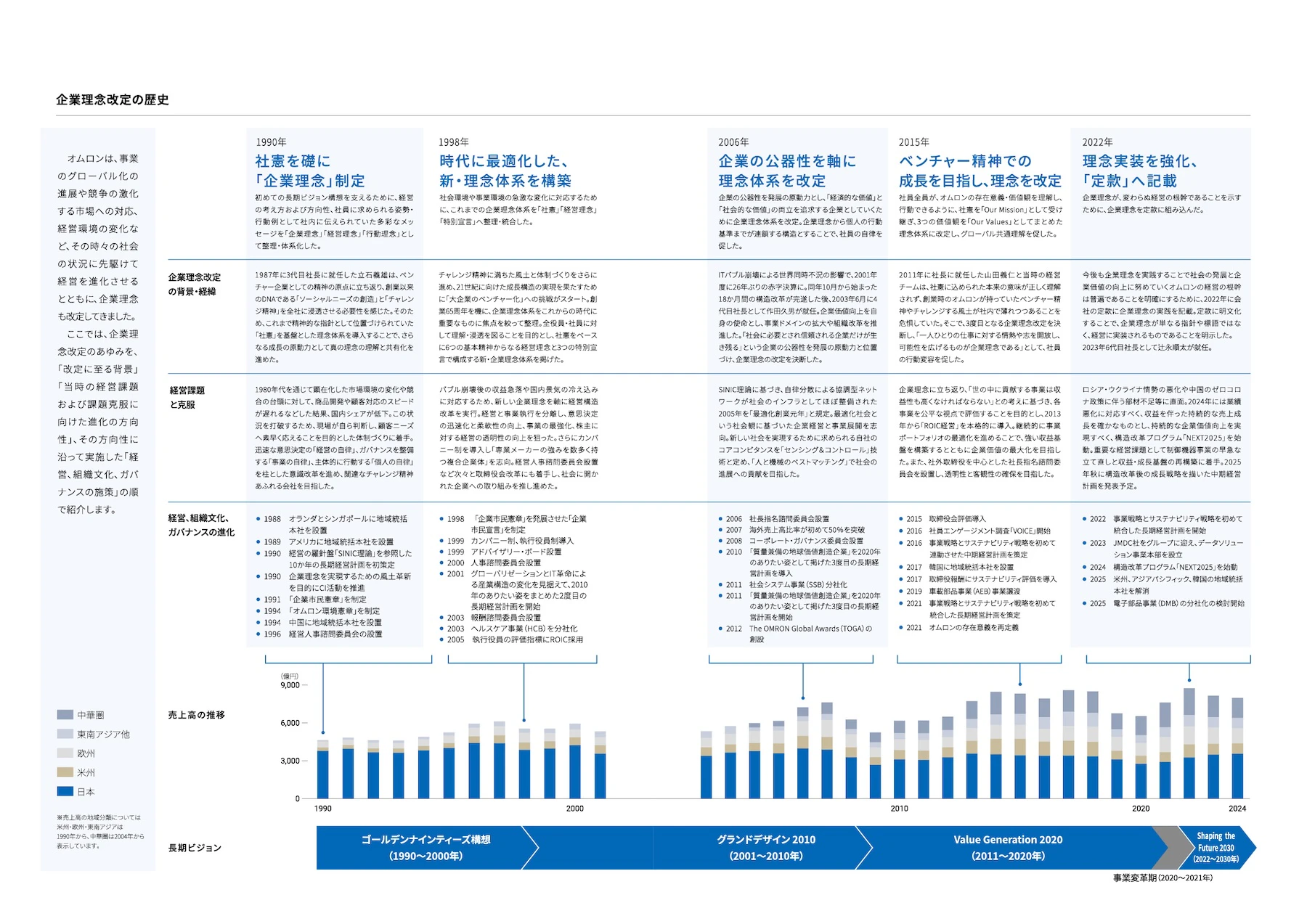

オムロンは、事業のグローバル化の進展や競争の激化する市場への対応、経営環境の変化など、その時々の社会の状況に先駆けて経営を進化させるとともに、企業理念も改定してきました。

ここでは、企業理念改定のあゆみを、「改定に至る背景」「当時の経営課題および課題克服に向けた進化の方向性」、その方向性に沿って実施した「経営、組織文化、ガバナンスの施策」の順で紹介します。

オムロンは、事業のグローバル化の進展や競争の激化する市場への対応、経営環境の変化など、その時々の社会の状況に先駆けて経営を進化させるとともに、企業理念も改定してきました。

ここでは、企業理念改定のあゆみを、「改定に至る背景」「当時の経営課題および課題克服に向けた進化の方向性」、その方向性に沿って実施した「経営、組織文化、ガバナンスの施策」の順で紹介します。

初めての長期ビジョン構想を支えるために、経営の考え方および方向性、社員に求められる姿勢・行動例として社内に伝えられていた多彩なメッセージを「企業理念」「経営理念」「行動理念」として整理・体系化した。

企業理念改定の背景・経緯

1987年に3代目社長に就任した立石義雄は、ベンチャー企業としての精神の原点に立ち返り、創業以来のDNAである「ソーシャルニーズの創造」と「チャレンジ精神」を全社に浸透させる必要性を感じた。そのため、これまで精神的な指針として位置づけられていた「社憲」を基盤とした理念体系を導入することで、さらなる成長の原動力として真の理念の理解と共有化を進めた。

経営課題と克服

1980年代を通じて顕在化した市場環境の変化や競合の台頭に対して、商品開発や顧客対応のスピードが遅れるなどした結果、国内シェアが低下。この状況を打破するため、現場が自ら判断し、顧客ニーズへ素早く応えることを目的とした体制づくりに着手。迅速な意思決定の「経営の自律」、ガバナンスを整備する「事業の自律」、主体的に行動する「個人の自律」を柱とした意識改革を進め、闊達なチャレンジ精神あふれる会社を目指した。

経営、組織文化、ガバナンスの進化

社会環境や事業環境の急激な変化に対応するために、これまでの企業理念体系を「社憲」「経営理念」「特別宣言」へ整理・統合した。

企業理念改定の背景・経緯

チャレンジ精神に満ちた風土と体制づくりをさらに進め、21世紀に向けた成長構造の実現を果たすために「大企業のベンチャー化」への挑戦がスタート。創業65周年を機に、企業理念体系をこれからの時代に重要なものに焦点を絞って整理。全役員・社員に対して理解・浸透を図ることを目的とし、社憲をベースに6つの基本精神からなる経営理念と3つの特別宣言で構成する新・企業理念体系を掲げた。

経営課題と克服

バブル崩壊後の収益急落や国内景気の冷え込みに対応するため、新しい企業理念を軸に経営構造改革を実行。経営と事業執行を分離し、意思決定の迅速化と柔軟性の向上、事業の最強化、株主に対する経営の透明性の向上を狙った。さらにカンパニー制を導入し「専業メーカーの強みを数多く持つ複合企業体」を志向。経営人事諮問委員会設置など次々と取締役会改革にも着手し、社会に開かれた企業への取り組みを推し進めた。

経営、組織文化、ガバナンスの進化

企業の公器性を発展の原動力とし、「経済的な価値」と「社会的な価値」の両立を追求する企業としていくために企業理念体系を改定。企業理念から個人の行動基準までが連鎖する構造とすることで、社員の自律を促した。

企業理念改定の背景・経緯

ITバブル崩壊による世界同時不況の影響で、2001年度に26年ぶりの赤字決算に。同年10月から始まった18か月間の構造改革が完遂した後、2003年6月に4代目社長として作田久男が就任。企業価値向上を自身の使命とし、事業ドメインの拡大や組織改革を推進した。「社会に必要とされ信頼される企業だけが生き残る」という企業の公器性を発展の原動力と位置づけ、企業理念の改定を決断した。

経営課題と克服

SINIC理論に基づき、自律分散による協調型ネットワークが社会のインフラとしてほぼ整備された2005年を「最適化創業元年」と規定。最適化社会という社会観に基づいた企業経営と事業展開を志向。新しい社会を実現するために求められる自社のコアコンピタンスを「センシング&コントロール」技術と定め、「人と機械のベストマッチング」で社会の進展への貢献を目指した。

経営、組織文化、ガバナンスの進化

社員全員が、オムロンの存在意義・価値観を理解し、行動できるように、社憲を「Our Mission」として受け継ぎ、3つの価値観を「Our Values」としてまとめた理念体系に改定し、グローバル共通理解を促した。

企業理念改定の背景・経緯

2011年に社長に就任した山田義仁と当時の経営チームは、社憲に込められた本来の意味が正しく理解されず、創業時のオムロンが持っていたベンチャー精神やチャレンジする風土が社内で薄れつつあることを危惧していた。そこで、3度目となる企業理念改定を決断し、「一人ひとりの仕事に対する情熱や志を開放し、可能性を広げるものが企業理念である」として、社員の行動変容を促した。

経営課題と克服

企業理念に立ち返り、「世の中に貢献する事業は収益性も高くなければならない」との考えに基づき、各事業を公平な視点で評価することを目的とし、2013年から「ROIC経営」を本格的に導入。継続的に事業ポートフォリオの最適化を進めることで、強い収益基盤を構築するとともに企業価値の最大化を目指した。また、社外取締役を中心とした社長指名諮問委員会を設置し、透明性と客観性の確保を目指した。

経営、組織文化、ガバナンスの進化

企業理念が、変わらぬ経営の根幹であることを示すために、企業理念を定款に組み込んだ。

企業理念改定の背景・経緯

今後も企業理念を実践することで社会の発展と企業価値の向上に努めていくオムロンの経営の根幹は普遍であることを明確にするために、2022年に会社の定款に企業理念の実践を記載。定款に明文化することで、企業理念が単なる指針や標語ではなく、経営に実装されるものであることを明示した。2023年6代目社長として辻永順太が就任。

経営課題と克服

ロシア・ウクライナ情勢の悪化や中国のゼロコロナ政策に伴う部材不足等に直面。2024年には業績悪化に対応すべく、収益を伴った持続的な売上成長を確かなものとし、持続的な企業価値向上を実現すべく、構造改革プログラム「NEXT2025」を始動。重要な経営課題として制御機器事業の早急な立て直しと収益・成長基盤の再構築に着手。2025年秋に構造改革後の成長戦略を描いた中期経営計画を発表予定。

経営、組織文化、ガバナンスの進化