技術・知財本部は、オムロングループのR&D部門として、コア技術「センシング&コントロール+Think」を進化させ、社会的課題を解決する“ソーシャルニーズの創造”へと繋げる取り組みを推進しています。24年度は、SF2030で掲げた3つの社会的課題「カーボンニュートラルの実現」「デジタル化社会の実現」「健康寿命の延伸」の達成に向け、事業との連携を強め研究開発に取り組みました。とくに制御機器事業の成長牽引に向け、測距センサの高精度化、外観検査のユーザビリティ向上、自律走行ロボット(AMR)の運用管理支援などの技術開発に取り組みました。また、社会システム事業ではパワーコンディショナーの更なる小型化、ヘルスケア事業では血圧計や心電計の高精度化などモノの強みを磨き込む技術開発に取り組みました。

一方、構造改革プログラム「NEXT2025」では、中国経済の変調などによる業績悪化という厳しい現実を受け、これまで確立してきたフォアキャストとバックキャストの両輪での技術経営をさらに進化・加速させる必要性が明確となりました。そのため、技術・知財本部が中心となり、技術戦略と事業戦略との連結を強める取り組みを開始しました。この過程で明らかになったのは、顧客起点への回帰や開発生産性の向上など、オムロンの存在意義であるソーシャルニーズの創造における本質的な経営課題です。

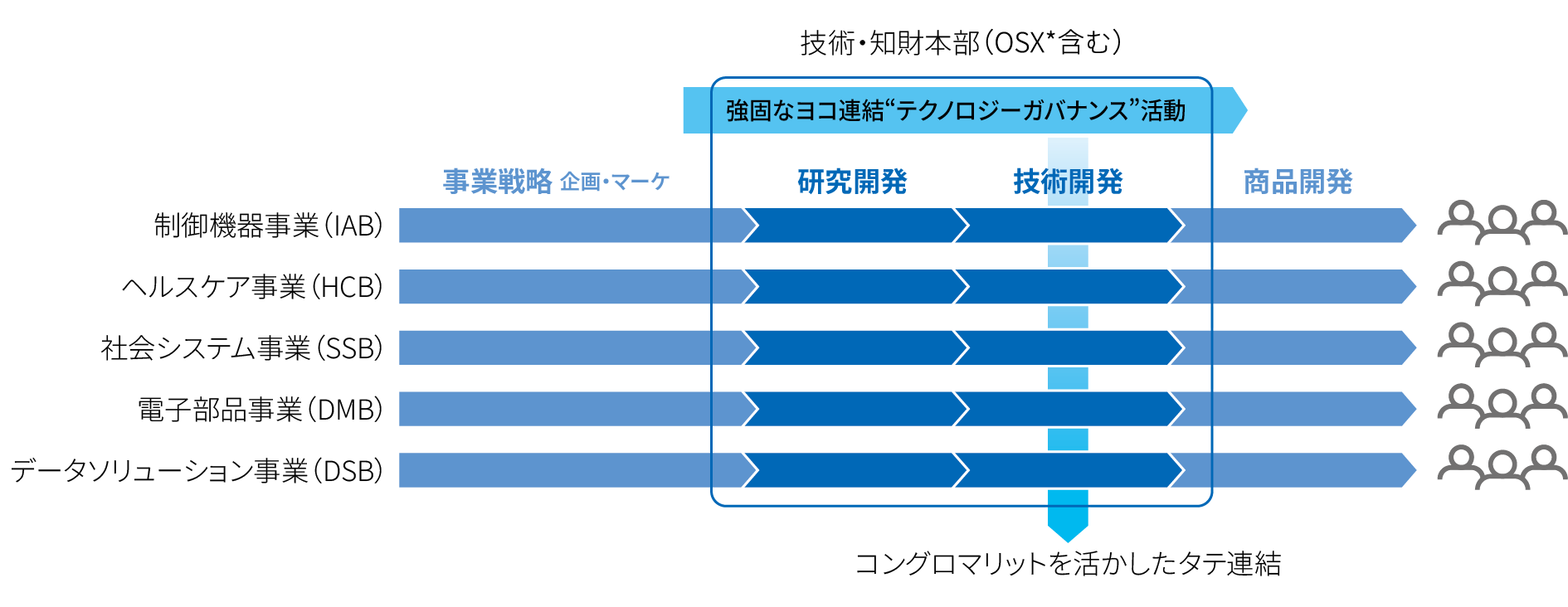

これらの経営課題を解決するため、オムロングループの技術経営における課題の設定から、研究開発の各フェーズ(技術探索から製品化まで)を改革し、開発生産性向上を目指す全社横断の「テクノロジーガバナンス活動」を立ち上げました。また、この活動の中には、ソーシャルニーズの創造をさらに拡充していくために、オムロングループが中長期で取り組むべきコア技術について、注力技術領域の再構築に取り組んでいます。この活動の結果として、戦略的なR&D投資、人的資源の強化、先行技術投資の具体的な実行をすでに始めています。このテクノロジーガバナンス活動を通じて、事業戦略と密接に連携したフォアキャストとバックキャストの成長プランニングの両輪により「モノ(ハードウェア)」の競争力の徹底的な磨き込みとその強みを生かし現場データをソリューションに変えて提供する「モノ+サービス」事業の強化に向け着実に前進しています。

ここでは、コア技術の再強化により持続的成長を実現するテクノロジーガバナンス活動について、その内容と進捗を説明します。

「NEXT2025」での事業運営体制の見直しや構造改革を通じて、オムロングループの技術経営に関する重要課題として、次の3つを設定しました。(表1参照)

研究開発投資の分散による事業競争力の低下

多くの事業に研究開発投資が分散した結果、売り上げと利益を支える事業の競争力が鈍化している

将来成長を担う先行投資の不足

現在の研究開発投資の約7割が既存事業の商品開発に偏っており、将来の成長を支える先行投資が不足している

研究開発人財の戦略的強化の不足

全社的に重要な技術領域を事業と連動して磨き続ける体制整備が不足しており、それに連動する形として、研究開発人財の獲得・育成が戦略的に行われていない

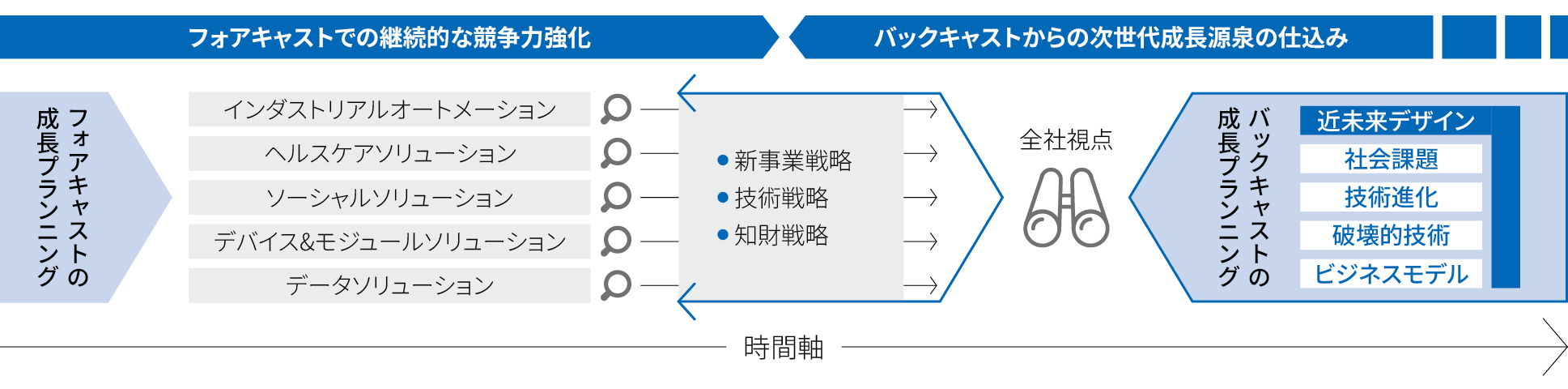

これらの課題を解決するため、オムロンの事業創造プロセスとして確立してきた技術経営のさらなる進化に取り組みました(図1参照)。

フォアキャストの視点からは、継続的な競争力強化を実現するとともに、バックキャストの視点からは次世代の成長の源泉を確立し新たなソーシャルニーズを創造し続ける技術経営へと進化させる取り組みを進めています。その実現には、強い意思決定と素早い変化対応が必要であり、オムロングループとして全社視点での研究開発の投資判断の仕組みと研究開発の進化が不可欠です。そこで立ち上げたのがオムロングループとして研究開発の各フェーズ(技術探索から製品化まで)を改革し開発生産性向上を目指す「テクノロジーガバナンス活動」です(図2参照)。この活動は、事業と密に連結することで、複数の事業ドメインを持つコングロマリットなオムロングループの事業特性を活かす技術を特定し、競争の激しい市場の中で技術による差異化で勝ち抜くためのものです。

※ オムロン サイニックエックス社(OSX)

テクノロジーガバナンス活動では、事業創造に要する時間やコストといった研究開発投資に対して生み出す顧客価値を、オムロングループの「戦う力」を示す『開発生産性』として定義しました。これを競合に打ち勝つレベルに高めることをKFS(Key Factor for Success)と位置づけ、達成に向けたKPI(Key Performance Indicator)の策定を進めています(図3参照)。

KFS

経営判断

戦略の質

実行の質

稼働量・率

人財の質

特に、研究開発の生産性を向上させる上で、研究開発の各フェーズ(技術開発の段階)の改革を開始しました。この取り組みは、経営陣、各事業部門、そして技術・知財本部の連携を強化し、フェーズごとに顧客価値を起点とした視点で効率的な研究開発を促進することを目的としています。

具体的には、フォアキャスト及びバックキャスト視点での研究開発を、事業部門と技術・知財本部がそれぞれ独立して行うのではなく、共通の経営方針の下で統合的に進めます。そのため、研究開発を、経営の意思を反映した将来像の設定による科学的・学術的価値の探究フェーズから、顧客価値を届けるための商品・サービス開発のフェーズまでを一貫した研究開発のパイプラインとして再構築しました。

この一貫した研究開発のパイプラインにより、フォアキャストとバックキャストの両視点を連携させ市場変化に迅速に対応し競争力を高める研究開発の各フェーズにおけるプロセスを構築しています。このように24年度に立ち上げたテクノロジーガバナンス活動により、技術・知財本部が中心となり、事業部門と連携し「モノ(ハードウェア)」の競争力の徹底的な磨き込みとその強みを生かし現場データをソリューションに変えて提供する「モノ+サービス」事業に向けた研究開発を実行する基盤整備を加速しています。

2025年度は、戦略的な研究開発活動と事業の連結強化、並びに次の先行投資領域を定めるために複数の施策に注力しています。具体的には、中長期の事業戦略を踏まえ、事業部門と技術・知財本部が一体となって、将来必要となる技術を抽出し、技術開発と事業への実装等を加速させるために各技術戦略に落とし込んでいます。また、バックキャストの視点からも事業の延長では探索しづらい新たな技術の獲得も検討し、オムロングループのコア技術の体系をアップデートしています。

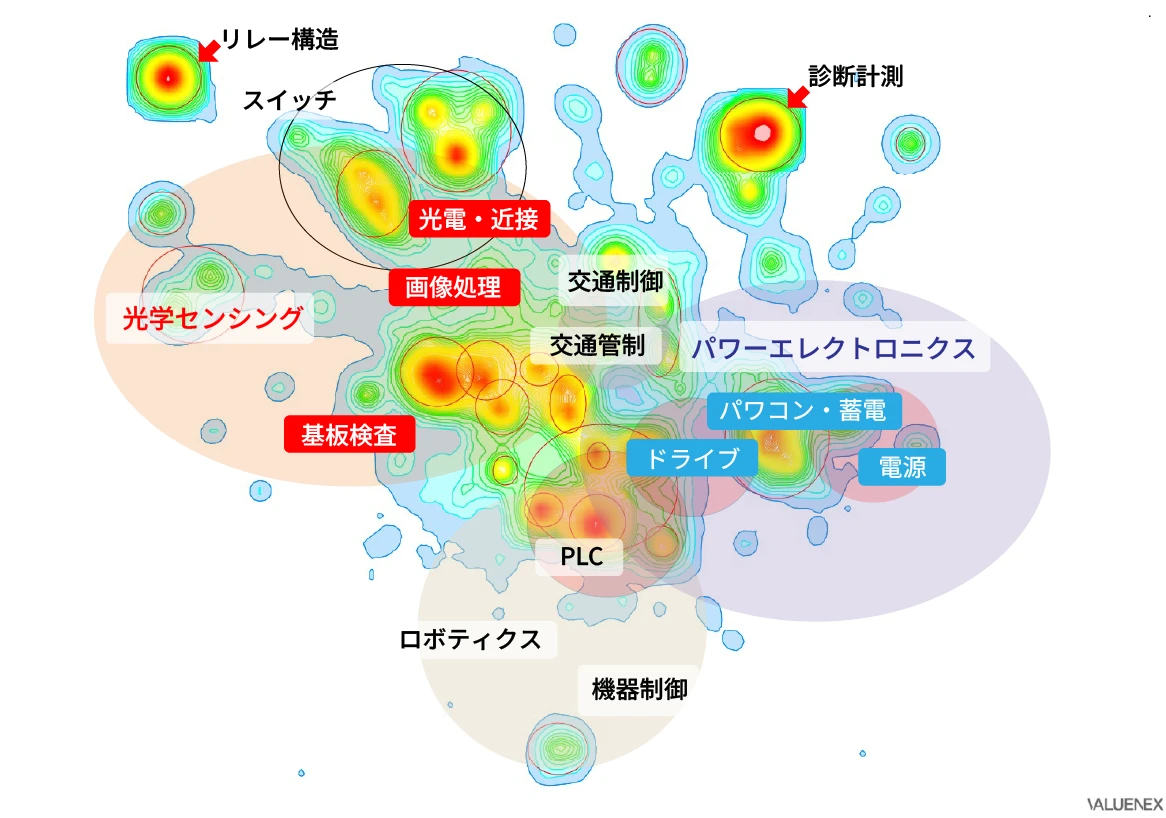

技術戦略のアップデートについては、知財・無形資産の定量的な分析も活用しています。オムロンはこれまで、社会的課題を解決する多くの技術・商品・サービスを創出してきた結果、独自の知財・無形資産が蓄積されています。オムロンが保有している知財・無形資産の俯瞰的な分析から、全社の約60ある事業ユニットにおいて、パワーエレクトロニクス領域や光学センシング領域をはじめとした技術領域が全体の5%から10%と集中しており、かつ複数の事業ユニットに跨って蓄積が進んでいることが明らかになりました(図4参照)。

※ VALUENEX社の提供する俯瞰解析ツール「VALUENEX Radar」にて当社で作成

これらの現状を踏まえ、フォアキャストとバックキャストの両視点での価値創出に向け、コア技術「センシング&コントロール+Think」における技術戦略のアップデートを進めています。既存事業からのフォアキャストに基づく強いモノ作りを実現するための技術の進化と、バックキャストからは大規模AI・データ活用などの技術の進化やモノの非連続な進化を生む先端研究から事業の成長を実現する技術群を設定し戦略的に強化していきます。

フォアキャストとバックキャストの両視点での技術戦略のもと、知財・無形資産の定量的な分析により、短期的な競争力強化と中長期の成長基盤構築を同時に進め、オムロンの持続的な価値創出の加速に取り組んでいます。

このような考えを基に実行を開始したのが電力の変換、制御を行うパワーエレクトロニクス領域の強化です。オムロンは、「カーボンニュートラルの実現」をSF2030で取り組む社会的課題として位置付けており、太陽光発電用のパワーコンディショナーやEVと連携した蓄電システムの開発を進めています。これらの機器の高効率化や小型化を支えるパワーエレクトロニクス領域の技術について、知財・無形資産を、オムロンは長年にわたり蓄積しています。そして、このパワーエレクトロニクス領域は、パワーコンディショナーや蓄電システムにとどまらず、ファクトリーオートメーション(FA)分野の汎用電源やサーボドライブなどにも応用されており、オムロンが展開する複数事業にまたがって技術の強みが活かせる技術領域です。また、パワーエレクトロニクス領域の関連市場においては、エネルギー管理、スマート工場、電動モビリティなどで成長が見込まれ、とくに蓄電システム市場は約10%/年の成長率を示しています。そして、環境規制の強化や環境意識の高まりを踏まえ、高効率電力変換技術への需要は今後さらに拡大すると予想されます。

オムロンでは既に保有する太陽光発電システム、電力制御システム、産業用電源、産業用サーボドライブなどのパワーエレクトロニクス領域の事業において、市場成長率を上回る事業成長を目指しています。

このような考えから、早期に戦略を実行するため、2025年5月12日付のリリースにおいて、パワーエレクトロニクス領域への注力を表明しました。

※ 詳細はCEOメッセージをご覧ください

競争優位性を維持するためには、より小型で高効率なモノでの強みを発揮していく必要があります。そのため、小型化・高効率化に向けた次世代半導体活用、高速スイッチング回路、熱設計技術など、複数の先端技術の開発が不可欠です。加えて、エネルギーマネジメントにおいてはIoT技術やAI技術によるデータ解析と連動し、さまざまな機器や電力システムへの対応範囲拡大に向けた回路設計技術、分散化・自律化に向けた制御技術へと進化させていくことが求められます。このような最先端技術の活用やDX化を複数の事業と密接に連携しながら実装していきます。10月に新設したパワーエレクトロニクスセンタでは、パワーエレクトロニクス領域における研究開発パイプラインを統括し、技術の探索から製品化・サービス化まで一貫して開発生産性を高めていきます。

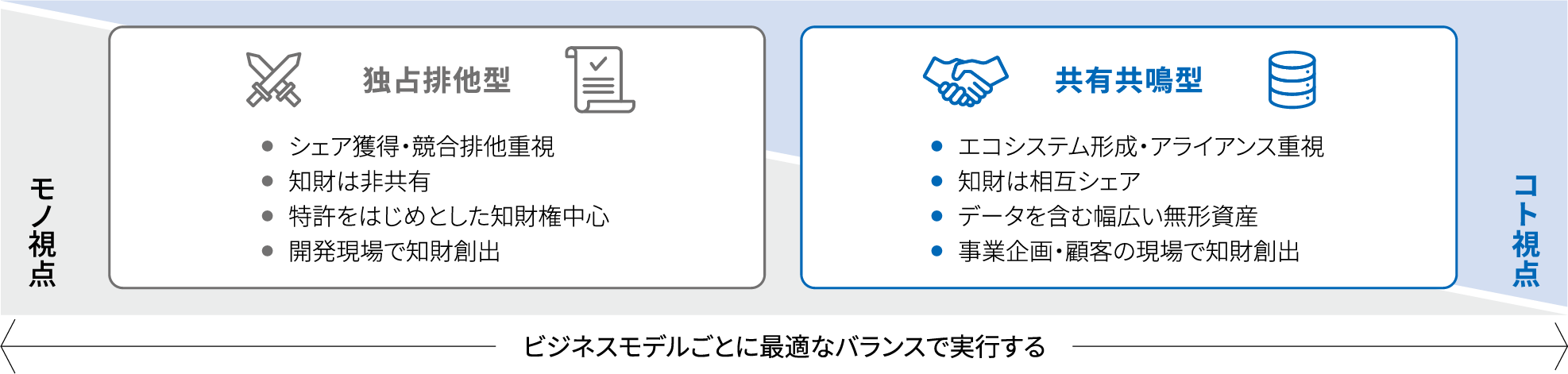

また、知財・無形資産の取り組みにおいては、オムロンでは「独占排他型」と「共有共鳴型」の両利きの知財活動を推進しています(図5参照)。

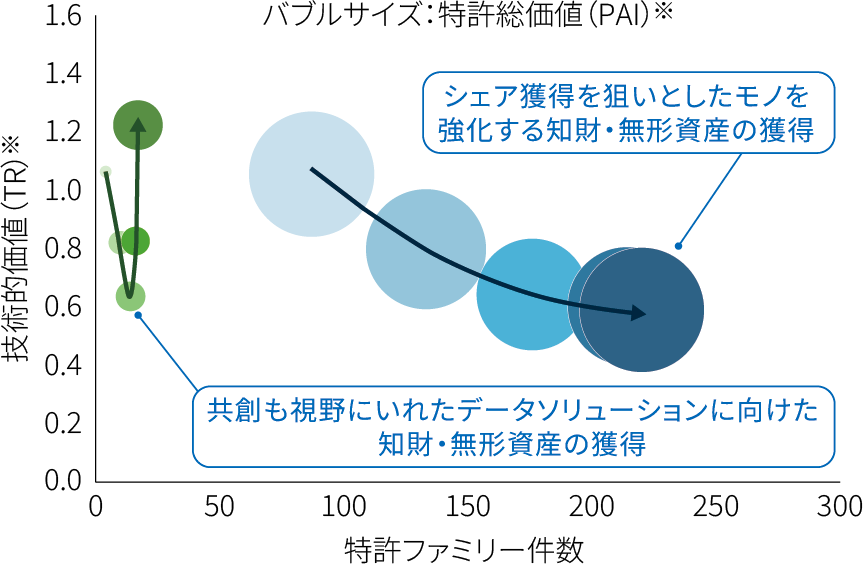

これは、技術やノウハウを自社の競争優位性として確保する一方で、業界全体の発展に資する形で共有・標準化を図るという、二つのアプローチを併せ持つものです。パワーエレクトロニクス領域においても、オムロンはすでに数百件規模の特許およびノウハウを保有しており、「モノ(ハードウエア)」と「モノ+サービス」によるソリューションの両面から知財・無形資産のポートフォリオを可視化し、それぞれの事業特性に応じた強化を進めています(図6参照)。

※ LexisNexis社の提供する特許分析ツールLexisNexis® Patent Sight+™にて当社で作成した直近5年の特許ポートフォリオ推移

※ PAI:Patent Asset Index™は、特許ポートフォリオの競合優位性・総価値を示す指標

※ TR:Technology Relevance™は、特許ファミリーの技術的価値を示す指標

モノの側面では、汎用電源や蓄電システムなどのハードウェア製品群を中心に、エネルギー効率や信頼性を高める技術の実装に対して権利化を進めています。「モノ+サービス」によるソリューションの側面では、これらの製品を支える制御アルゴリズムやデータによる遠隔監視・予兆保全などのソリューションを展開し顧客価値の最大化を図る領域において事業部門とともにビジネスモデルを先取りする権利化を進めています。これらの知財・無形資産を活用して、我々の製品やソリューションの差別化を図るとともに、事業価値を明確化することで、データソリューションでのオープン/クローズの境界を設計し、事業での共創も含めた事業拡大を目指しています。

このような両利きの知財活動を通じて、ビジネスモデルと強固に連結した戦略的出願により知財・無形資産の投資効率の向上に取り組むとともに、パワーエレクトロニクス領域での顧客価値の創造に貢献していきます。

このようにテクノロジーガバナンス活動を通じて、事業戦略と密接に連動したコア技術における重点領域の設定と成長に向けた技術戦略と知財戦略の実行を着実に進めています。「モノ(ハードウェア)」の競争力の徹底的な磨き込みを行い、その強みを生かし現場データをソリューションに変えて提供する「モノ+サービス」事業による持続的成長を、コア技術の再強化により実現していきます。

トピックス:科学的・学術的価値探索におけるオムロン サイニックエックスの取り組み

中長期視点で、成長に寄与する技術探索を実行するため、オムロン サイニックエックスでの取り組みも強化しています。自律社会における「人と機械の融和」を実現する“機械”の進化を研究開発の方向性の軸におき、「身体と五感を有するAIエージェントとしての“機械”の進化」を研究開発の旗として掲げ、研究を進めています。研究成果は積極的に対外発表し、国内外のトップカンファレンスでの発表や展示会等への出展を通じて、共創を推進しています。具体的には、24年度には、トップカンファレンスへの論文投稿は約40件、社外の大学、研究部門との共創数は新規で7件を開始し、継続中を含め共創テーマはおよそ20件にのぼっています。また、トップカンファレンスでの発表だけでなく、社会実装に向けた価値の確認と共創パートナーの探索のために7月に東京ビッグサイトで開催されたTECHNO-FRONTIER 2025に初出展しました。展示や発表を通じて得られたフィードバックから共創パートナー探索や社会実装に向けた具体的な対話を進めています。