We are Shaping the Future! 私たちが手繰り寄せる未来ストーリー

データ価値を最大化し、ビジネスモデルをアップデート

「機械にできることは機械に任せ、人間はより創造的な分野で活動を楽しむべきである」

オムロンは1933年の創業以来、創業者・立石一真氏が示したこの経営哲学の下、時代が求める"オートメーション"で、よりよい社会の実現を目指してきた。

そして今、新たな社会・経済への転換期であるこの時代を新たな市場と事業を創造する大きなチャンスと捉え、ビジネスモデルをアップデートし、新たな成長ステージに歩みを進めようとしている。

2030年をゴールとする長期ビジョン『Shaping the Future 2030(以下、SF2030)』を礎に現在進めている取り組みについて、同社の石原英貴氏、今江友和氏、伊藤卓也氏に話を聞いた。

オムロンの歴史は、1933年に創業者・立石一真氏が高精度のレントゲン撮影用タイマを開発したところから始まり、その後90年超にわたりさまざまな分野での自動化・省力化=オートメーションに挑戦し、社会課題の解決に貢献してきた。これまでのビジネスの中でオムロンが提供してきた価値の実装形態は、デバイスやコンポーネントといった"モノ"が中心。その視点を"コト"へと移し、"データを活用したソリューションビジネス"に進化させることが、オムロンの新たな成長に向けた、データソリューション事業本部のミッションであると石原氏は言う。

「モノ自体の価値からモノの利用を通じた課題解決、すなわち、ソリューションへと価値の重心がシフトしている現代社会では、その変化に応じてオムロン自身のビジネスモデルの進化も不可欠です。

オムロングループでは、ファクトリーオートメーションや電力などのエネルギーマネジメントの現場で膨大なデータを扱っています。また、2023年10月にオムロングループに加わったJMDC社はヘルスケア領域で多くのデータを保有しています。データソリューション事業本部は、JMDC社のデータマネジメント力とソリューション開発力、さらに幅広い領域のデータを組み合わせ、オムロンのビジネスモデルをアップデートさせるとともに、社会的課題の解決につながる次の成長事業を創造していく存在です」

石原英貴 氏 執行役員常務 データソリューション事業本部長 兼 イノベーション推進本部長

石原英貴 氏 執行役員常務 データソリューション事業本部長 兼 イノベーション推進本部長

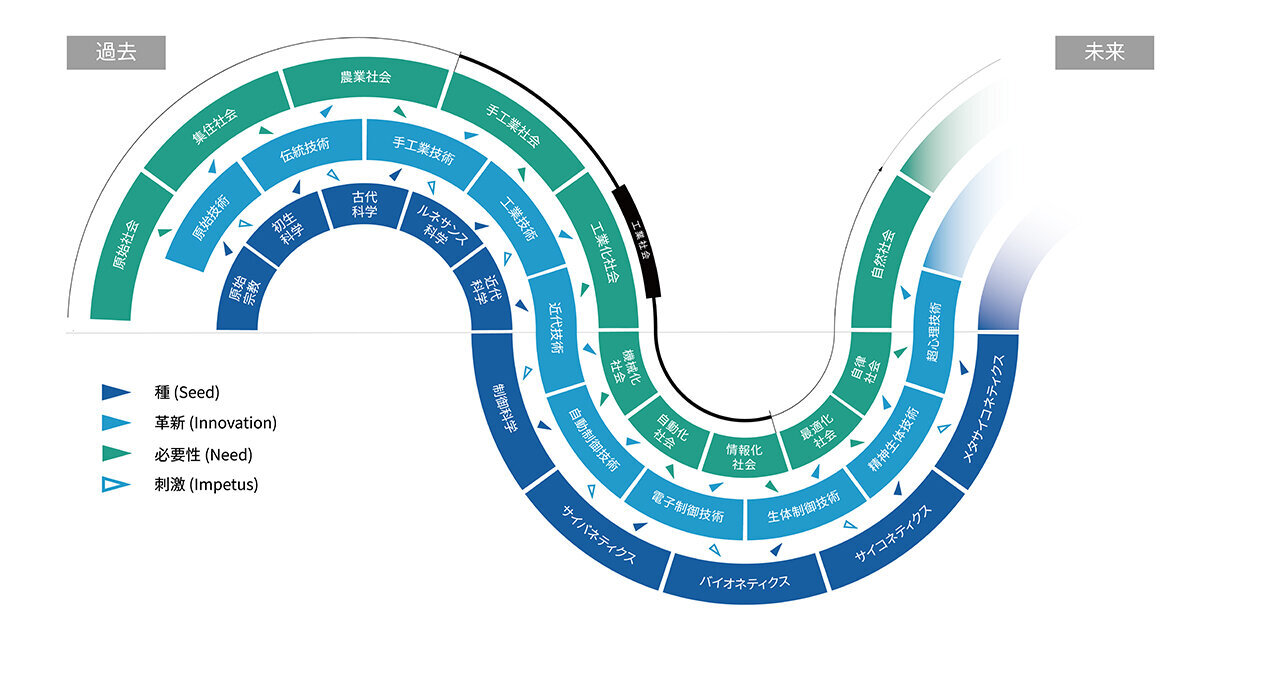

オムロンがデータソリューション事業を新たな成長戦略の柱に据えた背景および根拠にしているのが、創業者・立石一真氏らが1970年に国際未来学会で発表した『SINIC(サイニック)理論』だ。これは、「よりよい社会をつくるという理念に基づき、社会のニーズを先取りした経営をするためには、未来の社会を予測する必要がある」との考えから提唱された未来予測理論で、オムロンでは今もなお、このSINIC理論を経営の羅針盤にしていると石原氏は話す。

「SINICとは、"Seed-Innovation and Need-Impetus Cyclic evolution"の頭文字を取ったものです。新しい科学が新しい技術を生み、それが社会へのインパクトとなって社会の変貌を促し、一方で、社会のニーズが新しい技術の開発を促し、それが新しい科学への期待となる。この2つの方向が相互作用により、お互いが原因となり結果となって、社会が発展していくという理論です。パソコンもインターネットも存在しなかった高度経済成長のまっただ中に、当時の近未来として、情報化社会の出現、さらに21世紀前半までの社会シナリオを高い精度で描き出しているのには、私たちも大変驚かされます」

このSINIC理論において現在は、心の豊かさを重視する価値観と持続可能性の追求による成長を前提とした、"自律社会"に入っていくタイミング。モノの豊かさを重視する価値観と大量生産・大量消費による右肩上がりの成長を前提としたこれまでの社会からの転換期になると石原氏。

科学・技術・社会それぞれの円環的な相互関係から未来を予想するサイニック理論

科学・技術・社会それぞれの円環的な相互関係から未来を予想するサイニック理論

「オムロンが『SF2030』において目指しているのは、自律社会の実現です。その過程において、カーボンニュートラルの実現、デジタル化社会の実現、健康寿命の延伸という3つの社会的課題解決に貢献したいと考えています。

自律社会で求められるのは、代替、協働、融和を最適に組み合わせて人の能力を最大限に発揮させるオートメーションです。よって、オムロン自身のビジネスモデルも、人が活きるオートメーションにシフトさせていく必要があります。こうした考えから、当社の新たな成長の柱としてデータソリューション事業本部が発足。オムロンの既存の4つの事業である制御機器事業、ヘルスケア事業、社会システム事業、電子部品事業をつなぎ、社会的課題の解決と、顧客への提供価値のアップデート、そしてオムロンのさらなる成長を牽引する、変革ドライバーの役割を担っています」

データソリューション事業本部では、現在5つの事業で、SF2030で掲げている3つの社会的課題解決を目指している。今江氏がリードしているのが、データ活用ソリューション事業。"現場DX®"をデジタル化社会の実現に向けた社会的課題と捉え、現場から企業の競争力向上を目指すための支援サービスを提供している。

「多くの企業で経営・IT部門主導の下でのDXが進められ、一定の効果も見えつつありますが、現場に目を向けると、基幹システムではカバーできない現場固有の細かな定型業務、例えばエクセルでの集計やシステムへのデータ入力などが、膨大に残っているのが現実です。

現場DX®を進めるためには、現場の業務を熟知した現場の社員が自らITスキルを身につけ、業務改善を進めていくことが最善策ですが、簡単なことではありません。これは、グループ全体で60を越える事業を行っているオムロン自身も経験したことです。そこで、「どうしたらITに不慣れな現場の人でも、自らの業務をIT化できるだろうか?」という課題意識の下、現場における定型業務のIT化を支援する業務改善サービス『pengu(ペング)』を開発しました」

今江友和 氏 データソリューション事業本部 データ活用ソリューション事業部 事業部長

今江友和 氏 データソリューション事業本部 データ活用ソリューション事業部 事業部長

penguは、紙帳票などのデータ収集を効率化する『SUISUI OCR』、表計算ソフトでのデータ集計・加工業務を自動化する『SUISUI ETL』、データのダウンロードやアップロード、Web検索など、人が行うあらゆるPC作業を自動化する『SUISUI RPA』の3つのITツールが1セットになっており、それぞれのツールがワンストップに連携して業務を自動化する。いずれもプログラミング不要、アイコンで直感的に操作・設定できるうえ、マンツーマンの育成プログラム・サポートサービスも提供されているため、ITの専門知識がない人でも練習すれば使いこなせるようになる。

「オムロンでは、営業、生産管理、人事、経理など、部門を問わずpenguを導入し、現場DX®を進めています。また、製造業や物流業を中心とした企業様に導入いただいており、現場の事務作業の効率化、省力化に役立っているという声を多数いただいています。人手不足や高齢化といった社会的課題解決にも不可欠な現場DX®。今後もさらに多くの企業様にpenguをご紹介していきたいです」と今江氏。

また、データ活用ソリューション事業の展望についてこう続ける。

「デジタル化社会の実現に向けて私たちが最終的に目指しているのは、現場の社員が自らデータを活用して、新たな価値を生み出していくことです。今後は、『penguで業務を効率化しながら集めたデータをどう活用していくか』という観点で、オムロン全社横断型プロジェクトで取り組んできた生成AIの業務活用の進め方やプラットフォームを、製造業のお客さまにもご提供し、お客さまの企業価値を高める施策、継続的な支援につなげていきたいと考えています」

オムロンは、生成AIの効果的な活用も、企業成長の1つの鍵と捉えている。社員と経営が一体となって、生成AI活用に不可欠なガバナンスと体制、安心・安全な生成AIツールを開発し、全社横断型の生成AI活用推進プロジェクト「AIZAQ(アイザック)」が立ち上がったのが2023年9月。いまだ日本企業における生成AIの活用事例は多くない中、オムロンではすでに、生成AIの業務活用の可能性を数多く見いだしていると、プロジェクトをリードする伊藤氏は話す。

伊藤卓也 氏 イノベーション推進本部 DXビジネス革新センタ長

伊藤卓也 氏 イノベーション推進本部 DXビジネス革新センタ長

「AIZAQは、社員の自発的な参加を基盤としたプロジェクトで、業務の一環として参画できるものです。実際の業務における課題=テーマをユースケースに、1シーズン6カ月の活動期間の中で、AIを活用した解決方法についてチームで検証しています。チームは、業務に対する課題感や実現したい姿を持ってエントリーするテーマリーダー・メンバーと、生成AIに関する専門知識や知見を持つテクニカルアドバイザー・サポーターで構成。部署や職位をまたいで、全社横断型で構成しているところも特徴です。また、検証結果やその過程で得られた学びを横展開するナレッジシェアの機能にもこだわっており、部署を越えた学びの連鎖が広がっています。

これまでに取り組んだテーマの一例が、『Voice of Customers Analysis Project(顧客アンケートの分析プロジェクト)』です。狙いは、オムロンの製品やアプリケーションに寄せられるお客さまからの膨大なコメントを、生成AIを使って分析することで、お客さまのニーズを迅速に製品やサービスへ反映していくこと。これまでの検証を通じて、顧客の声を自動で分類するプロセスと、顧客の要望を対話式で掘り下げるプロセスに生成AIを活用することで、実業務に本格導入した際に、より短時間で質の高い分析ができるという期待効果が得られました」

この他にも、自社製品の輸出入の関税業務効率化、問い合わせ業務の効率化、意思決定プロセスの効率化など、多様なテーマで業務効率化や付加価値創出に向けた検証を進めているAIZAQ。今後オムロンは、AIZAQを通じて得た生成AIの効果的な活用方法のナレッジを、penguなどとの連携を通じて、オムロンのお客さまに提供できるサービスに成長させていきたいと考えている。

データソリューション事業本部を中心に、全社を挙げて、新たな成長の柱となる新規事業の創造と、グループ全体の事業トランスフォーメーションに注力しているオムロン。これまで進めてきた業界横断型のデータ活用ソリューション、生成AIソリューションの知見をもとに、今後はさらに、業界や課題別のソリューションサービスまで幅広く展開していくという。人が活きるオートメーションで社会全体の豊かさと自分らしさの追求が両立する自律社会の実現を目指していくオムロンの今後に、注目したい。

本記事は、日経BPの許可により日経ビジネス電子版2025年3月31日-4月30日に掲載した広告を転載したものです。

Ⓒ Nikkei Business Publications, Inc.