We are Shaping the Future! 私たちが手繰り寄せる未来ストーリー

「VUCA」ともいわれる、変化が激しく、複雑で、予測が難しい現代社会。オムロンでは、創業者の立石一真らが提唱し、1970年に国際未来学会で発表した未来予測理論「SINIC理論」に基づき、2025年が「自律社会」が始まる年であると考えています。自律社会とは、心の豊かさを重視する価値観と持続可能性の追求による成長を前提とした社会のこと。これまでのモノの豊かさを重視する価値観と大量生産・大量消費による右肩上がりの成長を前提とした社会から、まさに転換しているのです。このような、新旧の価値観がぶつかり、多様な社会的課題が噴出する時代だからでしょうか。昨今、未来についてディストピアのように語られている場面も多々あります。

世界的にも不確実性の高い世の中ですが、世に先駆けて新たな価値観を創造し続ける"ソーシャルニーズの創造"を企業理念に掲げ、実践してきているオムロンにとっては、まさに存在意義を発揮するチャンスでもあります。SINIC理論で定義する自律社会が始まる2025年を目前に、2024年11月、来る近未来への理解を深める場として、グループ内シンクタンクのヒューマンルネッサンス研究所(以下、HRI)が主催で、社内勉強会を開催しました。当日は、会場・オンラインを含め、参加社員はグループ内から1000人以上にものぼり、オムロン社員の未来をつくっていくことへの関心度の高さ、未来を切り開いていく力強さと明るさがあふれた場となりました。

代表取締役 執行役員副社長 兼 CTO 宮田喜一郎

HRI代表取締役社長 立石郁雄

勉強会では、冒頭に代表取締役 執行役員副社長 兼 CTOの宮田喜一郎がオムロンにとって未来を予測する意味や観点について説明。その後、HRI代表取締役社長の立石郁雄と、HRI エグゼクティブ・フェローの中間真一が、SINIC理論の生まれた背景や、これまでの実践内容、自律社会のコンセプト等について講演。自律社会の成立要件や、予兆トピックスなど、近未来デザインのヒントとなる内容を紹介しました。具体的な内容は以下に抜粋してご紹介します。

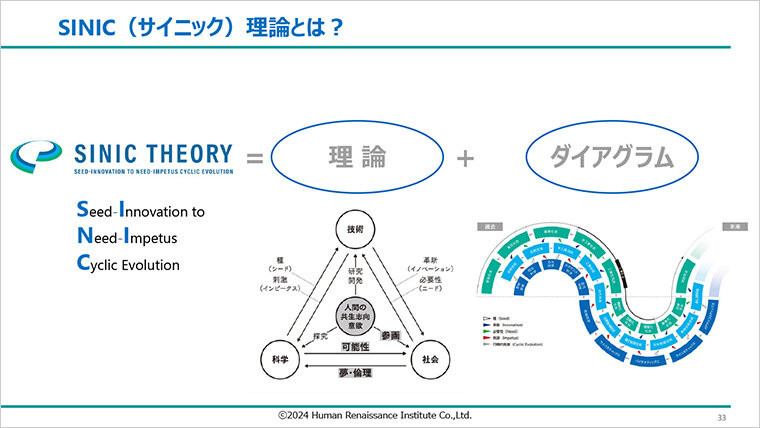

SINIC理論は、人類の歴史が始まった有史以来、人と社会がどう発展してきたかというのを紐解き、今後、未来にどう展開をしていくのか、発展をしていくのか、という未来予想図を描いたオムロン独自の理論です。パソコンやインターネットも存在しなかった高度経済成長のまっただ中に発表されたこの理論は、情報化社会の出現など、21世紀前半までの社会シナリオを、高い精度で描き出しています。

SINIC理論概念(勉強会資料より、以下同じ)

SINIC理論概念(勉強会資料より、以下同じ)

"Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic evolution"の頭文字を取ったSINICは、科学・技術・社会が相互に影響を与え合いながら発展していくということを意味しています。科学が技術のタネになり、技術が社会の革新を促すとともに、社会から技術の必要性を発し、技術が科学の刺激となるという、科学・技術・社会の三者間の相互作用を、人間の共生志向意欲がエンジンとなって、円環的に進化を加速させていくということを基本構造としたフレームワークです。

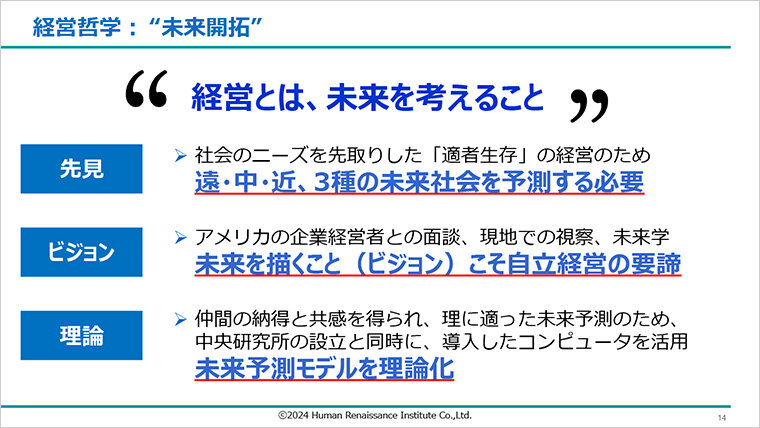

オムロンの普遍の理念が、1959年に制定された社憲「われわれのはたらきで、われわれの生活を向上し、よりよい社会をつくりましょう」。創業者はこの社憲に二つの想いを込めました。一つ目は、「事業を通じて社会の発展に貢献する」という企業の公器性。そして二つ目は、「自らが社会を変えるさきがけとなる」という決意です。よりよい社会は待っていてもやってきません。誰かがチャレンジしてこそ新たな価値が生み出される。その誰かにオムロンがならなければならない、という意志や決意が込められています。その実践には、社会のニーズを先取る必要があるという適者生存の考え、遠・中・近の3種の時間軸で未来社会を予測する必要性から、SINIC理論が誕生したのです。

創業者、立石一真が大切にした経営哲学

創業者、立石一真が大切にした経営哲学

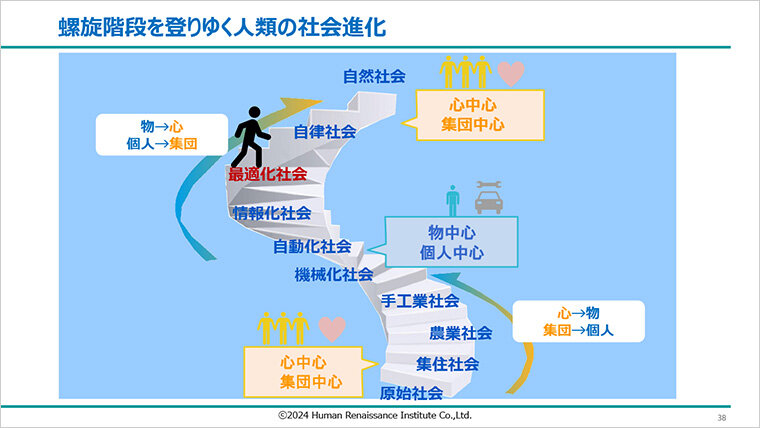

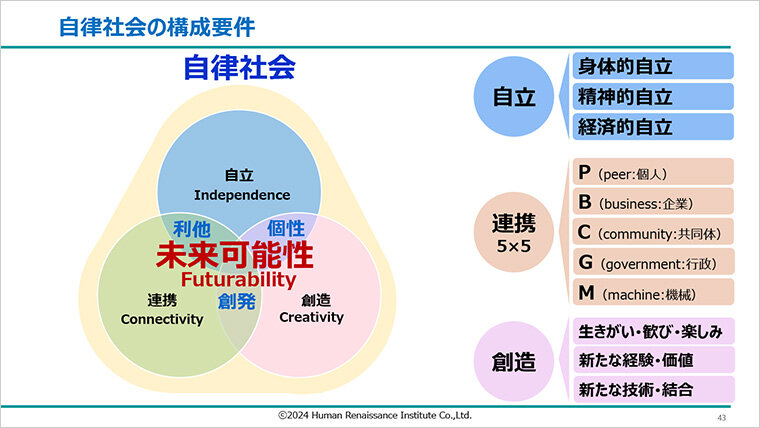

心の豊かさが重要視され、個人から集団中心へと価値観が変化していく「自律社会」。自らの思うように生きることが結果として社会に調和し、よりよい社会への価値創出に貢献する社会と定義しています。

HRIエグゼクティブ・フェロー 中間真一

HRIエグゼクティブ・フェロー 中間真一

価値観循環によるスパイラルする人類の社会進化図

自律社会の構成要件

勉強会後の参加者アンケートでは、99%が勉強会の継続を希望し、「未来をより前向きに捉えられるようになった」「もっとディスカッションをする時間が欲しかった」など、今後のアクションにつなげていく声が多数みられました。

2022年から開始した長期ビジョン「Shaping the Future 2030」の中で、オムロンが捉えるべき社会的課題を「カーボンニュートラルの実現」「デジタル化社会の実現」「健康寿命の延伸」の3つに設定しています。今回の勉強会によって、社員の近未来、自律社会に対する解像度がさらに高まりました。オムロンはこれからも、企業理念に基づき、よりよい自律社会づくりに貢献するイノベーション、商品やサービスを創出することで、企業価値を向上していきます。