We are Shaping the Future! 私たちが手繰り寄せる未来ストーリー

2020年代の社会を、私たちはどう生きるべきか

2021年1月25日、オンラインイベント『OMRON Human Renaissance vol.1』が開催されました。人の創造性や可能性を高め、人と機械の「融和」の世界実現を目指すオムロンが、未来創造に向けた問いを発信し、皆さん共にありたい姿を考えるイベントです。「人と社会とテクノロジーのルネッサンス」をテーマに、第1部では「After GAFAとSINIC理論」「SINIC理論について」と題した2つのプレゼンテーション、第2部ではゲストによるクロストークが行われました。その概要をご紹介します。

「After GAFA」をテーマにプレゼンテーションを行ったのが、株式会社インフォバーン代表取締役CVOの小林弘人氏。「ワイヤード」や「ギズモード・ジャパン」などを立ち上げてきたメディアの先駆者小林氏は、現在を「新しい時代への移行期であり、その実態は失われたものの再生、つまりルネッサンス」と位置づけます。

移行は既に始まっていて、GAFAに代表されるプラットフォーム全盛時代以降に向けた動きが加速している。これを象徴するのが「Web3.0」、ブロックチェーンによる分散型で改ざん不能、信頼できるWebの誕生です。GAFAのような一極集中システムは政治的にも倫理的にも疑義が生じている、そのため次の分散型システムへの転換が模索されている。シェアリング・エコノミーにおいても、ギグワーカーの労働力を搾取するようなマッチングサービスのみではなくプラットフォーム・コーポラティズム(※1)の運動が起きている。個人情報は自己主権型IDとして扱われ、誰もが自分のデータを自分で運用する試みが海外では国家レベルで試案されている。

そして小林氏は「再生型社会」についても定義をしています。地球への環境負荷を考え経済は循環型へと移行し、エシカルサプライチェーン(※2)が構築される。新たな社会ではブランドの価値は製品・サービスの質のみではなく「エシカルであるかどうか」で評価されるようになる。産業革命以降につくられた近代の枠組みを脱して新しい世界へ......。そんな流れが明らかになりつつあるというのです。

では、その先に控えている未来とは? あくまで一例として、消費地に工場を建て、現地の人を採用してモノづくりに取り組む「工業の地産地消」、ブラックボックス化した製造プロセスを改めて自分で追体験する「リバース・エクスペリエンス」、買い物した商品を包装せず客に持ち帰らせる「包まないスーパー」などのキーワードを小林氏は提示。中央集権型とレイヤーで共存する多極分散型構造が成立し、その社会での働き方は自立協働型になるとプレゼンを締めくくりました。

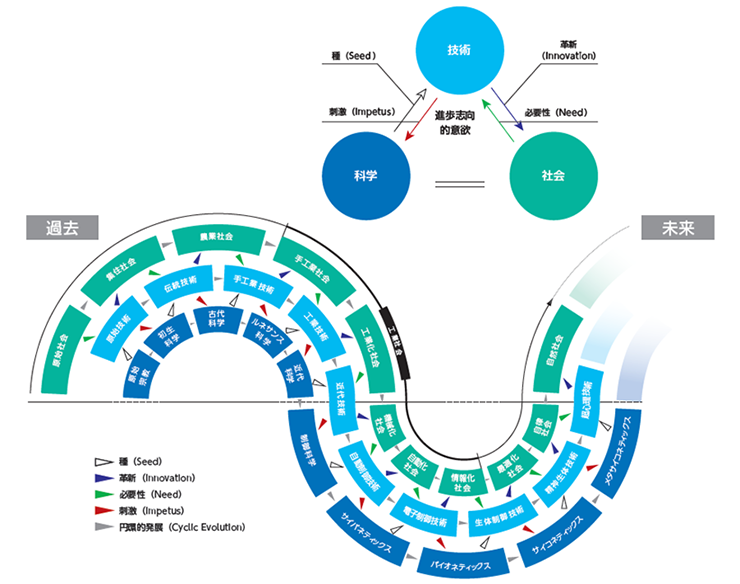

続いてヒューマンルネッサンス研究所の中間氏が、1970年にオムロンが提唱した未来予測理論「SINIC理論」に基づく未来図についてのプレゼンを行って第1部を終了し、第2部の新たに2名のゲストを招いたディスカッションへと続きました。

※1:個人間の出資で展開する生活協同組合型のシェアサービス

※2:環境面、社会面のいずれにおいてもエシカル(倫理的な)サプライチェーン

SINIC理論

SINIC理論

ディスカッションは、FabCafe MTRLの通称"弁慶氏"をモデレーターに迎え、第1部プレゼンテーターの2人に、メディアアーティストの市原えつこ氏とオムロン サイニックエックス株式会社代表取締役の諏訪正樹氏を加えて行われました。

ディスカッションの口火を切ったのは市原氏。今後の社会のあり様を「ハイパーな原始社会」と表現し、SINIC理論との親和性から話を切り出しました。市原氏はハイパーな原始社会を、SINIC理論の最適化社会以降に対応する概念と語ります。生産性や効率を追求するこれまでの社会から、人間としての新しい生き方や自己実現が重視される社会への転換を予言します。

これを受けて小林氏は、既にハイパーな原始的状況が見え始めていると語り、SINIC理論が説く『らせん構造』の仕組みや考え方への共感を表明します。

続いて弁慶氏は諏訪氏に、テクノロジー開発における新たなチャレンジについて問いかけました。これを受けて諏訪氏は「人類史上初めて、人類が人類以外の知性と共存する社会が到来する」「さらにはテクノロジー進化による機械と人の融和(一体化)も加速していく社会が到来する」という点に言及しました。例えば、人類で初めて100メートル走で9秒を切るのはパラリンピック選手だとの予想を述べた上で、このようにある側面では機械と人が一体化していく未来社会をどう享受していくかということ自体が「新たなチャレンジ」そのものであると述べました。一方では、機械と一体化することにより人間が弱体化することをSINIC理論では課題提起していると指摘します。機械が人に与えるプラス面とマイナス面、相反する影響を踏まえた上で、機械と人の調和を図るオムロンの姿勢を訴求しました。

オムロンの創業者、立石一真はかつて「機械にできることは機械に任せ、人間はより創造的な分野で活動を楽しむべきである」と述べました。ではテクノロジーの進化により人間観はどう変わっていくのでしょうか。

この問いかけに市原氏は、中間氏がSINIC理論の解説で述べた「人と機械の融和」に関心を示します。市原氏はデジタルシャーマン・プロジェクトにおいて、亡くなった方の身体的特徴や会話内容をインプットし、死後49日間にわたって故人の家族が一緒に過ごせる家庭用ロボットを創作しました。このようなロボットは西欧では気味悪がられるけれども、日本では自然に受け入れられる。この日本人特有の精神性を、SINIC理論でいわれる精神生体技術と関連付けて捉えます。これを受けて中間氏は、ARやVRを入り口として、精神生体技術や超心理技術実現の兆しが見え始めていると語りました。

技術の進歩が新たな時間を生み出す可能性に触れたのが小林氏。テクノロジーの進化は、人が自由に使える時間を増やしてくれる。そのとき問われるのが、余剰時間の使い方であり、そこに人の一番の価値が表象される。人の時間の使い方にはAIに予測不能な非効率さがあり、それこそが人の特長であると、小林氏は指摘しました。

弁慶氏から投げかけられたこの問いに対して、諏訪氏は「急がば廻れ」を機械は理解できないと答えます。非効率を単なる「非」効率と切り捨てず、非効率さえも受け入れる点に人間らしさが表れるというのです。

中間氏が説いたのは、教育の重要性です。激変し続ける今後の社会においては、生きている間に大きな変化が立て続けに起こる。そんな時代を生き抜くために人は、生涯にわたって学び続ける必要があるのです。

市原氏は「人間が本来は奇妙な生き物であること」を認めるべきだと主張します。さらに人間の感情や欲求が可視化され、それに価値が付加されたときに新しい枠組みが構想されること、それこそがSINIC理論が予言する未来の世界像であり、そんな未来への希望をアピールしました。

最後に小林氏は、何ごとにおいても意味を与えるのが人間の役割であり、これだけはAIには代替できないこと、その意味を見つけるために欠かせないのが好奇心と想像力だと締めくくりました。