技術ナレッジのグローバル共有化の仕組み構築と活用

- 情報化システム

- ナレッジマネジメント

オムロンのファクトリーオートメーション事業では、顧客における製造現場課題に、グローバルに展開するエンジニアが技術的なソリューションを提供し、効果的な解決策を実現することで、顧客への価値提供の向上を行っている。さらなる加速のため、これまで個々のエンジニアあるいは各担当拠点に留まっていた技術ナレッジをグローバルに共有、活用するシステムを構築した。

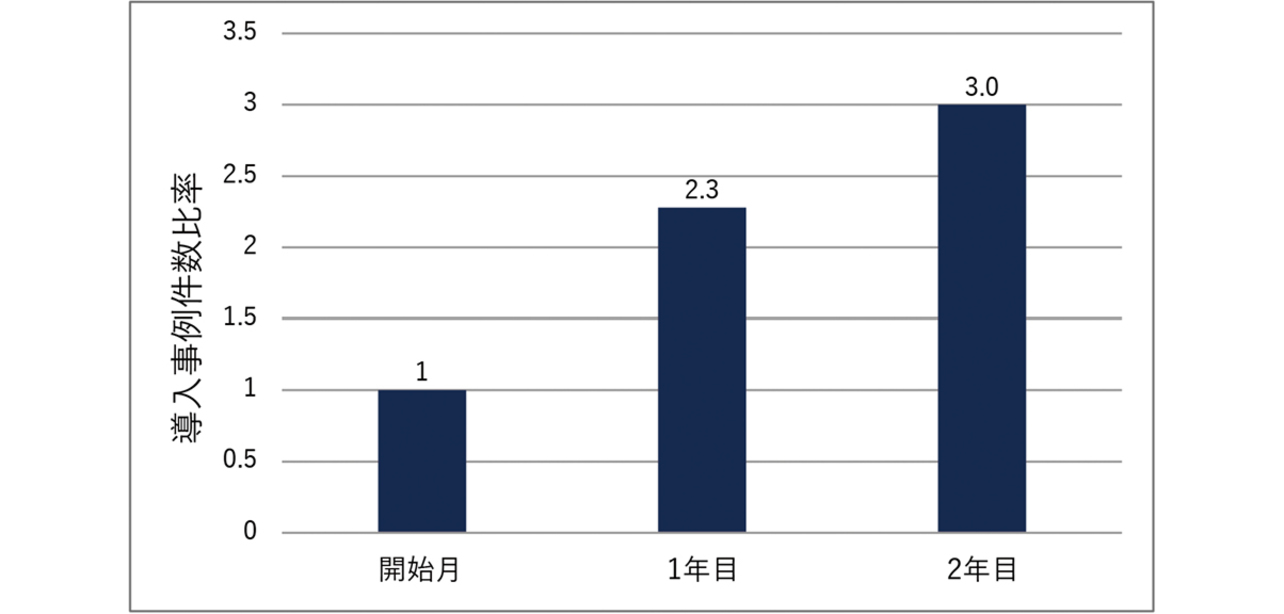

技術ナレッジにおいては、技術開発、実証実験、操作マニュアルなどエンジニアの活動成果物を蓄積する文書とすることで、エンジニアの作業負担を軽減し、蓄積件数の増加に繋げることができた。グローバルな共有システムにおいては、利用者が輸出管理などの技術の取り扱いを気にすることなく、参照可能な範囲における技術ナレッジを自由に活用できる利便性を実現した。この仕組み、および順調な技術ナレッジ増加による充実した情報共有によって拠点間の技術ナレッジアクセス件数がリリース初月比2.8倍にまで増加した。そしてこれらの相乗効果により、システムリリースから2年経過して、技術ナレッジを活用した顧客導入事例がリリース初月比3.0倍増となり、顧客課題の解決およびオムロンのファクトリーオートメーション事業に貢献している。

1. まえがき

近年、製造業においては、消費者ニーズの多様化、カーボンニュートラル、少子高齢化による労働力不足などの社会的要請や課題に対応しつつ持続的な生産性向上、品質向上を図っている。これらの製造現場の課題に対し、オムロンのインダストリアルオートメーションビジネスカンパニーでは、20万点以上の幅広い品揃えをテコに、顧客個々の製造現場課題を解決する技術ソリューションを提供している。具体的には、センサ、PLC、ドライブ、ロボットなど幅広い製品と制御、AI、IoTなどの技術を擦り合わせ、顧客製造現場にロケーションが近いグローバル6拠点(日本、中国、韓国、アジアパシフィック、アメリカ、ヨーロッパ)に展開するエンジニアが業界や品目特有の課題、あるいは製造工程、装置などにおけるタクトタイム向上、検査性能向上などの課題へのソリューションを個々の顧客に提供している1)。

そして、このソリューション提供の質、量、スピードをグローバルで加速することで、顧客課題の解決およびオムロンのファクトリーオートメーション事業の拡大を目指している。

1.1 技術ナレッジの定義

ナレッジ(knowledge)とは、Merriam-Webster2)辞書によると次のとおり定義されている。

- (1)

- The fact or condition of knowing something with familiarity gained through experience or association

- (2)

- Acquaintance with or understanding of a science, art, or technique

これを直訳すると、

- (1)

- 経験や関連を通じて得られた親しみのある物事を知る事実や条件

- (2)

- 科学、芸術、または技術に関する知識または理解

となる。

上記辞書の定義に沿い、本論文では技術ナレッジを「技術を使った経験を通じて獲得した知識や理解」で、同様な知識・スキルを有する他者にも展開可能な形式に文書化されたものとする。

2. 課題

顧客の製造現場課題へのソリューションには、制御、モーション、画像処理、AI、ロボティクスなど高度な技術を用いたアルゴリズム、商品あるいは複数商品を組合わせた利用技術を必要とする。これら技術ナレッジを各拠点に展開するエンジニア間で共有することで、二重開発を防ぎ、豊富な知見を得ることでソリューション提供の質および効率向上が可能となる。技術ナレッジをグローバルに展開し、エンジニア間で共有する上での課題および対策方針は表1の通りである。

| 課題 | 説明 | 対策方針 |

|---|---|---|

| ①エンジニアが保有する技術知識およびスキルの形式知化 | これまで技術ナレッジは個々のエンジニアや拠点内に留まっておりどのような形式や内容で言語化するかの明確化が必要 | 技術ナレッジを登録するユーザにとって負担が少ない、役割と活動に応じた形式で体系化すること |

| ②技術ナレッジのグローバル共有の仕組み作り | グローバルに在籍するエンジニア間で技術ナレッジを格納し共有する情報システムの構築と運用が必要 |

|

以降に課題①および②における対策、特に対策難易度の高い②の課題について詳細に述べる。

3. 対応策

3.1 エンジニアが保有する技術知識の形式知化

これまで複数の拠点で技術ナレッジ化の取組みを実施しており、それらの方法を集約して形式知化を進めた。

各拠点には、概ね2種類の役割を持つエンジニアが在籍している。ひとつは技術を活用し顧客の製造現場にソリューションを提供する役割のエンジニアで、これをFE(Field Engineer)と呼ぶ。もうひとつは技術を保有、開発あるいはFEを技術的な後方支援する役割のエンジニアでこれをAE(Application Engineer)と呼ぶ。

技術ナレッジの形式知化には、基本的に上記エンジニアの役割や活動に即した観点で体系化を行い、彼らの業務活動結果を技術ナレッジとして文書化できるようにした。具体的には表2の通りである。

| 技術ナレッジの種別 | 具体的な技術ナレッジ |

|---|---|

| 技術開発、技術支援に関連する技術ナレッジ(主にAEの役割) | 技術概要説明 |

| トレーニング資料 | |

| プログラム取り扱い説明書 | |

| サンプルプログラム | |

| 技術提案書のひな型 | |

| 利用ノウハウ・手順・注意事項 | |

| 技術活用、ソリューション提供に関連する技術ナレッジ(主にFEの役割) | 実証実験結果 |

| 導入結果・事例 | |

| 利用ノウハウ・手順・注意事項 |

さらには運用上の対応として上記種別や内容をエンジニアへガイドとして示し、通常業務において、エンジニアの負担が少なく技術ナレッジを作成し共有できるようにした。また、技術ナレッジのうち、技術概要説明や導入事例結果など共通性が高く、ユーザへ積極的に活用を促進する技術ナレッジ項目は、テンプレート化して同じレベルの記載が容易に作成できるようにした。

3.2 技術ナレッジのグローバル共有の仕組み

3.2.1 システム構成

システムプラットフォームはオムロン標準ITインフラであるMicrosoft Office365、SharePoint Online3)とすることにより、ライブラリ・データリスト構築の効率化、情報セキュリティの一定の担保、全ユーザアカウント利用可能などシステム開発上のメリットを活かした。

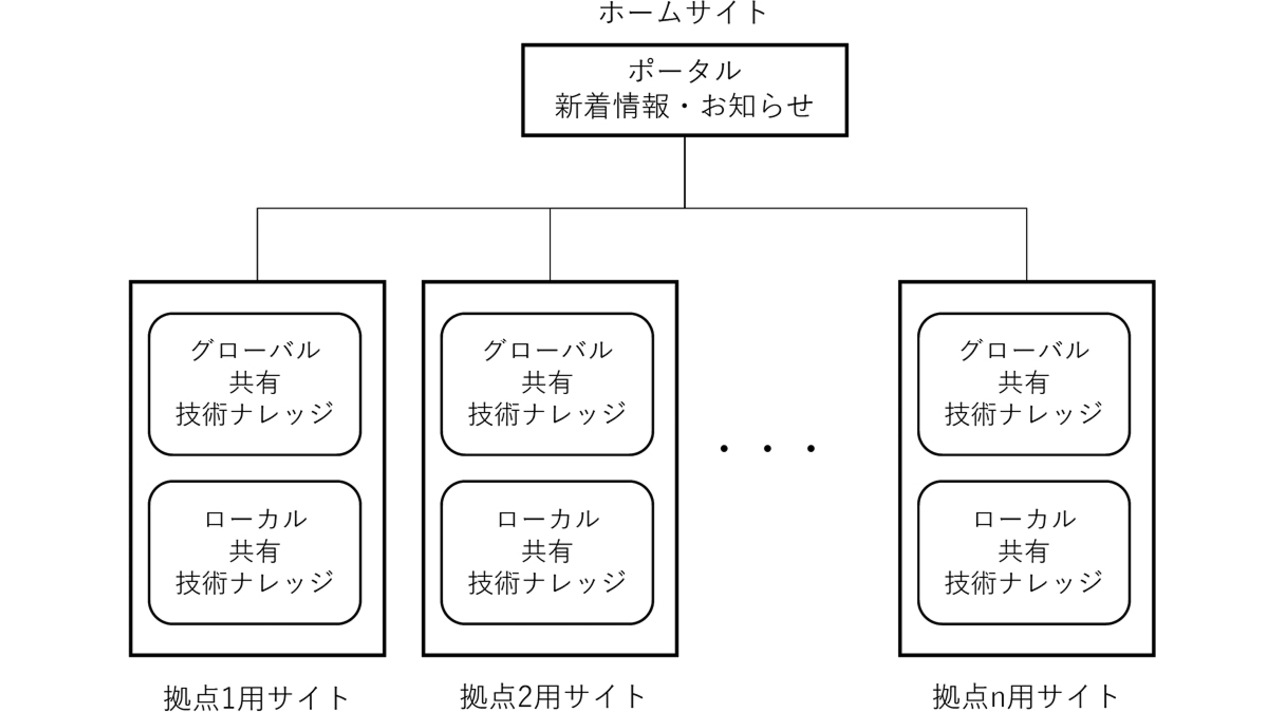

拠点個別による技術ナレッジ管理を反映させるため、拠点毎に分離した別サイトコレクションとして構成し、技術ナレッジの実体(ファイル、フォルダやこれらに付帯の作成者、作成日、技術種別などのプロパティ情報)はこれら拠点用のサイトに、拠点内に限定した技術ナレッジと、当該拠点発信の全拠点共有可能な技術ナレッジを格納することとした。ホームサイトはポータルの位置づけであり新着情報の案内やシステム管理者からのお知らせ、利用マニュアル掲載に留めている。全体構成については、図1の通りである。また各拠点のサイトには技術ナレッジに即したSoftware, Trainings, Technical Notes, Feasibility Studies, Success Storiesなどライブラリを整備し、文書化したものを格納しやすくした。

この構成によりシステムとして各拠点による管理区分を明確化した。システム全体とホームサイトは主管である技術開発本部が担当することとした。さらに各拠点においては拠点代表者を選出し、自拠点の管理および活用推進を担当する体制を構築した。これにより拠点における技術ナレッジ管理、ユーザ管理、拠点特有の活用方法を柔軟かつ容易にできるようにした。

3.2.2 技術ナレッジの公開範囲

技術ナレッジは拠点横断的に共有し活用されることが望ましい。一方課題の章で述べた通り、技術特性により知的財産、輸出管理などの観点から公開範囲を限定せざる得ないものもあり、その範囲設定は技術ナレッジを掲載する拠点の判断によるものとなる。さらには利便性の観点からは、ユーザが参照できるものは公開範囲やコンプライアンス対応などを意識せずに活用可能であることが望ましい。

これらに対応するため、個々の技術ナレッジに公開範囲プロパティを付与し、その設定された公開範囲に従って参照を制御する機能を実現した。技術ナレッジをシステムに格納する際に公開範囲を設定、および公開範囲に応じた参照のメカニズムは以下の通りである。

公開範囲の登録メカニズム

(1)事前のシステム設定

- 各拠点のサイトに、“ ローカルAE ”、“ ローカルFE ”、“ 他拠点のAE ”、“ 他拠点のFE ”の4種類の権限グループを設定

- 各サイトでローカル拠点に所属するAE、FEメンバをそれぞれ“ ローカルAE ”、“ ローカルFE ”に、他拠点のAE、FEメンバをそれぞれ“ 他拠点のAE ”、“ 他拠点のFE ”に登録する。例えば、拠点X, Y, Zの3つの拠点がある場合、各サイトには表3に示す通りのユーザ登録を行う。

| 権限グループ・拠点 | 拠点X | 拠点Y | 拠点Z |

|---|---|---|---|

| ローカルAE | 拠点XのAEユーザ | 拠点YのAEユーザ | 拠点ZのAEユーザ |

| ローカルFE | 拠点XのFEユーザ | 拠点YのFEユーザ | 拠点ZのFEユーザ |

| 他拠点のAE | 拠点Y, ZのAEユーザ | 拠点X, ZのAEユーザ | 拠点X, YのAEユーザ |

| 他拠点のFE | 拠点Y, ZのFEユーザ | 拠点X, ZのFEユーザ | 拠点X, YのFEユーザ |

- 技術ナレッジの公開範囲を3種類定義。

- ローカル1は開発中の技術などAEメンバ間で共有する類の技術ナレッジであり、その公開範囲はローカルAEユーザに限定されるもの

- ローカル2は、知的財産、輸出管理など法規の観点から拠点内共有に限定される技術ナレッジで、ローカルAEおよびローカルFEユーザのみが参照可能なもの

- グローバルは、法規制限がなく展開可能な技術ナレッジであり、全ユーザが参照可能なもの

これら公開範囲とその範囲で共有される技術ナレッジの典型的な特性を表4にまとめる。

| 公開範囲 | 参照可能ユーザ | 技術ナレッジの特性 |

|---|---|---|

| ローカル1 | ローカルAEユーザ | 開発中の技術 |

| ローカル2 | ローカルAE、 ローカルFEユーザ |

法規制限ありの技術 |

| グローバル | 全ユーザ | 法規含めて展開可能の技術 |

(2)ユーザによる技術ナレッジ登録

技術ナレッジ登録の際、ユーザはその特性に応じて、上述三種類のうちいずれかの公開範囲を設定する。なお、適切な公開範囲の設定においては、運用として当該拠点の特権ユーザである拠点代表者が承認することとしている。

(3)システムによる公開範囲設定

技術ナレッジの実体、具体的にはSharePoint Onlineの一つのアイテムに対し、公開範囲設定プロパティに応じたアクセス権限が付与され、ローカル拠点のサイトに格納する。

3.2.3 グローバル公開範囲の技術ナレッジにおける参照範囲設定

グローバル公開範囲の技術ナレッジであれば、自拠点のユーザは当然参照可能であるが、他拠点のユーザも参照可能である。しかし、技術ナレッジによっては、後方支援部隊であるAEが保有していない技術を用いられているためにサポートが不十分になるリスクがあるものや、特有業界向け技術により市場性が低いものなど、展開可否、要否が異なる場合がある。このような技術ナレッジの自拠点への展開をAEが判断して設定できることが必要である。

そこでこの課題に対して、以下のメカニズムを実現した。

- グローバル公開した情報の初期状態は他拠点のAEユーザ権限グループを持つユーザのみ参照可能にする。

- 参照できるユーザが内容を確認して、展開可能な場合、開示設定を行う。なお、運用として開示設定するのは当該拠点の特権ユーザである拠点代表者としている。

- システムはそのユーザが所属する拠点を確認して当該拠点のみのFEメンバに参照可能となる処理をする。

例えば、拠点X, Y, Zにおいて、拠点Xの技術ナレッジの公開範囲設定および参照の手順は以下の通りである。

- 拠点Xで作成した技術ナレッジを拠点Xのユーザがグローバル公開範囲で登録する。この状態では拠点XのAE、FEユーザおよび拠点Y, ZのAEユーザが参照可能である。

- 拠点YのAEメンバが技術ナレッジの内容を確認し拠点Y内で展開可能と判断し、開示操作を行う。

- システムは拠点Yに所属するFEメンバにもアクセス権を付与し、参照可能にする。

上述の公開範囲設定により、拠点Xで登録した技術ナレッジにおいて、(1)ローカル1、(2)ローカル2,(3)グローバル、(4)グローバルかつ拠点Yに対する開示設定の4種類のアクセスは、表5の通りとなる。

| 拠点ユーザ /公開範囲 |

ローカル 1 |

ローカル2 | グロー バル |

グローバル (拠点Y開示) |

|---|---|---|---|---|

| 拠点X AE | 可 | 可 | 可 | 可 |

| 拠点X FE | 不可 | 可 | 可 | 可 |

| 拠点Y AE | 不可 | 不可 | 可 | 可 |

| 拠点Y FE | 不可 | 不可 | 不可 | 可 |

| 拠点Z AE | 不可 | 不可 | 可 | 可 |

| 拠点Z FE | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |

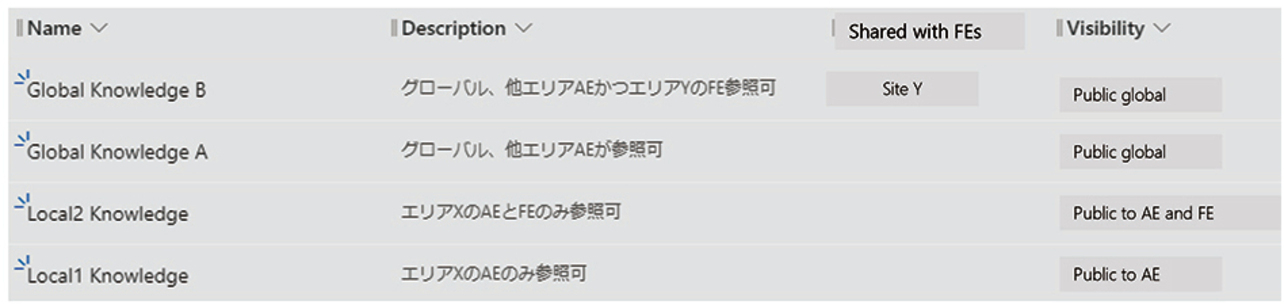

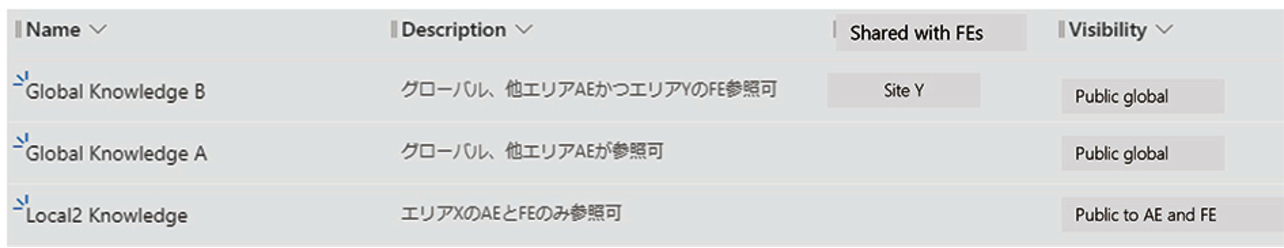

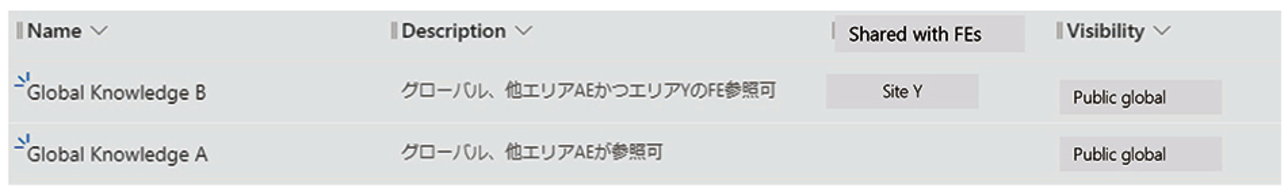

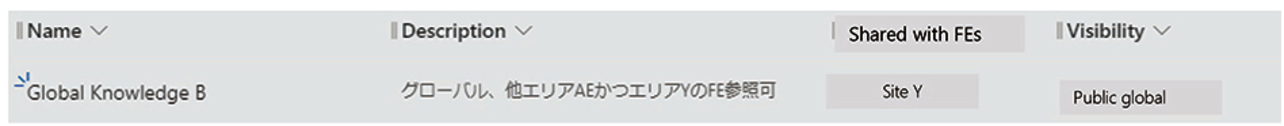

そして、ユーザの属する権限グループに応じて、システムは登録されている技術ナレッジに付与された公開範囲設定(下図の例ではVisibility欄)および拠点開示設定(下図の例ではShared with FEs欄)と照合して、ユーザが参照可能な範囲の技術ナレッジのみ表示を行う。ユーザの属する権限グループに応じた、実際のシステムにおける技術ナレッジの表示結果を図2~5に示す。なお、以下は拠点YのFEユーザへのみ公開設定処理を行っている例の図示であり、拠点Y以外のFEユーザがアクセスを試みても何も表示されない。

上述の通り、技術ナレッジの登録の際には、その技術の特性に応じた適切な公開範囲の設定が必要である。

しかし、このように公開範囲設定と拠点開示設定を照合することでユーザは参照可能な範囲における技術ナレッジを自由に活用できる利便性を実現した。

4. 結果と考察

4.1 結果

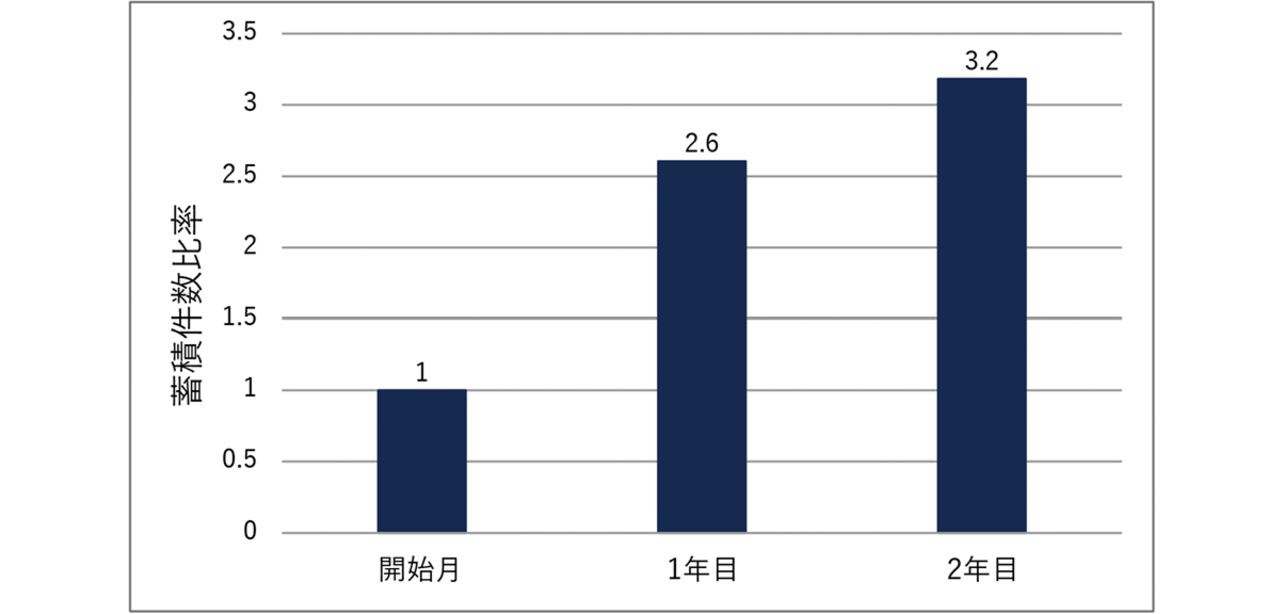

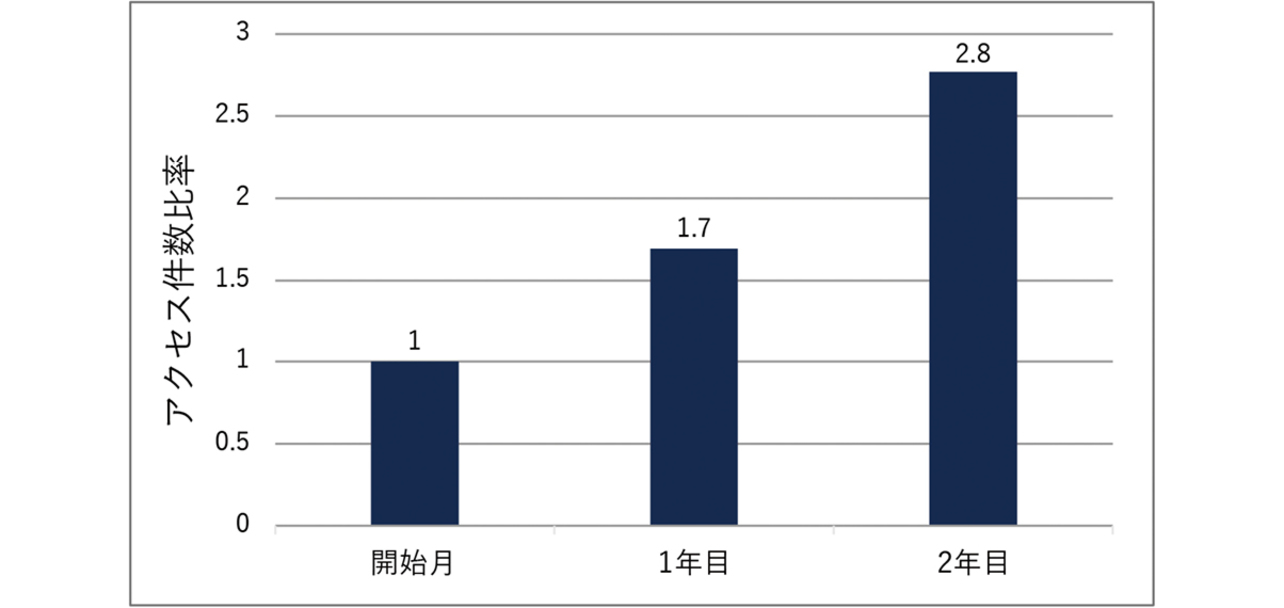

システムの正式リリースから2年経過し、技術ナレッジの累積蓄積数および拠点間のアクセス数の実績(それぞれリリース初月度との相対比較)は図6、図7の通り、順調に推移している。なお初月度の技術ナレッジの蓄積数はこれまでローカル拠点内で共有されていた技術ナレッジをグローバルに展開した数である。

4.2 技術ナレッジの蓄積における考察

技術ナレッジ累積蓄積数は、開始月の件数と比較して2.8倍の技術ナレッジを共有できるシステムに成長した。その理由を以下の通り、考察する。

- 技術ナレッジがエンジニアにおける通常業務の成果を文書化するものであり、過度な負担なく作成できたこと。

- 文書化する技術ナレッジを体系化しそれをガイドとして示したことにより、個々エンジニアが暗黙知化していた技術ナレッジの文書化が促進されたこと。

- 技術ナレッジを各拠点によって管理する運用によって各拠点の自発的な蓄積が促進されたこと。具体的に、いくつかの拠点においては本技術ナレッジシステムの登録件数をエンジニアの業績評価と関連付ける運用がなされたこと。

4.3 拠点間のアクセスにおける考察

活発な拠点間アクセスを実現した理由を以下の通り、考察する。

- 各ユーザがアクセス可能な技術ナレッジはコンプライアンス対応の制約を気にすることなく自由に活用できる仕組みとして実現したこと。

- エンジニアが通常利用する技術ナレッジを本システムに一元化したこと。

- 技術ナレッジの順調な増加で、常時鮮度のある技術ナレッジにアクセスできたこと。

これらの相乗効果により、顧客へのソリューション提供の成果として作成される顧客導入事例においては図8の通り、技術ナレッジ共有化の本来の目的に対して、初月比3.0倍増という顧客提供価値の効果を生み出した。

5. むすび

顧客の製造現場課題に対応する技術的ソリューション提供の加速における課題は、①各拠点のエンジニアが保有する技術知識およびスキルの形式知化、および②その形式知化した技術ナレッジをグローバルに共有する仕組み作りである。これらの対策として技術ナレッジを登録するユーザにとって負担の少なく役割に応じた形式にし、グローバルに展開するエンジニア間で共有、活用するシステムを構築した。その結果、技術ナレッジの蓄積、共有が促進され、顧客へのソリューション提供の加速を実現した。

今では、本技術ナレッジシステムはファクトリーオートメーション事業における中長期経営戦略上、重要なITインフラの一つとして位置づけられ、技術領域の拡大や深化の対応が求められる。また運用から数年が経過し当初設定した体系に適合しない技術ナレッジも出てきている。これらを踏まえて技術ナレッジ体系や分類、さらにはシステム構成を刷新しさらなる効率的な技術ナレッジの共有化を実現する必要がある。さらに本システムとCRM(Customer Relationship Management: 顧客情報管理)システムと連携させ、技術ナレッジをCRMにフィードフォワードさせて顧客提案への活用、商談成約の加速、また商談成約率、売上などのCRM情報をフィードバックし、技術ナレッジの効果把握、分析、改善を行える仕組みを構築することで顧客課題の解決加速、およびオムロンのファクトリーオートメーション事業に貢献していく所存である。

参考文献

- 1)

- オムロン株式会社.“ ソリューション・解決提案 ”.https://www.fa.omron.co.jp/solution/proposal/?sol=top-nav,(参照:2022-06-14).

- 2)

- Merriam-Webster Dictionary.https://www.merriam-webster.com/dictionary,(参照:2022-06-23).

- 3)

- マイクロソフト株式会社.“ Microsoft 365でのSharePointの概要 ”.https://docs.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/introduction,(参照:2022-06-14).

本文に掲載の商品の名称は、各社が商標としている場合があります。