高度情報化への挑戦 (1970年頃~2011年頃)

生活・産業・社会のあらゆる分野において急速にコンピュータ革命が進み、コンピュータ、コミュニケーション、コントロールの技術が相互に関連しあう時代となり、機械に対するニーズも一気に多様化してきました。

オムロンもまたいっそう複雑な技術的対応を迫られる中、21世紀を見据えて、SINIC理論やファジィ技術、画像処理技術などの開発に取り組み、人と機械の新しい関係をめざしてさまざまな技術的挑戦を続けてきました。

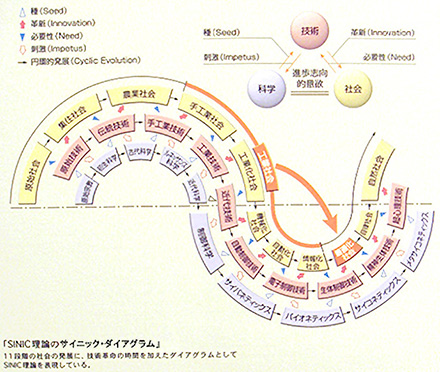

1960年代後半から、社会と科学と技術のあり方と未来に目を向け てきたオムロン。日本が先進国の仲間入りをし、企業としてソーシャルニーズを創造し続けるためには、技術の上に先を見通す力が必要だとの強い信念から、1967年に研究グループを結成。その成果を1970年の国際未来学会で、未来予測理論「SINIC理論」として発表し、社会的に大きな反響を呼びました。

科学と技術と社会の間には円環的な関係があり、二つの方向から相互に影響を与えあっています。ひとつは、新しい科学が新しい技術を生むことで社会にインパクトを与えること。もうひとつは、社会のニーズが新しい技術の開発を促すことで科学にインパクトを与えること。この二つの流れが互いに原因となり結果となって社会が発展します。

社会の歴史的発展を11段階に分けた中で、現在の日本は「最適化社会」にあたり、精神的豊かさや新しい生き方への社会ニーズが増大する段階と位置づけられています。

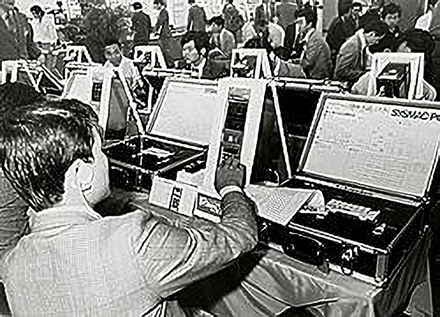

製造業におけるオートメーション化の流れが、単一製品の大量生産から、多品種少量生産に向かう中、オムロンはプログラムの書き換えができ、処理速度が速いコントローラのニーズをいち早く捉えました。

1968年に工作機械用シーケンス・プログラマを開発、1972年にはプログラマブル・シーケンス・コントローラSYSMACを他社に先駆けて開発しました。

以降、プログラム制御というスタイルを定着させ、生産現場の自動化、生産性の向上に大きく貢献しました。

「人と機械の調和」をめざしてきたオムロンは、次世代技術「ファジィ技術」の開発に挑戦。これは人間の思考がもつ「あいまいさ」を機械制御に取り入れるという、今までにない新しい技術で、数学者ロトフィー・ザデーが提唱したファジィ理論に基づくものでした。

1987年には世界初の超高速ファジィコントローラを、続いて世界初のファジィチップを開発しました。

ファジィ技術はやがてさまざまな機器に採用され、より人間の感覚に近い技術への基礎となりました。

1990年1月1日、社名を「立石電機株式会社」から「オムロン株式会社」へ変更。4月には、21世紀に向けての事業展開を産業・社会・生活の3つの面から捉えた長期ビジョン「ゴールデンナインティーズ(G'90s)」をスタートしました。

この構想により、産業分野ではマイクロエレクトロニクス事業を核として、「コンポーネントで世界No.1」「システムで業界No.1」をめざして取り組みを進めていきました。

ファクトリーオートメーションがいっそう進化した1990年代、オムロンはセンシング技術と情報処理技術を組み合わせ、「最終工程での人による検査」を「インラインでの自動検査」へと転換させていきました。

1991年に汎用検査機F300「画匠」を、1996年には基板実装ラインにおける基板はんだ検査装置「VT-WIN」を生み出しました。

創業70周年を迎えた2003年5月、「けいはんな学研都市」に新しい協創型R&Dのグローバル中核拠点となる「オムロン京阪奈イノベーションセンタ」が誕生しました。

「協創」とは、研究者たちが最高水準の技術を持ち寄り、より高い価値を生み出すことを意味し、当社の研究開発のキーワードと位置づけられています。

オフィスやラボのデザインからネットワークシステムまですべてにわたって協創の実現をめざしてつくられたこの拠点から、「人と機械のベストマッチング」を実現する新しい技術を次々と生み出していきます。

経済成長が著しい中国を戦略パートナーと捉えるオムロンは、事業拡大のスピードアップを図るため、2002年当時の中華圏のエリア地域統括会社を中国本社に昇格しました。

また、同年には深圳に電子部品の生産中核拠点を設立、2006年には上海に制御機器のグローバル生産中核拠点を設立するなど、生産基盤の強化を図りました。

また、2007年には新たな研究開発拠点を設立、現地パートナーとの"協創"を推進しています。

地球温暖化などの環境問題が大きな社会課題として高まるなか、2009年に環境事業推進本部を立ち上げ、今後ますます成長への期待が高まる環境事業に本格参入しました。

電力監視機器、電力センサ、直流リレーなど既存の省エネルギー関連機器の提供だけでなく、これらを組み合わせたCO2見える化システム「e-watching」や削減コンサルティングにより、省エネルギー・創エネルギーソリューション事業を展開。2010年には、エネルギー消費の改善余地を自動的に分析する世界初のCO2見える化システム「ene-brain」を開発しました。

2011年7月、2020年までの10年を見据えた長期ビジョン「バリュージェネレーション2020(VG2020)」を発表しました。

この長期ビジョンでは、収益構造づくりとグローバル市場での成長を図るグローブステージ(2011~2013年)と地球に対する新たな価値創出を図るアースステージ(2014~2020年)という2つのステージで、事業成長を加速し、グローバルに、多くのお客様へ新たな価値提供を行っていきます。