サイバネーション革命への挑戦 (1960年頃~1970年頃)

この時代は、オートメーション技術が進展し、米国の数学者N・ウィーナーが『サイバネティクス』の提唱で予見した、機械による自動化・無人化が市民生活を便利に快適にしていく社会のありかたがはっきりと見えはじめます。

オムロンは、こうした時代の変化を「サイバネーション革命」と呼び、市民生活分野での新たな挑戦を開始。自動券売機、電子自動信号機、自動改札機、現金自動支払機、卓上計算機、健康機器などを世に送り出していきました。

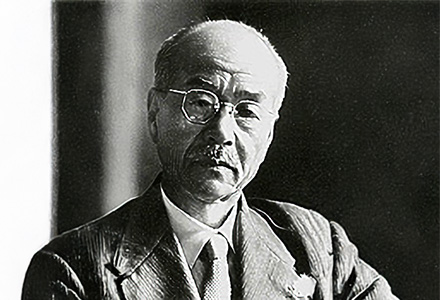

1952年、立石一真は二つのまったく新しい知識に出会いました。

ひとつは、日本の能率学の草分けだった上野陽一先生を囲む勉強会で自動制御技術を指す「オートメーション」という言葉に初めて触れたこと。もうひとつは、西式健康法の創始者・西勝造先生から『サイバネティクス』の話を聞いたことでした。

サイバネティクスは、数学、科学、化学、電子工学、通信工学、医学など14もの学問からなる科学で、この応用がサイバネーション。オートメーションとの関連で考えると、自動制御技術にフィードバック機能が付加されるとオートメーションになり、それに電子計算機を組み合わせるとサイバネーションとなります。

この2人の師から得た新しい知識は、オムロンが自動化技術こそ将来有望な技術であると感じ取る重要な契機となりました。

1963年、東京国際見本市のアメリカ館が自動券売機と紙幣硬貨両替機を展示するとの情報を得て、オムロンはアメリカをしのぐ自動券売機と両替機の開発に急遽取り組み、見本市の実演に成功しました。この技術をもとに、100円・50円・10円硬貨で7種類の食券を購入できてつり銭が出る「多能式自動食券販売機」を大丸百貨店京都店に納入。自動化・無人化を唱えるサイバネーション革命の第一歩となりました。

モータリゼーションが進み、交通事故の防止や混雑の緩和といった交通制御が大きなニーズとなった1960年代。オムロンは科学警察研究所からの開発依頼を受け、「車輌検知機および信号制御システム」を開発。1964年に京都市河原町三条交差点で導入実験に成功し、同年、東京九段三丁目交差点に設置しました。

その後、信号機制御の役割や範囲を次々と進化させ、交通管理システムの基礎をつくっていきました。

1960年代中ごろから、社会のさまざまな分野で自動化・省力化への期待がますます高まる中、オムロンは新しい鉄道駅のあり方に目を向けました。

1964年から近畿日本鉄道と共同で「定期乗車券自動改札装置」の開発に着手。その後、阪急電鉄の北千里駅で定期乗車券と普通乗車券の両用自動改札機の導入に挑戦し、ついに1967年、世界初の無人駅システムが実現しました。

1965年、オートマティック・キャンティーン社(米)の要請で、世界初のカード式自動食品販売機を開発。

オムロンはその後、カードシステムの開発に取り組み、1969年には磁気カードによるオフラインの現金自動支払機が住友銀行で稼動。1971年には、世界初のオンライン・キャッシュ・ディスペンサーを三菱銀行本店で稼動させました。

これらの取り組みは、現代の磁気カードシステムの基礎となり、「キャッシュレス時代」が幕を開けました。

卓上電子計算機が普及しはじめた1960年代の終わりごろ、オムロンはIC関連の技術展開などを検討し、市場への参入を決定。1969年に世界最小の「CALCULET 1200」、つづいて『OMRON 800」を発表します。

その後、1974年に発表した「オムロンエイト」は破格の安さで卓上電子計算機の大衆化に大きな影響を与えました。

また、ここで培われたLSI等の技術は、当社の演算・制御技術の土台となっています。

オムロンは、健康管理と病気診断のための基礎的測定の研究にも早い時期から取り組んできました。人体を工学的に捉えた独自の「健康工学」の専門部署を設置して、全国の大学医学部や医学会、医師会との交流を積み重ね、1978年には電子血圧計、1983年には電子体温計「けんおんくん」を生み出しました。

1971年、社会福祉法人「太陽の家」創設者の中村裕博士と作家・評論家の秋山ちえ子さんがオムロンを訪問。

「障害者に必要なのはチャリティではなくチャンス」との思いから、重度身体障害者の専門工場の建設・運営への援助を依頼されました。

翌年、大分県別府市に「オムロン太陽電機株式会社」(現・オムロン太陽株式会社)を設立。1981年には第2工場、1986年には「京都オムロン太陽電機株式会社」(現・オムロン京都太陽株式会社)が操業をはじめ、現在に至っています。