We are Shaping the Future! 私たちが手繰り寄せる未来ストーリー

“人と機械の関係” を進化させることで、AIが社会に貢献する新たな姿を探索

インターネットやスマートフォンが登場する半世紀以上前に、オムロンの創業者である立石一真は、情報化社会の幕開けを予言していた。彼はまた、それに続きこれまでの工業社会の負の側面が社会的課題として現れ、それを解決する「最適化社会」が訪れるとも予見していた。

立石らは、1970年に「SINIC(サイニック)理論」と呼ばれる未来社会の変化を予測する理論を発表した。この理論によると、「最適化社会」の後には、社会全体の豊かさと自分らしさの追求が両立する「自律社会」が到来すると予測している。

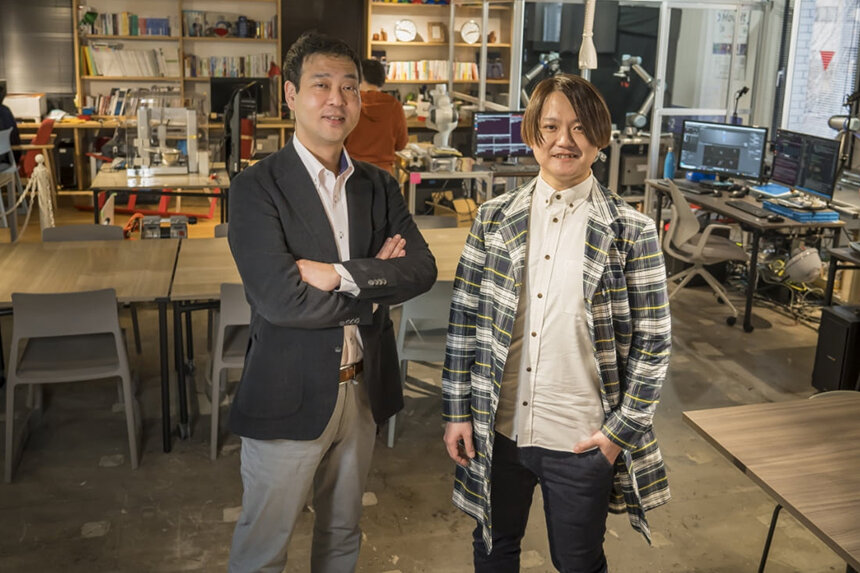

「そのためには、人の創造性を高める人と機械の融和が必要です」と話すのは、オムロン サイニックエックス株式会社(OSX)の代表取締役社長である諏訪正樹だ。OSXは、近未来をデザインし、新たな価値を創造する革新技術を研究することを目的に2018年に設立されたオムロンの子会社で、主に人工知能(AI)・ロボットなどの研究を担っている。

オムロンは全社でSINIC理論を経営の羅針盤として、事業を通じた社会的課題の解決を行っている。一方、OSXは中長期の視点で描いた近未来を実現するための革新的な技術の研究に注力している。OSXは企業の研究機関であるものの、大学や公的研究機関、他企業出身の人財が集まり、オープンイノベーションによって研究開発を進めている。

「人と機械の融和を実現するためには、まず人と機械がコミュニケーションすることが必要です」と諏訪は言う。「コミュニケーションとは、人の言葉だけではありません。あらゆる方法でお互いにやり取りすることであり、全てのプログラミング言語や触覚などによるフィードバック、表情の理解もこれに含まれます。OSXの研究テーマは、センシング、AI、ロボティクス、ヒューマンマシンインタラクションなどがあり、これらは全て人と機械のコミュニケーションに寄与すると考えています」と諏訪は話す。

人と機械が融和した未来のために、OSXの研究者たちが最も注力しているのが、ロボットが人から発信される様々な情報や指示を解釈し学習すること、人の手作業を支援するための知的な動作の実現、他のAIを実装したロボットや人と相互にやり取りするための環境認識などである。

人と融和する機械の一例としての卓球ロボット(フォルフェウス)

人と融和する機械の一例としての卓球ロボット(フォルフェウス)

OSXのプリンシパルインベスティゲーター牛久祥孝は、人が行う研究を支援するAIロボットの実現を目指すプロジェクトを統括している。「長期的な目標は、2050年までに、人とAIが協力してノーベル賞級の研究を生み出す世界を実現することです」と彼は言う。このプロジェクトは、困難でインパクトが大きな社会的課題の解決に取り組む挑戦的な研究プロジェクトに資金を提供する内閣府が推進する「ムーンショット型研究開発制度」に採択された。

このアイデアは、新素材の開発を支援するAIの実現を目指す現在進行中のプロジェクトに端を発している。新素材の分野では広範な創造的思考が求められる。牛久はその新素材の開発をレシピの作成に例える。

「研究者は、まず材料を選んで混ぜ合わせ、結果から何が成功につながったかをAIは学習します。学習に十分なデータがあれば、AIは、研究者にレシピの修正を提案することができるのです。この構造は、新素材開発だけでなくあらゆる種類の研究に役立つはずです」と牛久。「さらに、AIを搭載したロボットは、放射線量が高い場所や極端に気温が高い場所や低い場所といった、人にとって危険で過酷な環境でも、365日24時間無休で実験を行うことができます。このようなAIロボットがあれば、研究所のスループットが劇的に向上する可能性があるのです」。

牛久たちは、AIロボットが価値あるパートナーになるためには、研究の4つの段階である「主張」「実験」「解析」「記述」の能力を習得する必要があると考えている。2025年の最初のマイルストーンは、研究の主旨を読み解いて論文を評価し、研究を再現できるAIロボットを完成させることである。そのためには、AIが、論文に書かれている内容を認識するだけでなく、その研究が付加した価値、さらにはその結果が仮説とどのように関連しているかを理解しなければならない。さらに、実験を支援するAIロボットは、正しい結果につながる最適な方法を選択する必要がある。

「研究を支援するAIに対し世界的な関心が高まる中、テクノロジー系企業や研究機関は、これらの目的のために開発したAIモデルをリリースしています。しかし、論文の形式に則って論文を書く能力と、その内容が物理学や化学などの原理と本当に一致しているかどうかを評価する能力との間にはとても大きな隔たりがあります」と牛久は言う。「論文を書き、学術的な議論を進めるためには、AIがそれぞれの学術分野の基礎となっている原理原則を理解している必要があります。また、生成した提案の根拠となった証拠や原則を示すことも必要です。これは、この分野の研究が取り組むべき重大なミッシングリンクなのです」。

人の作業を支援するAIロボットの2つの例。左は、すり鉢で材料を粉砕し混ぜるロボット。右は、人と協調してロボットがペグ挿入作業を学習する様子

人の作業を支援するAIロボットの2つの例。左は、すり鉢で材料を粉砕し混ぜるロボット。右は、人と協調してロボットがペグ挿入作業を学習する様子

牛久たちは、2030年までにAIロボットが査読のある学術誌で採択され、さらに2040年までにインパクトの大きな学術誌で研究を発表することを目指している。しかし、牛久によると、たとえ2050年にノーベル賞級の研究を生み出すという最終目標を達成したとしても、AIロボットが研究を進めるには人によるインプットが必要だという。

「私たちのプロジェクトは、AIロボットが人の研究者とコミュニケーションを取って、ロボットからの提案を受け、共に実験を進められるようにすることを目指しています。AIロボットは、人の研究者の行動を変化させる十分に意味のある情報を提供する必要がありますが、ロボットが研究プロセス全体を完結させることはできません」と牛久は話す。

人の専門家が必要とするスキルは今後、指示と判断能力にシフトしていくだろうと諏訪は付け加える。「日常的な作業を自動化することで、人々が創造的な発想に集中できるようになるとよく言われています」と諏訪。「そのためには、それが具体的にどのような世界なのかを示す必要があります。論文を書く研究のプロセスにおいて、人の役割は指示を与えて判断を下すという私たちの提案は、この問題に取り組む1つの方法です」。

イラスト用の画像生成AIはその一例である。専門家ではない人による言語インプットによって、AIは印象的な作品を作り出すことができる。しかし、その作品は傑作とは言い難い。既存の作品から学んだだけのアウトプットであり、AIは真の創造性を備えておらず、独創性に欠けた作品だからだ。「これに対し、専門家であれば、テーマや構成について指示することによって、AIは指示された要素を組み合わせて美しいイラストに仕上げることができるようになるのです。的確な指示を与える方法は、専門家だけが持つスキルです」と牛久は言う。

諏訪は、AIは能力や創造性を高めるための手段であり、人々がAIをパートナーとしてどのように共存して生きていくかに焦点を合わせた議論が必要だと強調する。「AIは、鉛筆やノートパソコンのようなツールであり、それ以上のものではありません。AIが人に対抗するようになることを懸念するのではなく、AIがどのように動くかを理解し、人の能力を高めることが重要です」と諏訪は言う。「テクノロジーが不連続に飛躍的に進化する時代であるため、私たちはどのような未来にしたいかを見失わないようにする必要があります。そうなって初めて、人の心理的欲求を実現するにはどのような技術を開発すればよいのかが決まるのです」