「SINIC理論」、1970年にオムロン創業者の立石一真が、国際未来学会で発表した未来学の先駆けとも言える未来予測。まさにこの線上でITやIoT社会が進展し、約50年経った今でもあらゆるジャンルの第一人者から《新しい概念》として注目されている。

「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」の共同創設者・仲西祐介、テクニカル・マネージャーの高橋弘康、メディアアーティストの古舘健によるクリエイティブチームも、「『SINIC理論』に共鳴したからこそ、オムロンのコミュケーションプラザのプロジェクトは実現した」と話す。アーティスト3人を通して見る、オムロンの過去・現在、そしてわたしたちの未来とは?

写真:荻野NAO之 文・構成:鮫島さやか

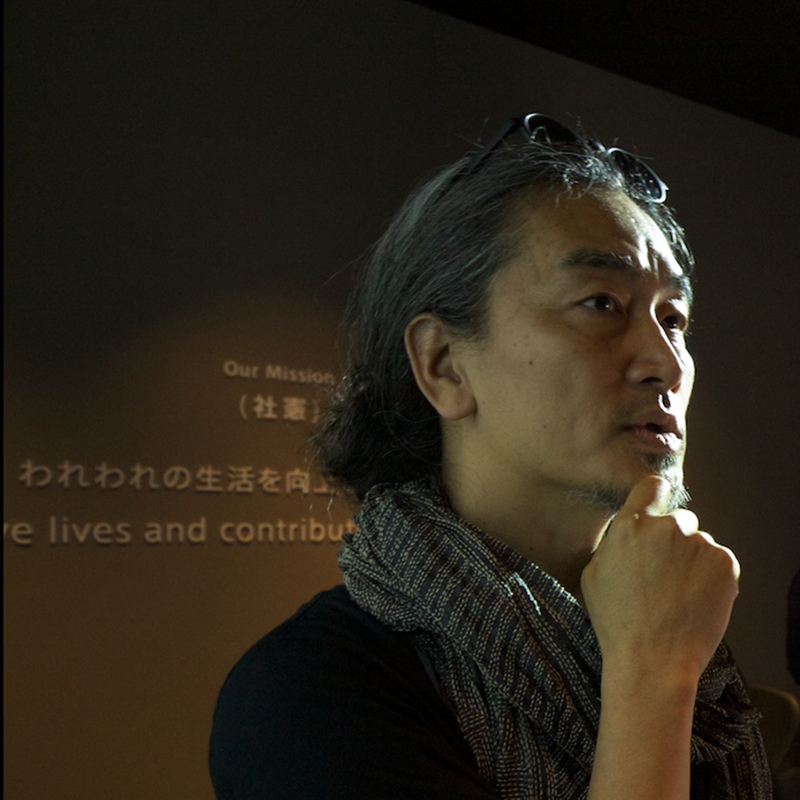

左より 仲西祐介さん、高橋弘康さん、古館健さん

「古さ」と「新しさ」、その先にあるヴィジョン

──古舘さんは、オムロンのシステムを使ったプログラミングによるアート作品(※1) を制作されています。メディアアーティストである古舘さんから見たオムロンの面白さって、どんなところでしょう?

古舘:人の体を機械に見立てて、生体情報をセンシングしてコントロールするといった流れで、オートメーション技術(※2)を人の健康(※3)に応用してきたように、新しい事業が生まれてくる時のつながりがすごく自然であり、逆に普通だったらなかなか思いつかないある種の飛躍がある。アートが生まれるプロセスと、とても似ていて、共感するところが多々ありました。

高橋さんもそうだと思うのですが、僕はSF好き。創業者の一真さんの考えには、SF的なところがあると思うんですよね。人やとりまく環境を、まず機械的なオートメーションの視点で入り、次に人の精神的な部分にもセンシングやコントロールが関わり、そして物質界の現象を超越したメタな部分に入っていく。SINIC理論に則って言うなら、サイバネティックス(※4)、バイオネティックス、サイコネティックス、そしてメタサイコネティックスまで続いている。未来的なものを目指している部分が僕らが志向しているようなアートと似通っていると思います。

古舘健(ふるだて・けん)

アーティスト、プログラマー。1981年神奈川生まれ、京都在住。2002年よりサウンド・アート・プロジェクトThe SINE WAVE ORCHESTRAとして、第二回横浜トリエンナーレ('05)をはじめ、国内外、様々な展覧会にて作品を発表。Prix Ars ElectronicaにてHonorary Mentionを受賞('04)。2006年より活動の拠点を関西に移し、個人の作品制作の他に、様々なアーティストのクリエーションで映像、音響、ハードウェア制御などで参加している。KYOTOGRAPHIE2016の展示「PLANKTON 漂流する生命の起源」のインスタレーションのメディア・オーサリングを手がける。コミュニケーションプラザのシステム全般のプログラミングを濱智志、白木良とともに担当。

http://ekran.jp/anagma/

未来的なものを目指している部分が僕らが志向しているようなアートと似通っていると思います

高橋:その方向に向かう根本にある考え方、「機械にできることは機械にまかせ、人間はより創造的な分野での活動を楽しむべきである」という言葉と出会ったとき、僕自身の勝手な未来予想のなかで「最終的には創造することが人間の唯一の仕事になるだろう」と思っていたので、とても共感できると思いました。

仲西:そんな余裕がある社会になったときに、生まれるものもあるのかもしれません。起業家でもありながら創作活動をされていて、住んでいた鳴滝の家も訪ねましたが、生活の中に創作の空間や時間が入っていますよね。

高橋:いま流行りの「デザイン思考」を先取りしてますね。

高橋弘康(たかはし・ひろやす)

映像アーティスト。1973年大阪府茨木市生まれ、京都在住。WOWOW、音楽専門チャンネルVMCのチャンネルブランディングをはじめ、モーショングラフィックスを中心に、撮影、3D CG、音楽制作、グラフィックデザイン、WEBデザインと幅広く活動。2014年にKYOTOGRAPHIEによるハイアット リージェンシー 京都のサラウンドプロジェクションシステムの企画・設計からコンテンツ制作までトータルで担当。KYOTOGRAPHIEには初年度の2013年から参加。コミュニケーションプラザのディレクション、テクニカル・マネジメントを手がける。

機械にできることは機械にまかせ、人間はより創造的な分野での活動を楽しむべきである

仲西:日常のなかで次々と生まれるアイデアのメモをしっかり取り、実現していく。いま最先端の人がしていることを、その時代にやっていたと思うとすごいですよね。SINIC理論には、いつまで経っても古くならない普遍性がありますから、一真さんは発明家であり、思想家であり、預言者ですよね。ちなみに僕はこの先は「原始社会」に戻りたいですね(笑)。

仲西祐介(なかにし・ゆうすけ)

KYOTOGRAPHIE共同創設者/共同代表。福岡生まれの照明家。東京に20年以上暮らし、執筆および映画や舞台の照明演出、パフォーマンスやイベントのディレクションを行う。これまでに、30ヶ国以上を訪れる旅行家でもある。近年は、ドライフードやネオンガスなど、自然素材を用いたライティングインスタレーションを制作している。2013年にルシール・レイボーズと共にKYOTOGRAPHIEを立ち上げる。現在、京都在住。コミュニケーションプラザ全体のディレクションを手がける。

高橋:SINIC理論上は最終的には「自然社会」ですから、そうなるんでしょうね。「自律社会ってどんなものか」というヴィジョンを思い描き、共有することも大切なのかな、と感じます。映画やアニメなどで、未来を描くとなると、大体ディストピア(注:ユートピアの対義語)だったりしますよね。未来にみんないいイメージを持っていなくって、恐れのほうが大きかったりするけれど、いい社会の描き方やヴィジョンを提示していくのも大切。

仲西:いままでいいと思っていたものでも、疑っていかないといけない。いくら最先端技術であろうが、いくらお金が儲かろうが、社会という環境に適用しないといけないものは切り捨てていかないといけなくなりました。「企業は利潤の追求だけではなく、社会に貢献してこそ存在する意義がある」という理念を、オムロンのような企業が謳うことは素晴らしいことだと思います。

未来にみんないいイメージを持っていなくって、恐れのほうが大きかったりするけれど、いい社会の描き方やヴィジョンを提示していくのも大切

NEXT:

伝統と革新の街・京都で、ストレンジャーだからこそ生まれるもの >

※1

2014年パリで発表し、CODAawards, Institutional部門優秀賞を受賞した高谷史郎の作品「3D water matrix」。(古舘はプログラミングを担当、オムロンのFAコントローラSYSMACがハードウェアの制御に使われている。

※2

人に代わって機械が作業するための工場用製品の開発や、渋滞を緩和し人の移動や車の往来をスムーズにするための日本初の車両感知器を使った信号制御システム、混雑を緩和するために改札を自動化した世界初の無人駅システムの開発など、オムロンは創業時からセンシング&コントロール技術でオートメーション化をすすめている。くわしくはこちら

※3

オムロンの人の身体をセンシングする機器といえば、血圧計や体温計がよく知られているが、ほかにも健康づくりをサポートする商品としては睡眠を測定する「オムロン ねむり時間計」がある。機器を枕元に置くと、寝返りなどによる寝具の動きから、寝つくまでの時間や目覚ましが鳴ってから起床までにかかった時間などを測定。目覚めやすいタイミングでアラームを鳴らしたり、測定データをもとに睡眠のタイプ判定や改善アドバイスなどをしている。くわしくはこちら

※4

生物と機械における制御と通信を統一的に認識し、研究する理論の体系。社会現象にも適用される。第二次大戦後、米国の数学者ノーバート・ウィーナーが提唱。立石一真は1952年、西式健康法の創始者・西勝造より「サイバネティクス」を、日本の能率学の草分けである上野陽一より自動制御技術を指す「オートメーション」という言葉を教えられ、自動化技術こそ将来有望な技術であると感じ取る重要な契機となる。くわしくはこちら

△ 記事にもどる